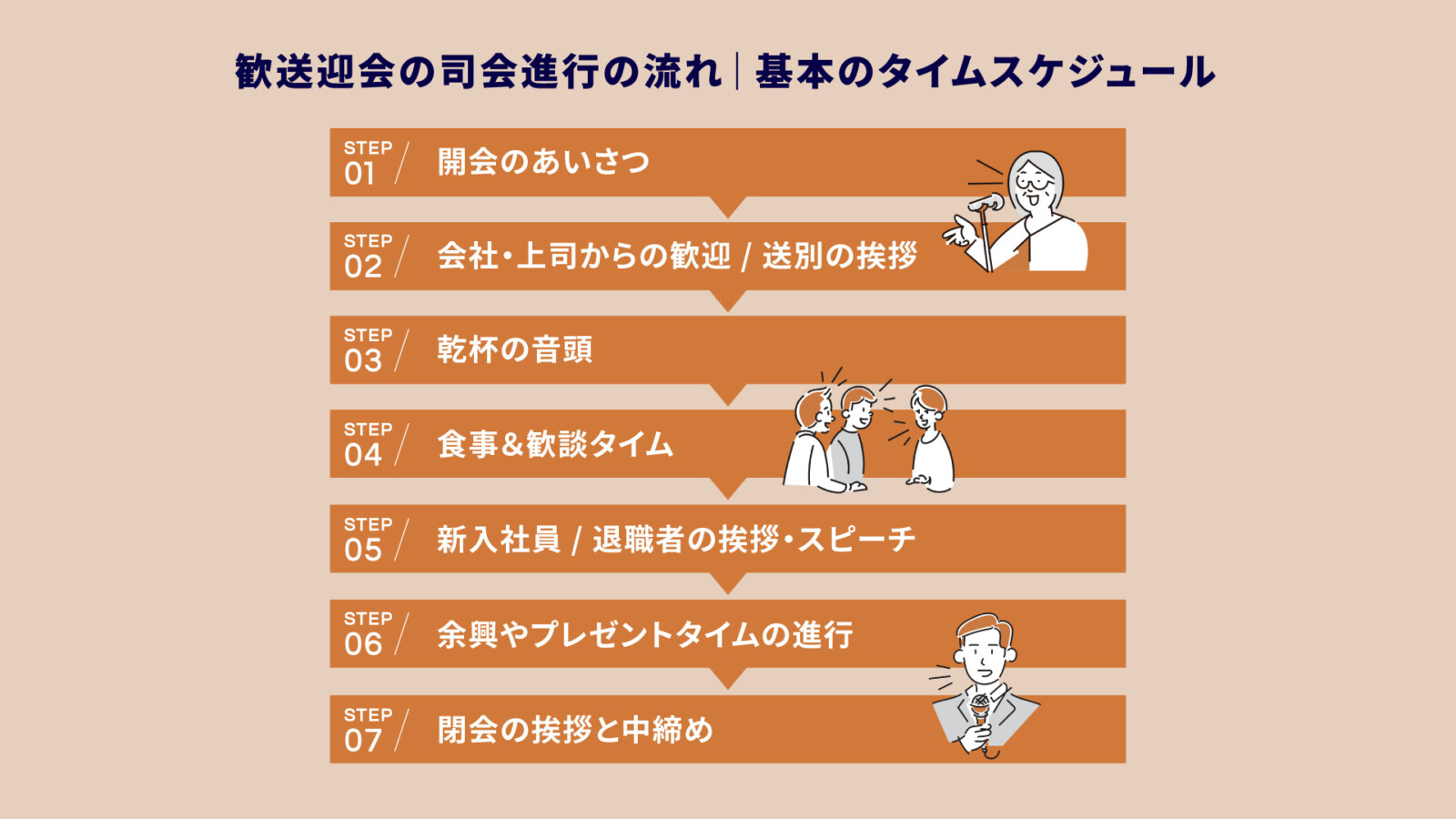

歓送迎会の司会進行の流れ|基本のタイムスケジュール

歓送迎会を円滑に進めるためには、全体の流れを事前に把握しておくことが重要です。

ここでは、約2時間の歓送迎会における基本のタイムスケジュールを、以下の7ステップに分けて紹介します。

- 開会の挨拶(5分)

- 会社・上司からの歓迎/送別の挨拶(10分)

- 乾杯の音頭(5分)

- 食事&歓談タイム(30分)

- 新メンバー/退職者の挨拶・スピーチ(20分)

- 余興やプレゼントタイムの進行(20分)

- 閉会の挨拶と中締め(10分)

1. 開会の挨拶(5分)

歓送迎会のスタートは、司会者による明るく丁寧な開会の挨拶から始まります。「本日はお集まりいただきありがとうございます。本日司会を務めます〇〇です」というように、まずは参加者への感謝を述べ、自身の役割を簡潔に伝えましょう。

場の空気が固くなりがちな冒頭では、表情や声のトーンが印象を左右します。笑顔を忘れず、聞き取りやすいスピードで話すことが大切です。リラックスした雰囲気を作ることが、全体のスムーズな進行につながります。

2. 会社・上司からの歓迎/送別の挨拶(10分)

開会の挨拶のあとは、会社や部署を代表する上司による歓迎または送別の挨拶へと移ります。「それでは、〇〇部長より一言いただきます」というように、紹介は簡潔に行いましょう。時間は異動や新メンバーなどの人数にもよりますが、10分が目安です。

挨拶が終わったら「ありがとうございました」と感謝の言葉を添え、拍手を促すことで自然な流れをつくれます。次の進行に移るときには「続いては乾杯に移ります」などと短く添えることで、全体のテンポを保ちましょう。

3. 乾杯の音頭(5分)

上司の挨拶に続いて、乾杯の音頭を取っていただく方を紹介します。「続きまして、乾杯のご発声を〇〇課長にお願い申し上げます」と伝えるとスムーズです。

紹介後は、参加者がグラスを手に取るのを確認し、準備が整ってから音頭を取ってもらうよう配慮しましょう。乾杯が終わったら「〇〇課長、ありがとうございました。それではご歓談ください」と一言添えるとスムーズです。

万が一、参加者に飲み物が行き渡っていない場合は「お手元にドリンクがない方は、ぜひこの機会にご準備ください」と声をかけると親切でしょう。

4. 食事&歓談タイム(30分)

乾杯後はしばらくの間、食事と歓談の時間となります。司会者はこの時間も気を抜かず、場の様子に目を配りましょう。

歓談が盛り上がってきた頃合いを見計らって「皆さま、お料理やお飲み物はお楽しみいただけていますか」といった一言を添えると、気配りのある印象を与えられます。

また、スピーチや余興の予定がある場合は「まもなくご挨拶の時間となります。お近くの席にお戻りください」といった声かけも有効です。会の流れを自然に保つためには、さりげない案内が欠かせません。

5. 新メンバー/退職者の挨拶・スピーチ(20分)

歓談タイムの後半では、新しいメンバーや退職される方の挨拶に移ります。司会者はあらかじめ登壇者を確認しておき「それではここで、新たに着任された◯◯さんよりご挨拶をいただきます」と丁寧に紹介しましょう。

登壇者が緊張している様子であれば「どうぞ緊張せずに、ひと言でも大丈夫です」と添えることで、話しやすい雰囲気をつくれます。

スピーチが終わったあとは「温かいメッセージをありがとうございました」と感謝を述べ、拍手で次へとつなぐと全体がまとまります。

6. 余興やプレゼントタイムの進行(20分)

会の後半には、雰囲気を一層和やかにする余興やプレゼントタイムを設けるケースも多いです。

導入時は「ここで皆さまにお楽しみいただける企画を用意しております」といった形で期待感を高めましょう。景品やプレゼントがある場合は、順を追って紹介しながら進行をサポートします。

予定より時間が押しているときには「このあとのご予定もあるかと思いますので、進行を少し早めてまいります」と柔軟に対応する姿勢が大切です。司会者の笑顔と声のトーンが、場の盛り上がりを大きく左右します。

7. 閉会の挨拶と中締め(10分)

歓送迎会の締めくくりでは、参加者全体に感謝を伝えるとともに、余韻を残すような言葉で会を終了させます。

まずは「名残惜しいところではございますが、そろそろお時間となりました」と切り出し、続いて「最後に◯◯部長より中締めのご挨拶をいただきます」と丁寧に案内しましょう。一本締めなどの締めがある場合は、その流れも簡潔に紹介します。

挨拶のあとは「このあとはご自由にお過ごしください」「お忘れ物のないようご注意ください」といった案内も忘れずに行います。会を無事に終えられたことへの感謝を込めて締めくくるのがポイントです。

歓送迎会の司会に求められること

歓送迎会の司会には、場の雰囲気を整えながら会をスムーズに進行させるという大切な役割があります。求められるポイントは主に3つです。

時間管理

限られた時間のなかで、挨拶や歓談、余興などの各パートが予定どおり進むよう、全体の流れを調整する

雰囲気づくり

会の冒頭から参加者がリラックスできるように、表情や声のトーンにも気を配る

スムーズな進行

登壇者の紹介やタイミングのアナウンスなど、適切な言葉選びで自然なつながりを演出する

歓送迎会の流れをあらかじめ把握しておくことで、緊張せずに進行できます。

完璧を目指すよりも、温かみのある進行を心がけることが、会の雰囲気をよくするポイントです。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

歓送迎会の司会進行に役立つ台本・セリフ例文

歓送迎会の司会では、状況や流れに応じた言葉を選ぶとスムーズに進行できます。

ここでは、よく使われるフレーズやセリフ例をシーン別に紹介します。

- 開会〜乾杯までの例文

- 歓談中のアナウンス例文

- 送別・歓迎スピーチの紹介例文

- 中締め・クロージングの締めコメント例文

開会〜乾杯までの例文

歓送迎会の冒頭は、司会者の第一声が会の雰囲気を左右します。

丁寧かつ自然なトーンで開会から乾杯までをリードできるよう、以下のような例文を参考にしてください。

<開会の挨拶>

「皆さま、本日はご多用の中お集まりいただき、誠にありがとうございます。ただ今より◯◯部 歓送迎会を始めさせていただきます。司会を務めます◯◯です。どうぞよろしくお願いいたします」

<上司紹介〜乾杯>

「これより乾杯に移ります。◯◯課長、乾杯のご発声をお願いいたします」

<乾杯の発声後>

「◯◯課長、ありがとうございました。このあとはご歓談とお食事をぜひお楽しみくださいませ」

役職名+敬称を忘れず、紹介は丁寧に行うようにしましょう。

ここではあまり長く話さず、スムーズに導入できるように注意しましょう。

歓談中のアナウンス例文

歓談中も司会者は会場の空気を見ながら、さりげなく場を整える役割があります。以下のようなアナウンスをタイミングよく挟むことで、スムーズかつ心地よい進行ができるでしょう。

<お料理・お飲み物の案内>

「皆さま、お料理やお飲み物はお楽しみいただいておりますでしょうか。ご自由にお取りいただけますので、どうぞごゆっくりお召し上がりください」

「お飲み物は会場中央のテーブルにございます。おかわりの際は、どうぞお気軽にご利用ください」

<スピーチなどの時間告知>

「皆さま、まもなくご挨拶のお時間となります。お話の区切りがつきましたら、お静かにご協力をお願いいたします」

「お楽しみいただけているでしょうか。〜分後に最初のコンテンツが始まりますので、お手洗いなども済ませてお待ちください」

<写真撮影タイムへの誘導>

「せっかくの機会ですので、記念撮影の時間を設けたいと思います。スタッフが順番に撮影にまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします」

これらのアナウンスは、声のトーンや言い回しを意識することで、堅苦しくならずに全体の雰囲気を保てます。

送別・歓迎スピーチの紹介例文

新たに仲間を迎えるとき、あるいは別れを惜しむとき、司会者は登壇者の紹介と場の空気づくりを丁寧におこなうことが大切です。

<新メンバーの紹介>

「ここで、本日より私たちの仲間となった◯◯さんにご挨拶をいただきます。◯◯さん、よろしくお願いいたします」

<退職者の紹介>

「続いて、長年私たちとともに歩んでこられた◯◯さんよりご挨拶を頂戴いたします。皆さま、どうぞ温かくお迎えください」

<スピーチ後のつなぎコメント>

「◯◯さん、素敵なお話をありがとうございました。新天地でのご活躍を、心よりお祈り申し上げます」

登壇者が安心して話せるように導くことが、司会者の大切な役割です。敬称・役職を正確に呼ぶよう確認しておきましょう。

また、登壇者の緊張をほぐすような一言を加えたり、短い会話を挟むことで、リラックスして喋り始めてもらえるように配慮しましょう。

中締め・クロージングの締めコメント例文

歓送迎会の終盤では、会全体を心地よく締めくくる中締めやクロージングの言葉が求められます。

感謝の気持ちと余韻を大切にしながら、次へつながるようなコメントを心がけましょう。

<中締めの導入>

「楽しい時間はあっという間ですが、そろそろお開きの時間が近づいてまいりました」

<締めの挨拶紹介>

「それでは、◯◯部長より中締めのご挨拶をお願い申し上げます。皆さま、拍手でお迎えください」

「続いて、一本締めを○○課長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします」

<一本締め・三本締めの案内>

「皆さま、ご起立いただきまして、○○課長のご発声に続いて一本締めで締めくくりたいと思います」

「それでは、○○課長の合図で三本締めをお願いいたします。よーっ!パン、パン、パン……」

<クロージングコメント>

「本日はご参加いただき、誠にありがとうございました。このあとはご自由にご歓談いただいて構いません。お帰りの際はお忘れ物のないようご注意ください」

会場の都合によって時間配分を調整し、中締めに入るタイミングを見極めます。

二次会の案内がある場合は「このあと、近くの◯◯にて二次会をご用意しております」と自然につなげましょう。

締めの一言には、会を無事終えたことへの感謝と、今後への期待を込めると印象がよりよくなります。

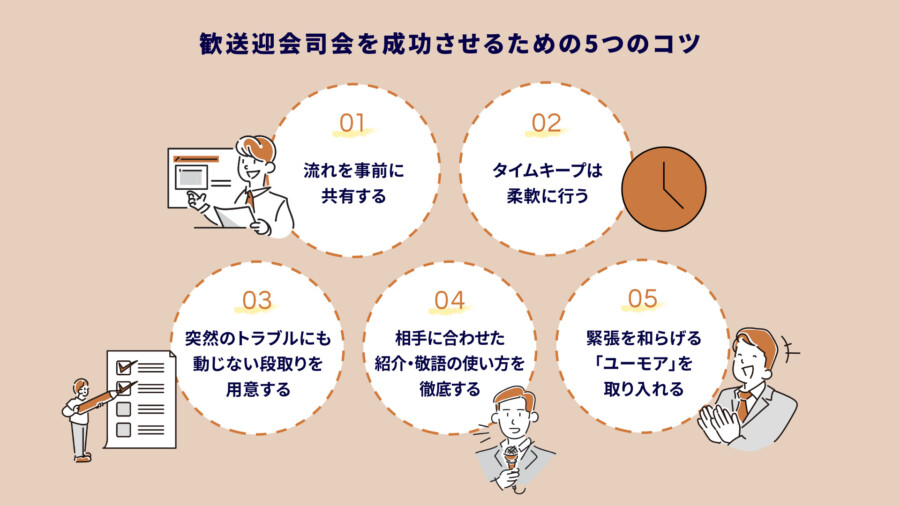

歓送迎会司会を成功させるための5つのコツ

歓送迎会の司会進行を成功させるには、流れだけを追うのではなく、その場の空気や参加者の反応に合わせた柔軟な対応力や気配りが求められます。特にはじめて司会を担当する方にとっては、事前の準備とちょっとした工夫が大きな安心材料になるでしょう。

ここでは、司会初心者の方でも実践しやすい5つのポイントを紹介します。

- 流れを事前に共有する

- タイムキープは柔軟におこなう

- 突然のトラブルにも動じない段取りを用意する

- 相手に合わせた紹介・敬語の使い方を徹底する

- 緊張を和らげる「ユーモア」を取り入れる

1. 流れを事前に共有する

歓送迎会をスムーズに進行するためには、司会者だけでなく、関係者全員が会の流れを把握しておくことが重要です。

進行に遅れが出た場合の対処法、トラブル時の対応、もしもの時の意思決定フローなどを網羅した進行表を作成しておくようにしましょう。

また、特別な演出がある箇所なども事前に確認し、司会者やスタッフが詳細な流れを把握した状態で臨めるようにしましょう。

これらの進行表やマニュアルは資料として配布するだけでなく、LINEや社内ツールを使って事前に共有できるようにしましょう。

2. タイムキープは柔軟におこなう

歓送迎会では、スピーチが予想以上に長引いたり、歓談が盛り上がって時間が押したりすることもしばしばあります。そのため、司会者には「進行表どおりにきっちり進める」よりも「会場の空気を読みながら柔軟に調整する力」が必要です。

あらかじめ各パートに5分ほどの余裕を見込んでおくと安心ですが、遅れが生じた場合には運営スタッフと相談してプログラム上で調整をしましょう。

また、進行が押している場合には「それでは次の方に移らせていただきます」と簡潔にコメントし、流れを戻すのも一つの方法です。

3. 突然のトラブルにも動じない段取りを用意する

歓送迎会では、予期せぬトラブルが発生することも珍しくありません。例えば「乾杯の発声をお願いしていた上司が遅刻する」「余興に使う音響機器が動かない」といったケースです。

こうした場面でも慌てずに対応するためには、事前に以下のような「もしものときの代替案」を用意しておくことが効果的です。

- スピーチができる人をもう1人確保しておく

- 進行のなかで飛ばせるパートを決めておく

段取りに余白を持たせておくと、想定外の状況にも落ち着いて対応できます。

4. 相手に合わせた紹介・敬語の使い方を徹底する

歓送迎会の司会では上司や同僚、新メンバーなど紹介相手ごとに、適切な敬語と距離感のある言葉遣いが求められます。

例えば上司を紹介する際には「◯◯部長よりご挨拶を頂戴いたします」と丁寧に表現する一方で、同僚には「◯◯さんからひと言いただきます」と柔らかい言い回しにすると、聞き手にも自然に伝わります。新メンバーに対しては「これから一緒に働く◯◯さんです」と、温かみのある紹介を心がけましょう。

丁寧すぎると堅苦しく感じられることもあるため、敬意と親しみのバランスが大切です。紹介の場面では「誰に向けた言葉か」を常に意識することで、より信頼感のある進行になります。

5. 緊張を和らげる「ユーモア」を取り入れる

歓送迎会の司会はただ段取りを進めるだけでなく、参加者の緊張をやわらげ場の一体感を高める役割も担っています。そこで効果的なのが、ちょっとしたユーモアの活用です。軽い冗談や微笑ましいエピソードを添えると、会場が和やかになります。

ただし、ウケを狙いすぎたり、個人を茶化すような表現は逆効果になることもあるため注意が必要です。無理に笑いを取ろうとせず、自然な笑顔や落ち着いた語り口のなかにさりげなく取り入れましょう。

会場全体の空気感を見ながら温かさを届けるような一言が、印象的な司会につながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

まとめ|歓送迎会の司会は準備が重要!スムーズな流れを演出しよう

歓送迎会の司会は、会の印象を大きく左右する重要な役割です。あらかじめ流れを把握し内容に応じた柔軟な進行を心がけることで、参加者にとって心地よい時間を提供できます。

基本の進行スケジュールやよく使われるセリフを押さえておくだけでも、本番での安心感はぐっと高まるでしょう。

この記事を参考に、あなたらしい進行スタイルで、温かく印象に残る歓送迎会を演出してみてください。

またCultiveでは、企業の風土や文化に合わせたエンゲージメントにつながるような社内イベントづくりをサポートしています。

日常では伝えきれない「ありがとう」や企業の想いを分かち合う場を、一緒にデザインいたします。

チームのつながりや社内コミュニケーションを強化したい方は、ぜひお気軽にご相談ください!

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)