エンパワーメントアプローチとは

はじめに、エンパワーメントアプローチの基本的な意味、その起源、そして現代社会における役割について順を追って説明します。

- エンパワーメントアプローチの意味と定義

- エンパワーメントアプローチの起源

- 現代社会でのエンパワーメントアプローチの意味

エンパワーメントアプローチの意味と定義

エンパワーメントアプローチは、人々が本来持っている力を引き出し、自ら考え、行動できるように支援する考え方です。

「エンパワーメント(empowerment)」という言葉は直訳すると「力を与える」という意味ですが、このアプローチにおいては「自分で決断し、行動できる状態にすること」を指します。一方的に指示を与えるのではなく、相手を信頼し、彼らが自らの力で課題を解決できるようサポートする点が特徴です。

例えば、上司が部下を信頼して仕事を任せ、その成功を応援したり、教師が生徒に学び方を選ばせて自律的な学習をサポートしたりする状況がこれにあたります。これは、相手が自分らしく能力を発揮し、成長していくための手助けをするアプローチだといえるでしょう。

エンパワーメントアプローチの起源

エンパワーメントの考え方は、1950年代から1960年代にかけてアメリカで盛んになった公民権運動をきっかけに広まっていきます。

当時、人種差別や障害、貧困といった困難に直面していた人々が、自身の生き方や権利を主張し、社会のなかで尊重されることを求めるようになりました。

こうした動きのなかで、「その人自身の力を信じ、引き出す」ことを大切にする支援のあり方として、エンパワーメントの概念が発展していきます。

エンパワーメントはやがて、教育や医療、地域開発、組織運営といった多様な分野に応用されるようになり、具体的な実践方法が重視されるようになりました。

現代社会でのエンパワーメントアプローチの意味

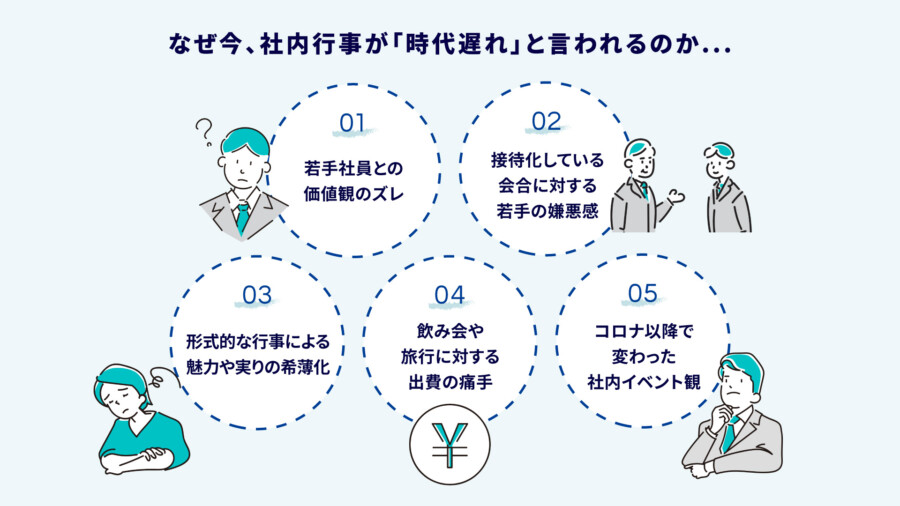

現代の職場では、働き方改革やダイバーシティ(多様性)の推進、そして社員が安心して意見をいえる心理的安全性の確保が強く求められています。こうした背景から、エンパワーメントアプローチの重要性はますます高まっています。

変化の激しい現代社会において企業が成長し続けるためには、上からの指示を待つだけでなく、社員一人ひとりが自ら考え、主体的に行動できる力が不可欠です。

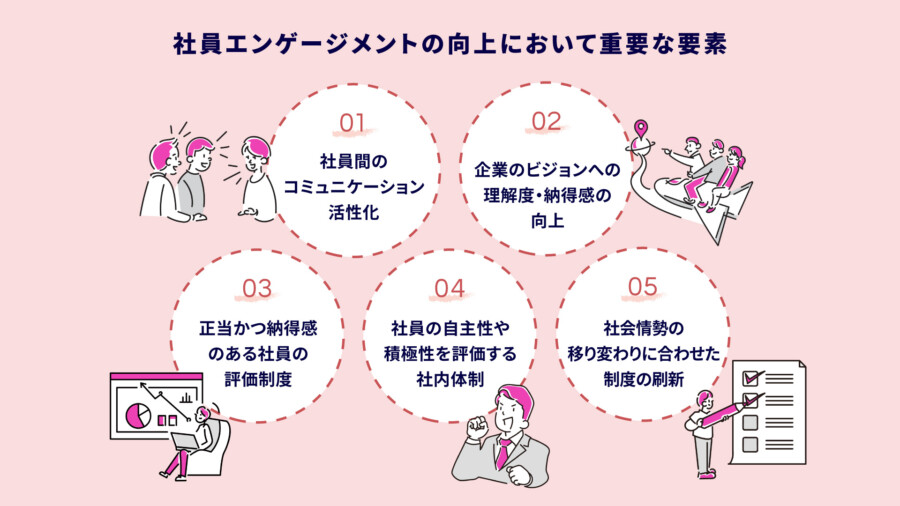

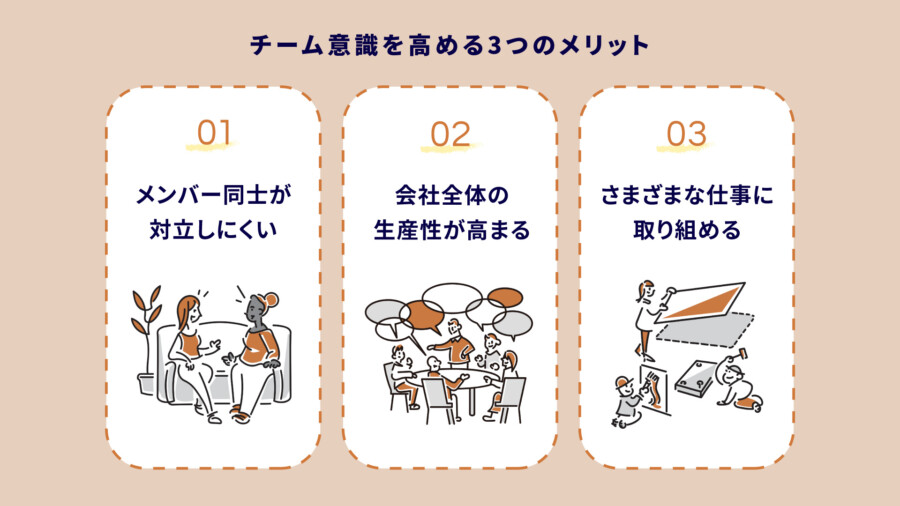

エンパワーメントアプローチを組織に取り入れることで、社員はより意欲的に仕事に取り組めるようになり、職場には自発性と相互の信頼が育まれます。その結果、チーム内の協力体制が強化され、生産性も向上し、組織全体の持続的な成長へとつながっていきます。

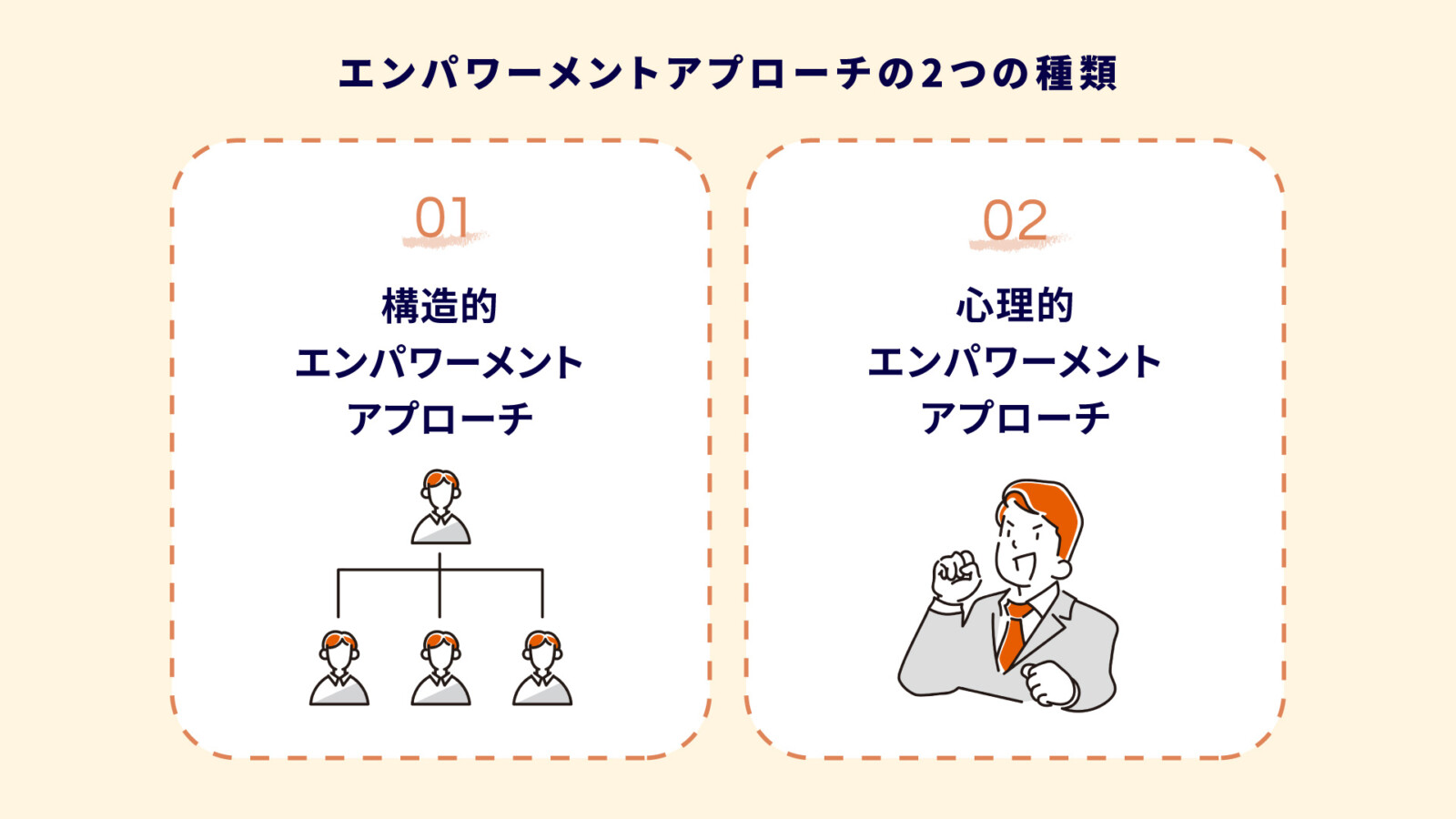

エンパワーメントアプローチの2つの種類

エンパワーメントには、大きく分けて、「構造的エンパワーメント」と「心理的エンパワーメント」の2つのアプローチがあります。

前者は制度や環境を整えることで、後者は個人の意識や感情に働きかけることで、自律的な行動を促す取り組みです。

- 構造的エンパワーメントアプローチ

- 心理的エンパワーメントアプローチ

それぞれ詳しく説明します。

構造的エンパワーメントアプローチ

構造的エンパワーメントアプローチとは、企業が社員に一定の権限や裁量を与えられるよう、制度や仕組みを整えることで、社員の主体的な行動を促す手法です。社員が自ら判断し、積極的に業務に取り組める環境をつくることを目的としています。

具体的な取り組み例として、以下のようなものがあります。

- 業務の意思決定に現場の声を反映させる

- 必要な情報を積極的に共有し、透明性を高める

- 目標設定に社員自身も参加できる機会を設ける

このように、裁量や情報へのアクセスが保証される仕組みを整えることで、働きやすい環境が生まれ、社員一人ひとりの力がより発揮されやすくなります。

心理的エンパワーメントアプローチ

心理的エンパワーメントアプローチとは、社員の内面に働きかけ、自信ややる気、前向きな姿勢を育てることを目的とした手法です。自己肯定感や「自分ならできる」という感覚を高めることで、内側から主体的な行動を引き出します。

具体的な例としては、以下が挙げられます。

- 日々のフィードバックで努力を認める

- 成果を正当に評価する

- 仕事の進め方や目標の決定などを本人に委ねる

このアプローチは、メンタルヘルスの安定やウェルビーイングの向上とも関係しています。心理的に安心できる職場環境が整うと、社員はのびのびと力を発揮しやすくなり、組織への貢献意欲も高まるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

エンパワーメントアプローチが注目されている理由

エンパワーメントアプローチは、組織の活性化から個人の成長まで、さまざまな面でよい影響をもたらします。

そのため、現代社会において、企業や組織運営において非常に注目されています。

ここでは、エンパワーメントアプローチがなぜ現代社会で重要視されているのか、その主な理由を以下の4つの側面から解説します。

- 社員が企業活動への参加意識を持って働ける環境を目指せるため

- 社員の成長と満足度の向上を目指せるため

- 職場環境のイノベーションを目指せるため

- ビジネスにおける迅速な判断と行動を促せるため

社員が企業活動への参加意識を持って働ける環境を目指せるため

エンパワーメントアプローチが注目される大きな理由の一つは、社員が企業活動に主体的に関われる組織づくりを後押しできる点です。

エンパワーメントが進むと、以下のような取り組みが促進されます。

- 会議で意見を出しやすい雰囲気がつくられる

- 日々の業務における改善提案が歓迎される

- 現場主導で仕組みを見直す機会が設けられる

こうした取り組みを通じて、社員は「自分も組織の一部として会社を動かしている」と実感しやすくなります。上層部からのトップダウンの一方的な指示に頼るのではなく、現場からの声やアイデアを活かすボトムアップ型の運営が進むのです。

このような参加意識は、社員のモチベーション向上につながるだけでなく、組織全体の活性化にも大きく貢献します。

社員の成長と満足度の向上を目指せるため

エンパワーメントアプローチは、社員が主体的に成長できる環境づくりにつながる点も注目されています。自ら考え、判断し、行動する機会が増えることで、実務を通じたスキル習得やキャリア形成が進みやすくなるためです。

例えば、指示された業務をこなすだけでなく、自分で課題に取り組み、成果を出す経験を積むことで、「やり遂げた」という達成感や、自分の成長を実感する機会が増えます。こうした成功体験は自己肯定感を高め、仕事への満足度にもつながります。

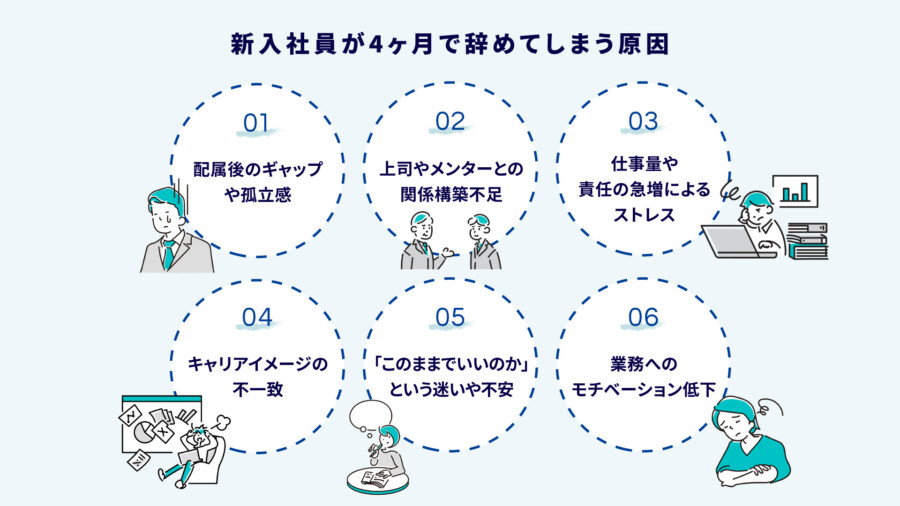

また、成長を感じられる環境は離職防止にも効果的です。企業側が社員の挑戦を支え、学びを促す姿勢を持つことで、組織への信頼や愛着も育まれていきます。

職場環境のイノベーションを目指せるため

エンパワーメントアプローチは、多様な視点を活かし、現場からの改善提案が自然と生まれる職場環境を育てることで、組織全体のイノベーションを促進します。

社員に適切な権限や裁量が与えられることで、課題やアイデアを自由に発信しやすくなり、これまで埋もれていた改善のヒントが表面化しやすくなるためです。

このような風土は、「失敗しても受け入れられる」という心理的安全性があるからこそ成り立ちます。安心して意見を出せる環境があれば、新しい発想やチャレンジも生まれやすくなります。

ビジネスにおける迅速な判断と行動を促せるため

エンパワーメントアプローチは、現場の判断スピードを高める仕組みとして、ビジネスの現場で注目されています。社員に適切な裁量を与えることで、上司の指示を待たずに行動できるようになり、意思決定が早まるためです。

特に、将来の予測が難しく、変化が激しいVUCA時代(不確実性・複雑性・曖昧性が高い時代)においては、状況に応じて即座に判断し、柔軟に対応できることが競争力を高めます。

例えば、お客様からの緊急対応を現場で即決できれば、顧客満足度の向上や信頼の獲得にもつながります。

変化に強い企業を目指すうえで、迅速な判断と行動を支えるエンパワーメントの重要性は、今後さらに高まっていくでしょう。

エンパワーメントアプローチの具体的な実施手法

エンパワーメントを組織に根づかせるには、理念だけでなく具体的な行動に落とし込むことが不可欠です。

ここでは、日々のマネジメントに取り入れやすい手法を5つ紹介します。

- 心理的な支援と動機付けを提案する

- 社員への情報共有と教育を徹底する

- 社員に意思決定権を付与する

- 企業と社員の支援的関係性を構築する

- 効果測定と改善を検討する

順番に見ていきましょう。

1.心理的な支援と動機付けを提案する

人が意欲的に行動する背景には、報酬や肩書きといった外的な動機だけでなく、「成長したい」「認められたい」といった内発的な欲求があります。これはマズローの欲求段階説における「承認欲求」「自己実現の欲求」と重なり、持続的なモチベーションを支える要素となります。

内発的動機づけを促すための具体策として、以下のような取り組みが有効です。

- 目標の明確化により行動の方向性を示す

- フィードバックで過程を具体的に評価する

- 小さな成功も評価し、貢献を実感させる

こうした関わりを通じて、社員は自分の存在が認められていると感じ、より主体的に行動するようになります。結果としてエンゲージメントが高まり、業績への貢献や離職防止にもつながっていくでしょう。

2.社員への情報共有と教育を徹底する

エンパワーメントを推進するうえで重要なのが、社員が自ら考えて動ける状態を組織として支えることです。その前提となるのが、「情報へのアクセスのしやすさ」と「理解」です。

業務の背景や目的などの情報が伝わっていなければ、目の前の仕事をする意義が分からず、受け身の姿勢になってしまう可能性があります。逆に、情報が適切に共有されていれば、判断に必要な材料が揃い、行動の根拠も明確になります。

具体的な方法は以下のとおりです。

- 全体会議や部門ミーティングの活用によるタイムリーな情報共有

- ナレッジ共有ツールの活用によるノウハウの可視化

- 研修やOJT(On-the-Job Training)による知識やスキル習得の機会の提供

情報が行き渡り、学びによって理解を深めることで、組織への信頼や当事者意識が高まり、自律的な行動が増えていくでしょう。

3.社員に意思決定権を付与する

判断する機会を与えることは、社員の主体性を育てるうえで欠かせません。

現場の社員に一定の裁量を持たせ、自分の意思で決めたことが成果につながる経験をしてもらうと、責任感や当事者意識が高まります。また、上司の判断を待つ時間が減るため、業務効率の向上も期待できます。

社員に意思決定権を付与する際は、以下のような点に注意しましょう。

- まずはプロジェクト単位で判断を委ねるなど、裁量を段階的に広げる

- 判断基準やサポート体制を整えて不安を軽減する

- 失敗から学ぶ文化を築き、挑戦を後押しする

エンパワーメントは「任せること」であり、「放置すること」ではないため、社員に権限を委譲したあとも状況を見守り、必要に応じて支援できる体制を整える必要があります。

4.企業と社員の支援的関係性を構築する

エンパワーメントが機能する職場には、信頼と対話に基づく関係性があります。上司が一方的に指示を出すだけでは、社員の主体性は育ちません。大切なのは、日常的な対話を通じて相互理解を深め、挑戦や学びを支え合う支援的関係性を築くことです。

支援的関係性の構築には、以下のような取り組みが効果的です。

- 1on1ミーティングで上司と部下が定期的に対話する

- ピアレビュー制度を導入し、チーム内で互いの働きぶりを認め合うの文化を育てる

- コーチング型の関わりで成長を引き出す関係をつくる

このような双方向のコミュニケーションが活発な職場では、「自分の意見が尊重される」「挑戦しても大丈夫」という安心感が生まれ、社員の主体的な行動につながりやすくなります。

5.効果測定と改善を検討する

エンパワーメントは、導入後の継続的な改善が不可欠です。

社員の主体性や組織全体への影響は目に見えづらい面もあるため、以下のような数値やフィードバックを通じて可視化し、改善に役立てましょう。

- 社員満足度調査で働きやすさや意識の変化を把握する

- エンゲージメントスコアで貢献意欲や心理的距離を数値化する

- 離職率の推移を追い、施策の効果を客観的に確認する

これらのデータや声をもとに、PDCAサイクル(計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action))のを回していくことで、エンパワーメント施策は一過性の取り組みではなく、組織文化として根づいていくようになります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

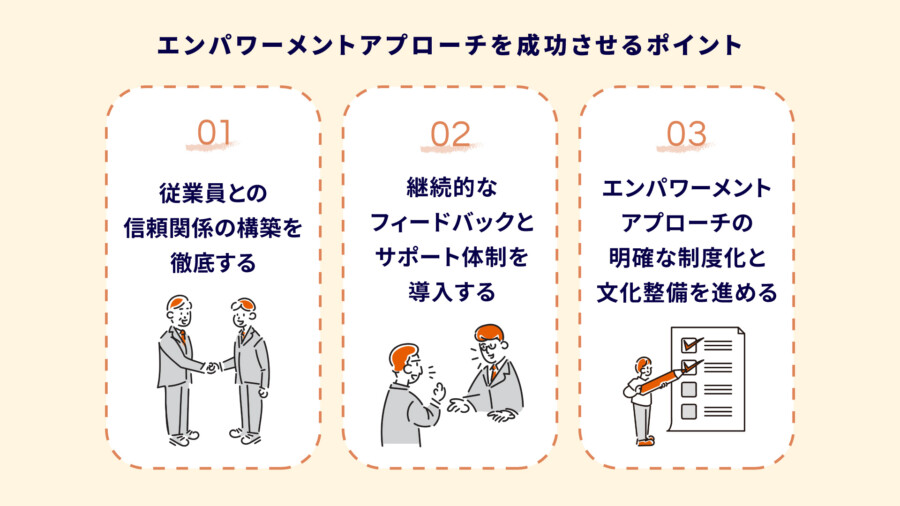

エンパワーメントアプローチを成功させるポイント

エンパワーメントアプローチによる成果を出すためには、制度を整えるだけでなく、日々の関わり方や職場の雰囲気にも工夫が必要です。

ここでは、管理職が押さえておくべき3つの視点を紹介します。

- 社員との信頼関係の構築を徹底する

- 継続的なフィードバックとサポート体制を導入する

- エンパワーメントアプローチの明確な制度化と文化整備を進める

ひとつずつ順番に見ていきましょう。

社員との信頼関係の構築を徹底する

エンパワーメントを機能させるには、管理職と社員のあいだに信頼があることが前提です。信頼がない状態で裁量を与えても、「放置されている」と感じさせてしまう可能性があります。

信頼関係を築くためには、日常の対話で情報を共有するとともに、社員の意見を丁寧に聞く姿勢を持つことが大切です。また、行動や成果に対して具体的な言葉でねぎらいや感謝を伝えることが、行動の後押しにもつながります。

こうした日常の関わりのなかで、社員は「自分は信頼されている」と感じ、より自発的に動けるようになります。

継続的なフィードバックとサポート体制を導入する

裁量を持つ社員は、判断や実行のなかで迷いや不安を感じることがあります。そのため、継続的にフィードバックを受けられ、必要な支援を得られる体制が不可欠です。

例えば、定期的な1on1ミーティングを実施し、業務の進捗や課題、改善点について話し合う機会をつくりましょう。KPIに基づいて進捗を確認すれば、目標との差を客観的に把握でき、適切なタイミングでサポートが可能になります。

管理職には、結果だけでなくプロセスや考え方にも関心を持ち、社員の内省を支える姿勢が求められます。

エンパワーメントアプローチの明確な制度化と文化整備を進める

エンパワーメントの考え方を組織に根づかせるには、職場の運営ルールや評価制度のなかに仕組みとして組み込むことが有効です。

例えば、社員が業務改善や意思決定に参加できる仕組みを整えたり、社員がおこなった判断や工夫が評価に反映されるような基準を取り入れたりすることが挙げられます。

また、挑戦を歓迎し、互いを尊重し合える関係性を職場内で築くことも重要です。たとえ失敗があっても受け入れられる雰囲気があれば、社員は新しいことに前向きに取り組めます。

制度と職場環境の両面から支えることで、社員が安心して自律的に行動できる組織がつくられていきます。

エンパワーメントアプローチを導入する際の注意点

エンパワーメントアプローチは組織に大きなメリットをもたらしますが、導入方法を誤ると期待する効果が得られないこともあります。

ここでは、特に管理職や実務担当者が陥りがちな誤解を防ぐための注意点を解説します。

- 放任とは異なる点は管理職を中心に周知しておく

- 権限を与えるだけにせず効果や活用状況を逐一確認する

放任とは異なる点は管理職を中心に周知しておく

エンパワーメントは、権限を与えて放置するのではなく、信頼関係を前提に、必要な支援をおこないながら任せる取り組みです。しかし現場では、「任せる=放任」と受け取られ、十分なサポートがないまま進められることで、社員が不安や混乱を抱えることがあります。

こうした誤解を防ぐには、まず管理職がエンパワーメントの正しい意味を理解し、任せた業務に対しても適度な関わりと支援が必要であることを認識することが重要です。

情報提供や相談の仕組みを制度として整備したり、管理職向けの研修で実践的な指針を共有したりすることで、現場での対応にばらつきが出るのを防げます。

権限を与えるだけにせず効果や活用状況を逐一確認する

エンパワーメントは、権限を渡して終わりでは効果が出ません。与えられた裁量を社員が適切に活用できるよう、組織は明確なガイドラインと支援体制を整える必要があります。

例えば、意思決定の判断基準を明示したり、困ったときに相談できる窓口を用意したりといった仕組みを整えましょう。また、裁量がどのように使われているかを定期的に確認し、うまく活用されているか、課題が生じていないかを把握することも重要です。

さらに、現場で生まれた小さな成功事例を拾い上げ、社内で共有すれば、ほかの社員にも成功体験が広がり、組織全体のモチベーション向上にもつながります。

組織力を底上げする社内イベントなら、Cultiveへ!

エンパワーメントアプローチは、個人や組織が潜在的な能力を引き出し、主体的に行動することを支援する取り組みです。

このアプローチは、社員の参加意識向上、個人の成長と満足度の向上、職場環境のイノベーション、そして迅速なビジネス判断と行動といった多くのメリットをもたらします。そのため、現代の企業にとって不可欠な経営戦略といえるでしょう。

また、Cultiveでは全社総会や表彰式などの社内イベントや、エンゲージメント向上につながる文化醸成施策を幅広くサポートしております。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

「会社や仲間を誇りに思えるようになってほしい」「理念を体現行動につなげたい」

そのような課題感を抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)