納会(のうかい)とは

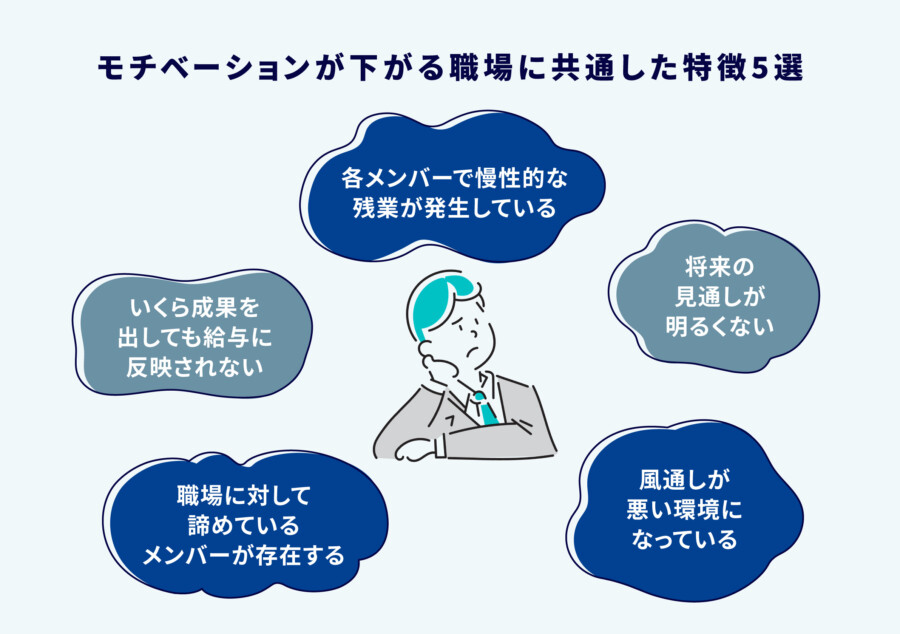

一年の締めくくりは、組織にとって、メンバーのモチベーションをより良い状態で終えて新年度を迎えるための大切な場面です。

こうした、一年の締めくくりや年度のまとめして開かれる会が「納会」です。

開催時期はそれぞれの会社や組織によってさまざまですが、12月の最終営業日や年度末に行われることが一般的です。

また、企業によっては株主総会の後などに開催される例もあります。

納会の主な目的としては、その年の業績を振り返ったり、メンバーの頑張りを労うことで英気を養い、より良い精神状態で次の年度を迎えることにあります。また、メンバー同士の親睦を深めることで一体感を持った状態で新年度を迎える意味もあります。

納会と忘年会の違い

納会と忘年会は混同されることもありますが、その意義や規模感で異なる点がいくつかあります。

「納会」は会社にとって全社的なイベントとして位置付けられることが多く、式の内容にもプログラムが存在することが多いです。

開催時期は前述のとおりですが、開催場所としても大人数が集まれるような社内施設や、ホテルのパーティー会場などを借りて行われます。

式の内容としては、会社からの一年間の振り返り、各部署からの報告、新しく計画されている全社的な取り組み、経営者からの方針発表など、事業に関係する話題も多く扱われます。こうした全社的な情報をメンバーと共有して、新しい一年への目標や意識を分かち合うことで、よりモチベーションの高い状態で新年度を迎えるという目的があります。

また、企業によっては納会の中で社内表彰式を行い、メンバーを称賛すると同時に理念の訴求に努めている例もあります。

一方、「忘年会」は全社的な行事としては扱われずに、有志や関係者で集まるカジュアルな飲み会として行われることが多いです。

プロジェクトを共にしたチームの打ち上げとして、特定のメンバー同士の交流の場として、または、お互いの労をねぎらうと同時に取引先とのより深い関係づくりの機会として、小グループで開かれる飲み会として設定されます。

実施時期も、そのメンバー内での予定に合わせて年末に設定されます。開催場所はレストランや居酒屋などが多くなり、限られたメンバーによる開催という規模に合わせて決められます。

比較すればわかるように、親睦以外の目的も持ったうえで全社的な行事として開催されるのが「納会」になります。

納会を企画する際は、会社の文化や理念に即して、メンバーのエンゲージメントにつながるような集まりとして企画することが大切になるでしょう。

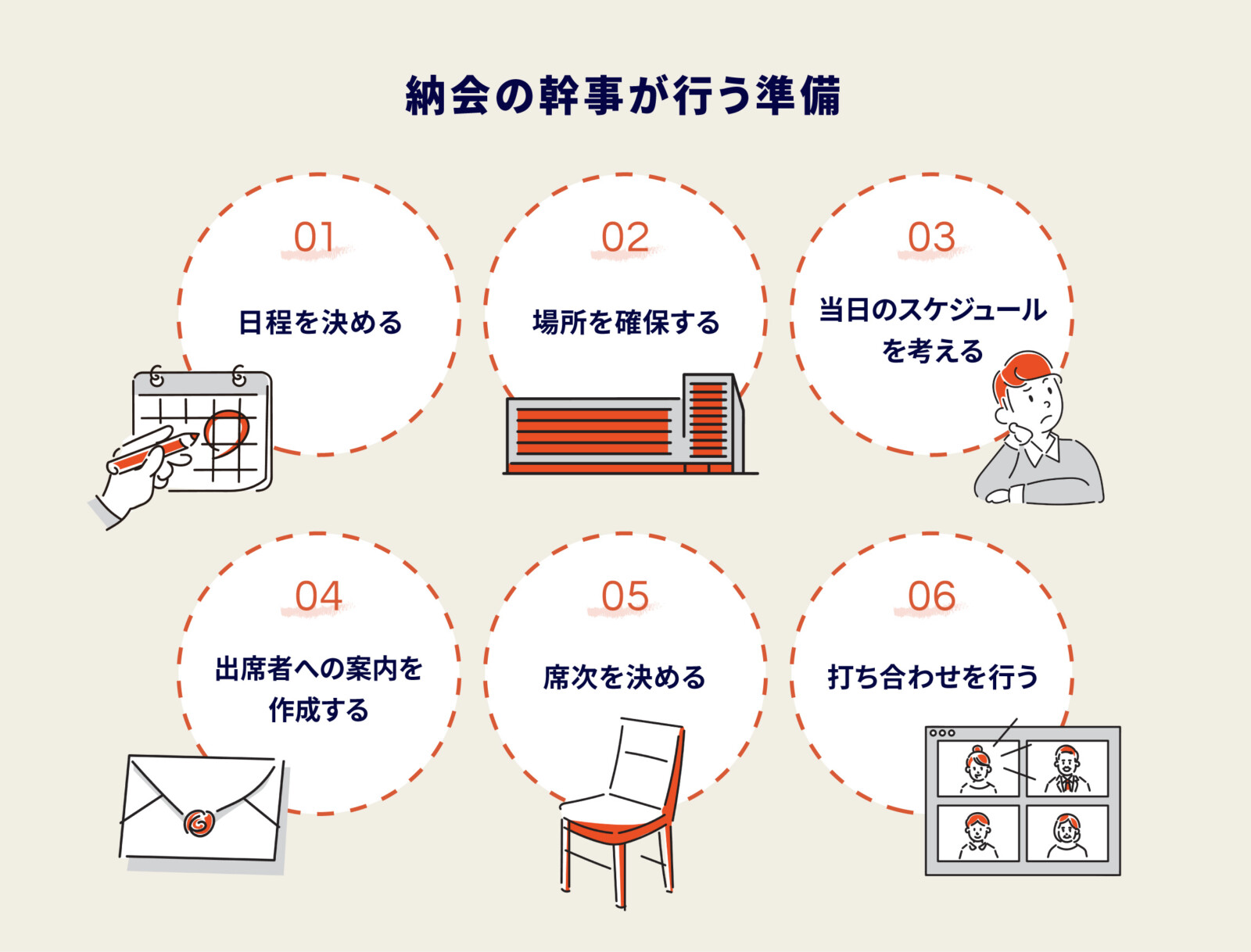

納会の幹事が行う準備

納会を成功させるためには、幹事の役割が非常に重要です。以下に、幹事が行う主な準備について説明します。

- 日程を決める

- 場所を確保する

- 当日のスケジュールを考える

- 出席者への案内を作成する

- 席次を決める

- 打ち合わせを行う

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

日程を決める

納会の日程を決める際は、その日時や実施時間によって趣旨や内容が異なることを考慮する必要があります。

より多くの社員が参加しやすいように最終勤務日に合わせるのが一般的ですが、プロジェクトや案件によっては最終日以降も稼働するチームがあるかもしれません。

社内の状況をあらためて確認し、より多くのメンバーが気持ちよく参加できる日を選びましょう。

また、仮で選んだ日時を上長に相談することで、社内調整や周知がスムーズに行われ、より多くの人が参加しやすい雰囲気が作れるかもしれません。

場所を確保する

社内会場を使用する場合はスムーズに押さえられるかもしれませんが、一般の施設を利用するう場合は注意が必要です。

事前に参加人数や予算を決めて、その規模に応じた会場をピックアップしておきましょう。

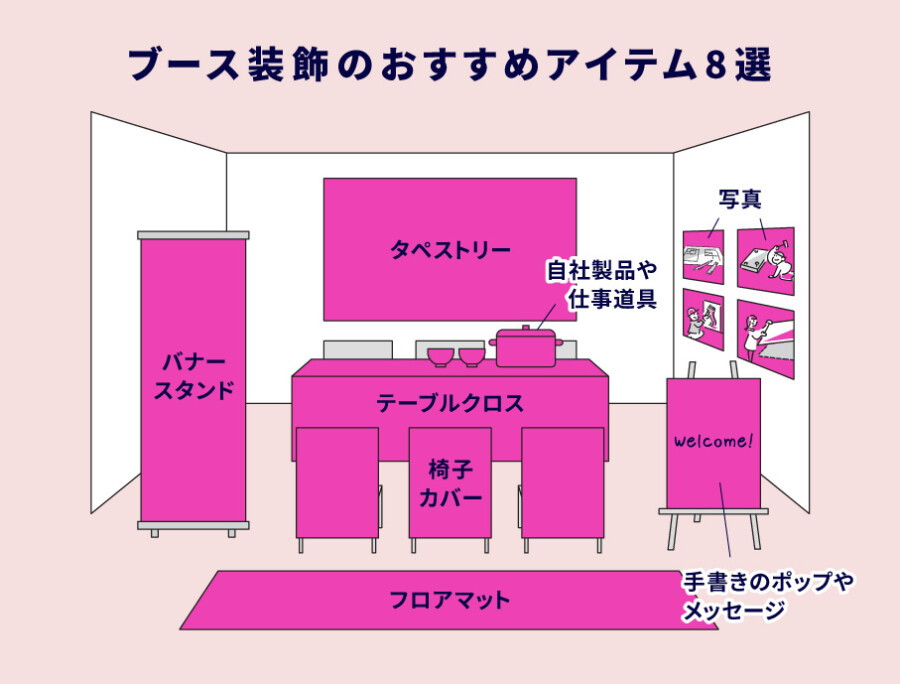

また、その際には会のプログラム、映像やBGMの使用の有無、ステージ上での催し物の有無、装飾を取り入れるかどうかも検討して、それらの条件に適した設備が会場にあるかの確認も必要になります。

さらに、会場によって飲食物の提供状況も変わるため、必要に応じてケータリングサービスの導入なども検討しましょう。

特に、映像投影やステージ演出については多くの会場が別途料金というシステムになります。

設備の利用料が別途でかかる、仕込みまでは対応するけどオペレーションは別料金など、テクニカル面での料金形態をあらかじめ確認し、不明点は会場側に確認するようにしましょう。

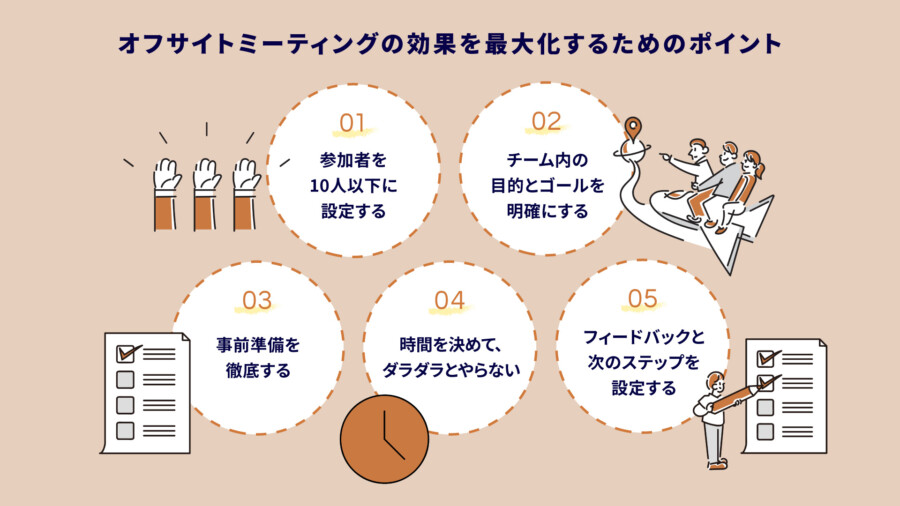

当日のスケジュールを考える

せっかくの納会も、進行がグダグダで参加者のモチベーションが著しく下がるようなことになれば開催した意味が失われます。

満足度を高めるためにも、参加者が心置きなく楽しめて、会社からのメッセージが伝わるようなコンテンツ/プログラムを考案しましょう。

オープニングや開会挨拶、会社や部門からの発表、そして交流会や閉会挨拶など、主だったプログラムを洗い出して時間配分をしてみましょう。

その際には、参加者が一方的に聞く立場にならないように休憩を適宜挟んだり、合間に交流できる時間を取ることも重要です。

こうして当日の主だったスケジュールができたら、運営やスタッフチームの会場入り時間やリハーサルなども逆算して組み立てていきます。

そして参加者の退場や設備の片付け、スタッフの撤収時間までを網羅して当日のスケジュールを詳細に割り出しましょう。

参加者の到着までに準備が間に合わなかった。予想よりも時間が伸びてプログラムを消化しきれなかった。撤収が間に合わずに超過料金がかかった。

こういった事態は会の満足度を下げるだけでなく、翌年以降の規模縮小にもつながりかねません。

ひとつひとつの所要時間を入念にシミュレーションして、余裕のあるスケジュールづくりを心がけましょう。

出席者への案内を作成する

会場や当日のスケジュール準備を進めながら、社内への告知も忘れずに行いましょう。

年末はただでさえ忙しい時期です。チームや取引先との忘年会などと被らないように、早めに全体周知をして納会の開催日をみんなに把握しておいてもらう必要があります。

日時、場所、目的、主だったプログラム、服装などの情報を記載して、出席を取るようにしましょう。

その際には出席の返信期限も明記して、最終出席人数を早めに把握できるように注意しましょう。最終出席人数は会場とのやりとりや飲食物の準備に必要になります。

また、社外の招待客の有無も上長や社内で確認し、ゲストにも早めの告知を出せるようにしましょう。

納会にタイトルなどをつけ、魅力的なキャッチコピーなどをつけると当日の雰囲気が想像しやすくなり、ゲストや社員にワクワクしながら当日を待ってもらいやすくなります。

席次を決める

当日の関路を決めることも感じの大事な役割です。

あらかじめ席が振り分けられていることで当日の案内がスムーズになるだけでなく、ゲストなどの重要人物を適切な席に案内することができます。

ゲストの適切な位置については、本人と関わりの深い上長や部署のリーダーと相談しながら進めるのがいいかもしれません。

社内のメンバーについては部署やチーム単位で割り振られることが一般的ですが、会の主旨に合わせて、あえてミックスするような場合もあります。

また、公式な行事となる「納会」と、その後に行われることが多い交流会で席次を変える例も多くあります。

会全体の主旨、開催の目的、参加者に体験してもらいたいことなどを整理しながら、柔軟に設計していきましょう。

打ち合わせを行う

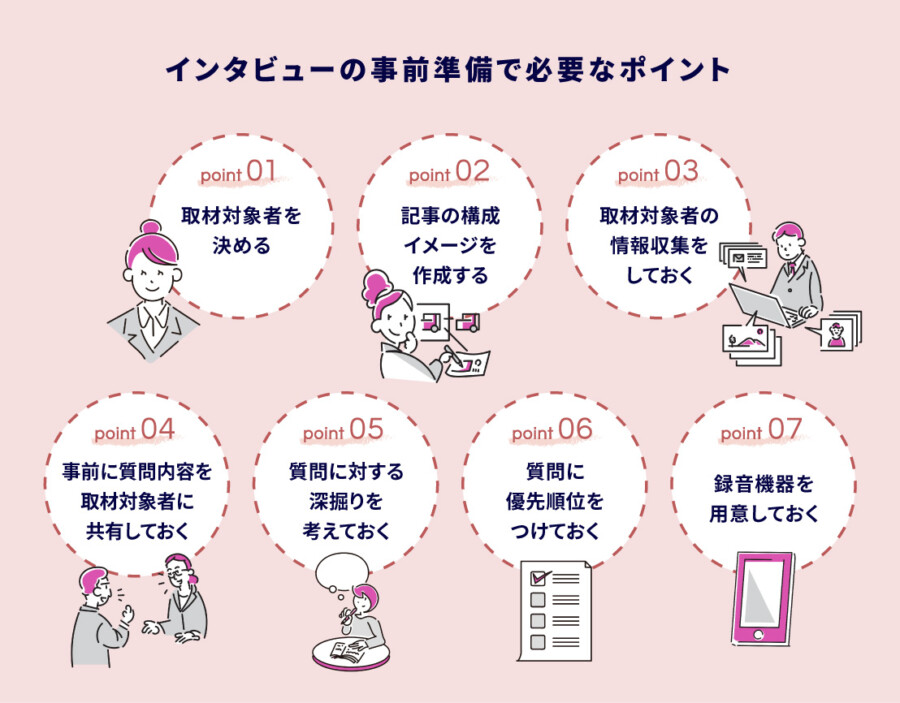

会の主旨やプログラム内容、当日のスケジュールなどを組みながら、それぞれの担当者と打ち合わせを行っていきます。

方針共有や部署発表などの内容を確認し、表彰式などがある場合はそのパートの担当者と演出方法や贈呈品の準備物などを確認します。

また、開会や乾杯、閉会などの挨拶担当者も決定して、それぞれの所要時間なども確認しましょう。

さらに、当日の受付、コンテンツ、映像やBGMのオペレーター、会場やケータリングなど、多岐にわたる担当者と打ち合わせをし、全員が共通のイメージを持って本番を迎えられるように進めていきます。

地震や停電などのトラブル対応なども話し合い、有事の際に落ち着いて案内できるように準備しておきましょう。

このように、納会の幹事・担当者には多くの責任が付随してきます。

特に、会場との交渉やテクニカルな部分においては知識が必要なことも多いため、外部のイベント会社などに外注することも早い段階で検討することをおすすめします。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

納会当日のスケジュールの一例

納会当日のスケジュールは、社内で行う場合と社外で行う場合で異なります。

以下に、それぞれの一例を紹介します。

- 社内で行う場合

- ホテルや宴会会場で行う場合

社内で行う場合

社内の施設で納会を行う際は、演出やテクニカルも簡易に抑えられることが多く、比較的短時間で開催されます。

希望者が二次会に行けるようにあらかじめ準備して、交流の機会が十分に持てるように配慮するといいでしょう。

- 開会宣言:司会者が挨拶をし、会のプログラム内容や注意事項などを共有します。

- 代表者の挨拶:会社のトップが出てきて、日頃への感謝や来年度への想いをメンバーに共有します。

- 各部門からの発表や事例紹介など:各部門の成果や今後の計画、モチベーションを高めるような優れた取り組みなどを紹介します。

- 乾杯:会社の主要人物が登壇し、乾杯の挨拶をします。

- 簡単な飲食:軽食と飲み物を楽しみます。食事はデリバリーや購入で用意することが多いです。

- 閉会の挨拶:会社の主要人物がその日の感想を述べ、新年度への期待を込めて挨拶をします。

ホテルや宴会会場で行う場合

ホテルや宴会会場などの社外の施設を利用する場合、開催規模も大きくなるケースが多く、映像やBGM、ステージ照明などの演出にもこだわり、場合によっては空間装飾も導入されます。また、交流会・親睦会が合わせて組まれていて、開催時間も長くなるケースが多くなります。

- 開会宣言:司会者が開会の挨拶をし、プログラムの内容や注意点を簡潔に説明します。

- 代表者の挨拶:会社のトップが会の主旨を話し、日頃の感謝やメッセージを伝えます。

- 方針共有:多くの場合はトップがそのまま行います。今年度の成果や今後の方針を共有します。

- 各部門からの発表や事例紹介など:各部門の成果や今後の計画、モチベーションを高めるような優れた取り組みなどを紹介します。

- 社内表彰:優秀な成績を収めたり、優れた取り組みをしたメンバーや部署を発表し、表彰します。

- 乾杯の音頭:主だった人物が登壇し、これ以降の交流会に向けて乾杯をします。

- 交流会開始:食事を楽しみながら、部署間やゲストとの交流を深めます。

- 余興:全員参加型のゲームや、理念に触れられるようなアクティビティ、著名ゲストとのトークセッションなど多岐にわたります。

- 閉会の挨拶:主だった人物が登壇し、当日の感想や今後への期待を伝えて締めくくります。

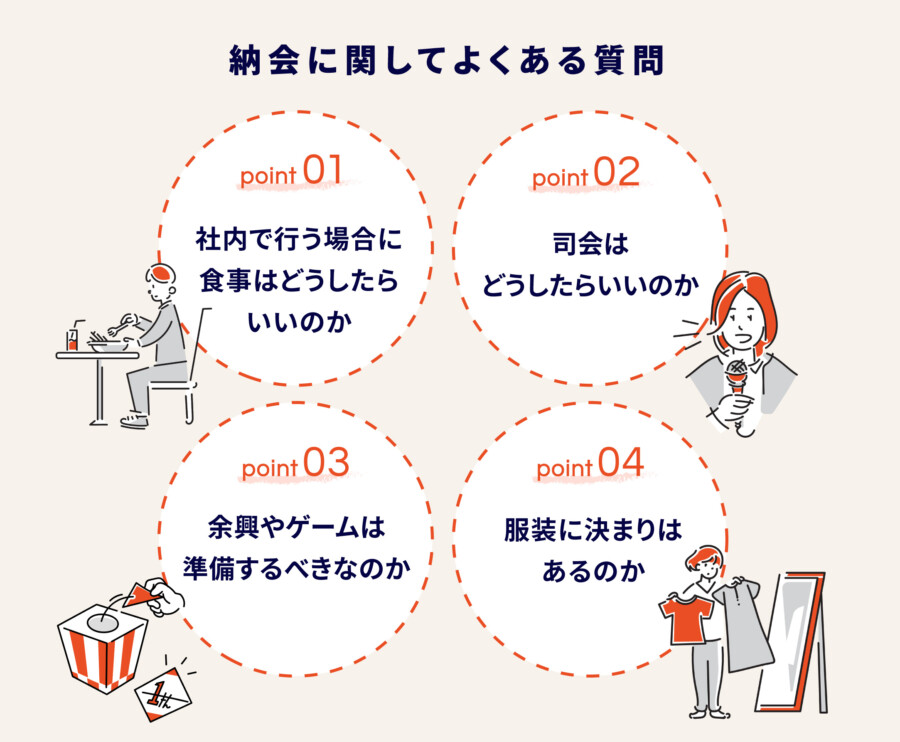

納会に関してよくある質問

納会を企画・実施する際には、さまざまな疑問が生じることがあります。

以下に、よくある質問とその回答をまとめましたので参考として下さい。

- 社内で行う場合に食事はどうしたらいいのか

- 司会はどうしたらいいのか

- 余興やゲームは準備するべきなのか

- 服装に決まりはあるのか

ひとつずつ順番に見ていきましょう。

社内で行う場合に食事はどうしたらいいのか

キッチン設備が付いているオフィスであればいいですが、社内で開催するときの食事の用意は悩みやすいポイントです。

手軽に済ませるのならばデリバリーがおすすめです。ピザのようなパーティーフードも楽しい雰囲気が作れますし、オードブルなどをデリバリーできる店舗も多数あります。

より特別感を演出したい場合は、ケータリング業者を検討するのもおすすめです。業者が来て準備や片付けなどを行ってくれるので、幹事の手間は大幅に軽減されるのが魅力的です。また、お寿司やイタリアンなどの本格的な料理を用意している業者も多いので、デリバリーよりもワンランク上の食事を楽しめるでしょう。

司会はどうしたらいいのか

開催までに準備を進めてきた幹事がそのまま当日の司会も…というケースは多くありますが、できれば別の人物を用意するのがおすすめです。

会のプログラムやゲストの人数、食事やコンテンツの中身まで、幹事はイベント全体の情報を把握しています。想定外の事態が起きたときの対応や会場との調整、プログラムの変更など、幹事でしか判断できないことも多くあります。

司会は別の人に担当してもらい、幹事の方は全体を監督する役回りとして自由に動ける状態が理想的です。

その際、社内でよく知られている人気者や話が上手な人物、みんなが親近感を覚えている方だと司会者として適任です。

また、ホテル会場などで大規模に行う場合はプロの司会者に依頼することもおすすめです。

映像や照明などのテクニカルとのタイミング合わせ、有事の際のアドリブ対応など、複雑化したイベント内容にも柔軟に対応できるのがプロに依頼するメリットとなります。

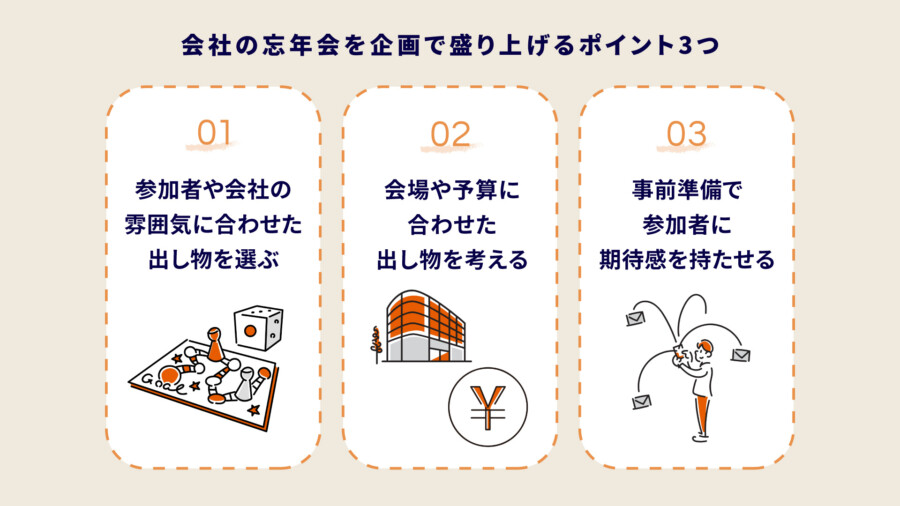

余興やゲームは準備するべきなのか

余興やゲームを準備するべきかというのも、悩まれる点かと思います。

事業に関わる発表を含み、今後の方針などの共通目標を持つ場でもある納会は、「楽しい飲み会」とは少し異なります。

しかし、真面目な話題だけでは参加者も疲れやすくなり、集中力も途切れてしまいがちです。

次年度へのモチベーションと組織全体のエンゲージメントを高めるという意味でも、適度な余興を取り入れる企業は多いです。

会社の文化や理念、現状のメンバーのモチベーションなどを考慮しながら、連帯感が高まるような時間にできるように企画を考えてみましょう。

服装に決まりはあるのか

納会の服装について明確な決まりはありませんが、通常業務と同じ服装で設定される企業が多いです。

普段の服装がカジュアルであればその服装で、スーツやオフィスマナーに準じた服装であればその格好で開催されます。

これらは会社の文化が反映されたものですが、場合によっては社外ゲストに合わせてフォーマルする場合もあるでしょう。

上長と相談して、会の主旨に合わせた服装を設定しましょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

エンゲージメントにつながる社内イベントなら、Cultiveへ!

納会は一年の締めくくりとして重要な意味を持つ行事です。

納会の意義や準備の流れ、当日のスケジュール例などを参考に、エンゲージメントにつながるような納会に挑戦してみてください。

また、Cultiveでは納会をはじめとする社内イベントの企画/立案から実施までのサポートをしております。

目には見えづらい企業の“らしさ”を抽出し、メンバーと分かち合えるストーリーに変えて企画をご提案!

エンゲージメントが向上する企業文化が定着するサイクルで、企業の成長につながるような施策を伴走サポートいたします!

文化施策、エンゲージメント施策をご検討中の方はぜひご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)