チームシナジーとは?意味を解説

「シナジー(synergy)」とはギリシャ語の「synergos(協力する)」に由来し、ビジネスの分野では「相乗効果」と訳されます。複数の要素が連携することで、単独では得られない大きな成果を生み出す状態のことです。

「チームシナジー」は、単なる協力や分担作業にとどまりません。メンバー同士が影響を与え合い互いの強みを引き出すことで、個々の力を超えた成果を創出する状態を指します。一般的な「チームワーク」が役割分担や助け合いを重視するのに対し、チームシナジーはその先にある「創造的なかけ算」の力を重視します。

例えば、営業・マーケティング・開発が緊密に連携してお客様のニーズを素早く商品に反映できたとしたら、それはチームシナジーが働いた好例です。それぞれの専門性が重なり合い、単独では成し得なかったスピードや価値を生み出します。これがシナジーの本質です。

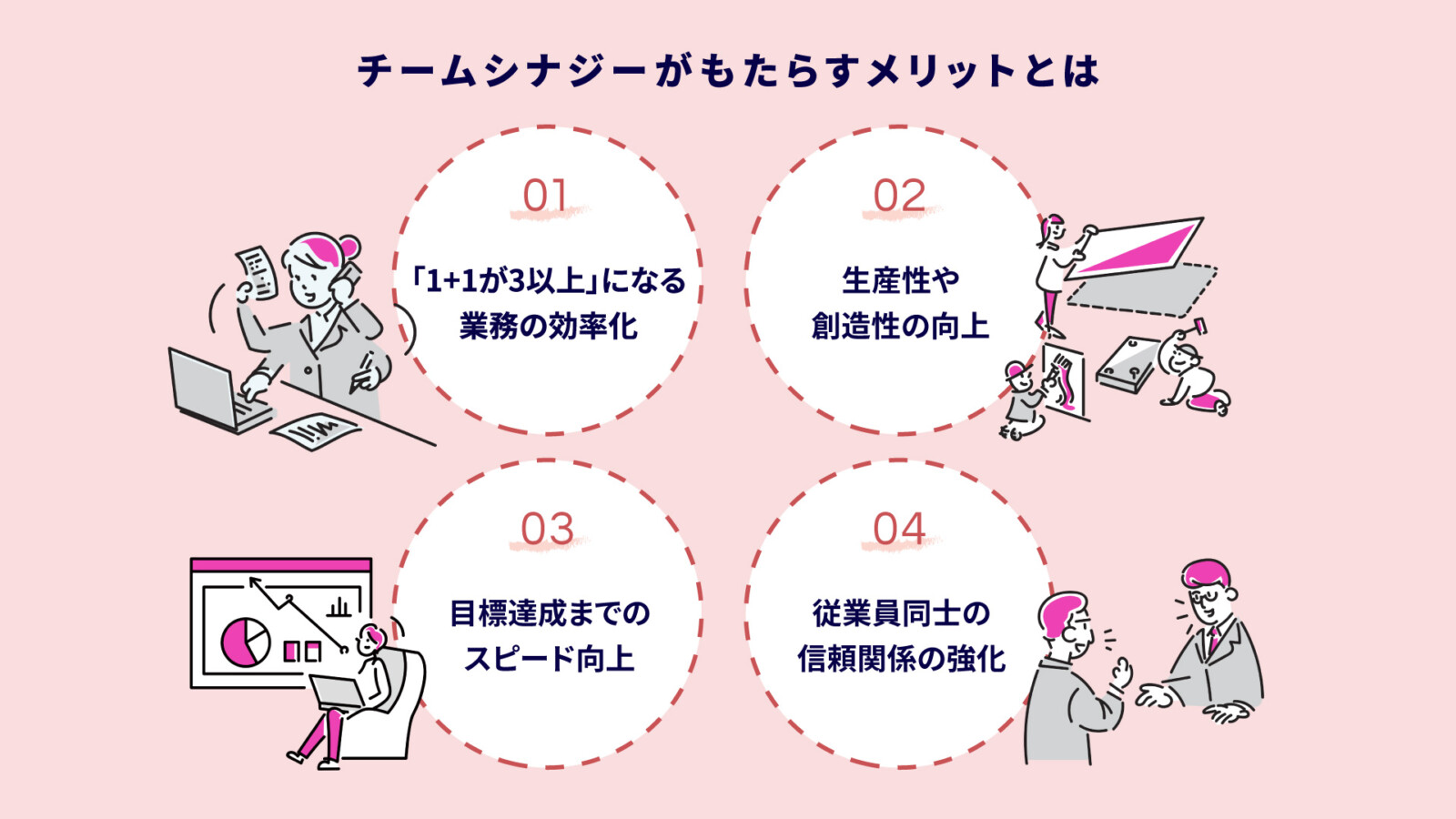

チームシナジーがもたらすメリットとは

チームシナジーが発揮されると、単なる協力を超えてチーム全体の力が大きく引き上がります。

ここでは、チームシナジーが実現されたときに得られる代表的なメリットを紹介します。

- 「1+1が3以上」になる業務の効率化

- 生産性や創造性の向上

- 目標達成までのスピード向上

- 従業員同士の信頼関係の強化

「1+1が3以上」になる業務の効率化

チームシナジーの象徴が「1+1が3以上になる」という考え方です。これは、個人が単独で取り組むよりも、複数人が協力することで期待以上の成果が得られる状態を指します。

例えば、営業担当とマーケティング担当が協力して新規のお客様を開拓した結果、それぞれが単独で動くよりも多くの成果につながることがあります。こうした例は決して珍しくありません。

異なるスキルや視点を持つメンバーが弱点を補い合い、強みを組み合わせることで、作業のスピードと質は高まります。さらに役割や目的をチーム全体で共有できていれば、指示や確認にかかる時間が減り、コミュニケーションも円滑になるでしょう。

結果として、無駄が少なく効率的な業務が実現します。

生産性や創造性の向上

チームシナジーが働く環境では、ただ仕事が速くなるだけでなく創造性も高まります。異なる専門性や価値観を持つメンバーが集まることで多角的な視点が生まれ、アイデアの幅が広がるからです。

例えば新規サービスの企画会議で、営業・技術・デザインの担当者が自由に意見を出し合えば、ユーザー視点と技術的な実現性を兼ね備えた提案が生まれることもあります。

このような創造的な環境は、ブレインストーミングを通じてさらに活性化されます。互いの意見を否定せずに受け入れる空気があると、アイデアが発展し課題へのアプローチが見つかりやすくなるからです。

チーム全体が「考える力」を持ち寄ることで、業務の質とスピードが同時に向上します。

目標達成までのスピード向上

チームシナジーが生まれると、目標に向かうスピードも大きく加速します。役割分担と連携が明確なチームでは、誰がどのタスクを担うかが共有されており、指示や確認にかかる時間を減らせます。その結果、PDCAサイクルが速く回り、プロジェクトはよりスムーズな進行が可能です。

例えば、新商品を短期間で市場投入するプロジェクトを考えてみましょう。マーケティングがニーズ調査を迅速に進め、開発が同時並行で試作品を仕上げます。さらに営業がリリース前からお客様の声を集めることで、準備期間を短縮できる可能性があります。

このように、チームシナジーはタイムロスを最小化し、チーム全体の推進力や目標達成のスピードを向上させることが可能です。

メンバー同士の信頼関係の強化

チームシナジーが発揮される組織では、自然とメンバー同士の信頼関係が深まり、率直な意見交換や協力がしやすくなります。これは「心理的安全性」が高い状態ともいわれ、安心して自分の考えを伝え課題を共有できる環境を指します。

Googleが行った「プロジェクトアリストテレス」でも、パフォーマンスが高いチームには心理的安全性が存在していました。信頼があるからこそ、意見の違いを恐れない建設的な対話が生まれ、チーム全体の課題解決力や対応力も高まります。

会議でアイデアを出し合う場面でも「否定されるかも」と心配せずに発言できれば、質の高い意見が集まり議論も深まります。安心して意見を出し合える環境は、強いチームをつくる土台といえるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

チームシナジーを生み出す具体的な戦略

チームシナジーを実現するには理念や意識だけではなく、チームの動きを支える具体的な仕組みや関係性を高めるマネジメントが不可欠です。ここでは、どのようにチームの相乗効果を引き出すかを解説します。

- 心理的安全性を高めるコミュニケーション体制の導入

- 明確な役割分担と信頼関係の構築

- 共通ビジョン・目的の共有を徹底

- グループの制約や規範を具体的に定めて周知

心理的安全性を高めるコミュニケーション体制の導入

心理的安全性とは「このチームでは、自分の意見や感情を安心して伝えられる」と感じられる状態を指します。シナジーを生み出すうえで、自由に意見を出せる環境は欠かせません。

発言を否定しない姿勢をリーダーが示したり、メンバー同士が日常的に感謝やねぎらいを言葉にしたりすると心理的安全性が高まります。また、週1回の1on1や朝会など、対話の場を設けることで、関係性が自然と深まるでしょう。

心理的安全性のある職場ではアイデアが活性化し、ミスの早期共有や問題提起もしやすくなります。チームにとっての安心できる対話の場は、シナジー効果を高めるうえで重要です。

明確な役割分担と信頼関係の構築

チーム内でメンバー全員が「自分は何を担い、何に責任を持つのか」を理解していることは、連携の質を高め不要な摩擦を避けるうえで重要です。曖昧な役割分担は責任の押し付け合いを起こしやすく、シナジーの阻害要因になります。

実践には、プロジェクトごとにジョブディスクリプション(役割記述書)を明示する方法が効果的です。また、チーム内でスキルマップを共有し、誰がどのような強みを持っているかを見える化することで、自然な協力体制が生まれます。

信頼関係は日々の行動の一貫性や、小さな成果の積み重ねによっても醸成されます。

共通ビジョン・目的の共有を徹底

どれだけ優秀な人材が集まっていても、チームとして「何を目指しているのか」が共有されていなければ、シナジーは生まれません。目指す方向がズレていると目的への一貫した行動にならず、連携もうまくいかなくなるからです。

共通ビジョン・目的を共有するには、プロジェクト開始時のキックオフミーティングでビジョンや背景を丁寧に説明する必要があります。あわせて、OKR(目標と成果指標)やKPIをチームで確認し「何に向かって、どう評価されるのか」を明確にしておくことが効果的です。

ビジョン・目的の共有があると、メンバーのモチベーションが統一され、指示を待たずに自律的に動く力も高まります。「自分の行動がチームの成果につながる」と実感できる状態こそが、シナジーを引き出す組織の理想像です。

グループの制約や規範を具体的に定めて周知

チームが協働するときに「なんとなくの空気」や「暗黙の了解」に頼ると、誤解や不公平感が生じやすくなります。行動基準や価値観を明文化し、全員で共有することがシナジーの発揮には必要です。

例えば「Slackのメッセージは24時間以内に返信する」「ミーティングでは全員が1回以上発言する」といった具体的なルールがあると、期待される行動が明確になり迷いやストレスを減らせます。また「感謝はその日のうちに伝える」といった文化的なルールも、信頼や一体感を育てるでしょう。

こうしたルールが整備されているチームでは、行動にブレがなくなり、連携がスムーズです。トラブルを避けながら安心して協働できる環境が整い、シナジーが自然と生まれます。

チームシナジーの成功例と失敗例

チームシナジーは理論で語るだけでは不十分です。現場でどのように発揮され失われてしまうのか、具体的な事例から学ぶことでその本質がより明確になります。

ここでは、チームシナジーがよい影響をもたらした成功例と、逆に発揮されずにチームが機能しなかった失敗例を取り上げます。

- 成功事例|多様性を活かしたプロジェクトチームの形成

- 失敗事例|意見の対立や役割の曖昧さによる機能不全

成功事例|多様性を活かしたプロジェクトチームの形成

ある企業の新製品開発プロジェクトでは、設計・製造・購買・マーケティングといった異なる部門のメンバーが、一つの部屋に集められました。

従来は部門ごとに情報が分断され、課題解決に時間がかかることもありました。しかし、日常的に顔を合わせることで情報共有が早まり、現場の課題をすぐに検討・解決しています。

この成功の背景には、次の3つの要因があったと考えられます。

役割の明確

各部門が「自分は何を担い、どこまで責任を持つのか」を理解していたため、曖昧さから生じる摩擦が少なく、協力関係がスムーズに機能できた

心理的安全性の確保

部門間で立場や意見の違いがあっても、自由に発言できる雰囲気が醸成されていたため、互いの視点を尊重しながら議論を深められた

共通目的の徹底

プロジェクト開始時に「お客様に価値ある製品を最速で届ける」というゴールを明確にし、全員で合意形成を行ったことで、意思決定がブレなかった

これは、専門分野の異なるメンバーが協働し、互いの強みを補い合うことで成果を生み出したチームシナジーの好例といえるでしょう。

失敗事例|意見の対立や役割の曖昧さによる機能不全

新規事業の立ち上げに営業・企画・開発などの人材を集めても、必ずしもチームがうまく機能するとは限りません。

意見のぶつかり合いが続き、責任の押し付け合いが起きるような企業では、シナジーは生まれにくいでしょう。さらに、営業・開発・企画で共通認識が欠けていると、全体の方向性がズレてしまいます。

背景には、役割の未定義による業務の混乱や心理的安全性の欠如による発言のしづらさ、ビジョンの食い違いがあります。

ただし、これらは工夫次第で改善が可能です。役割と共通の目的を明確にし、安心して意見を出せる場を整えれば、どの企業でも大きな成果を引き出せる可能性があります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

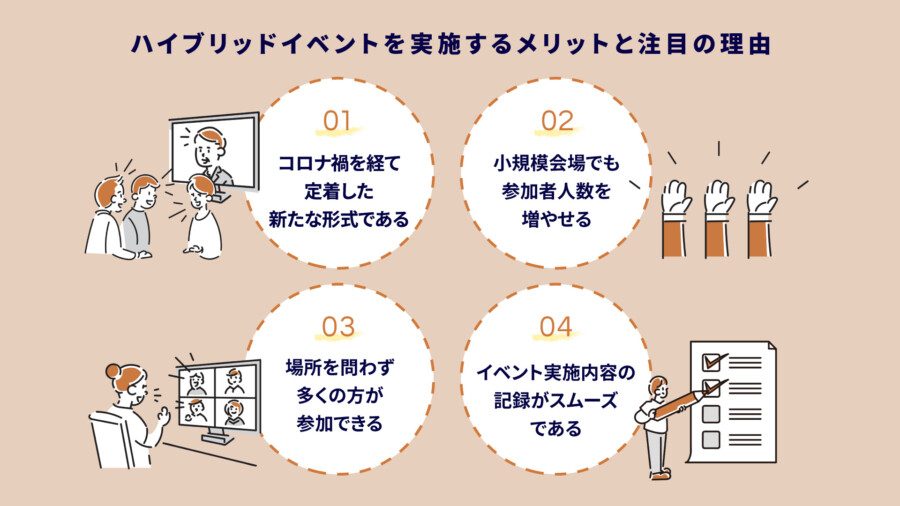

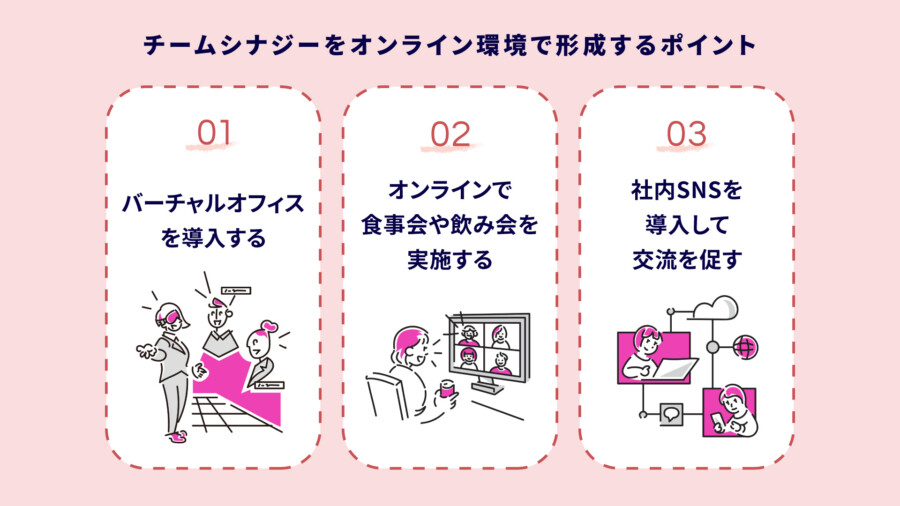

チームシナジーをオンライン環境で形成するポイント

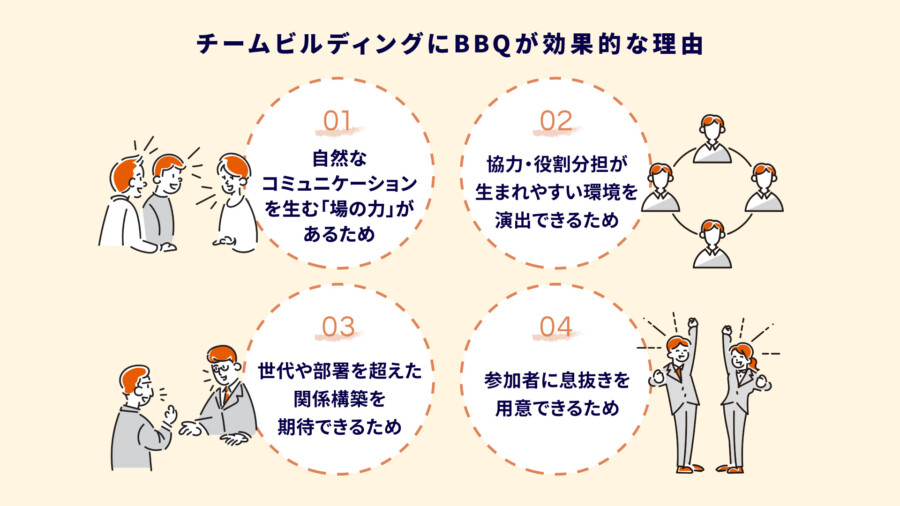

リモートワークやハイブリットワークの導入により、対面での雑談や偶発的なやり取りが生まれにくい環境では、チームシナジーを育む工夫が必要です。ここでは、オンラインでも相乗効果を引き出すための仕組みや工夫を紹介します。

- バーチャルオフィスを導入する

- オンラインで食事会や飲み会を実施する

- 社内SNSを導入して交流を促す

バーチャルオフィスを導入する

バーチャルオフィスとはオンライン上に仮想のオフィス空間をつくり、アバターを使って在席確認や会話、移動などができるツールです。「oVice」「Gather」「Remo」などがあります。リモートでも「今、誰がどこで何をしているか」がひと目で分かり、対面に近い感覚で仕事が進められるでしょう。

この仕組みにより「声をかけやすい」「雑談が自然に生まれる」など、偶発的な交流が促され、孤立感の軽減やコミュニケーション不足の解消が期待できます。チームに一体感が生まれることで協力関係が深まり、相乗効果が出やすくなるのも大きなメリットです。

導入時には、ツールの操作説明を丁寧に行い「雑談ルーム」や「集中エリア」を設けるなど、目的に応じた空間設計をすると効果的です。ルールを緩く設定することで、自然な交流が生まれやすくなります。

オンラインで食事会や飲み会を実施する

オンライン上でも雑談やオフタイムの会話があることで、メンバー同士の心理的安全性や信頼関係は大きく向上します。特にリモート環境においてフォーマルな会議だけでは、人となりが見えづらくなりがちです。孤立感や意思疎通の不足が生まれやすいため、非公式なコミュニケーションの場が求められます。

その一例が、オンライン食事会や飲み会の実施です。ZoomやTeamsを使い、事前にテーマを決めた雑談タイムや、軽いゲームを取り入れた企画が効果的です。例えば「最近ハマっていること紹介」「幼少期の写真当てクイズ」など、自然に会話が広がる工夫があるとよいでしょう。

こうした場は、業務では見えない一面を知るきっかけになり、相手への理解や信頼を深めます。強いチームシナジーは「業務外のつながり」のなかから育まれることも多いです。

社内SNSを導入して交流を促す

社内SNSは、部署や職位を問わず気軽にやり取りができるコミュニケーションツールです。代表的なものには「Slack」「Workplace」「Talknote」などがあり、チャット形式での情報共有や、非業務的な交流にも活用されています。

リモート環境では、孤立感や部署間の断絶が起こりやすくなります。しかし社内SNSを導入し「雑談チャンネル」「称賛投稿」「プロジェクト横断の共有板」などを設けることで、チーム間の壁を取り払う効果が期待できます。ちょっとしたねぎらいやアイデアの発信が信頼関係を育み、シナジーの基盤をつくります。

導入時は「目的別チャンネルの設計」「定期的なアクティビティの推奨」「使い方のガイドライン整備」などをおこなうとスムーズです。運用にルールと余白のバランスを持たせることで、自然なつながりが育ちます。

チームシナジーに関するよくある質問

ここでは、チームシナジーに関してよくある質問3つについて解説します。

- チームシナジーとチームワークの違いは?

- グループシナジーとは何ですか?

- 「シナジーを合わせる」の意味を教えてください

チームシナジーとチームワークの違いは?

「チームワーク」は、メンバー同士が協力し合って目標を達成する姿勢や行動を指します。一方で「チームシナジー」は、協力の先にある「協力の結果、個の力以上の成果が出る状態」を意味します。シナジーは、より高度で創造的な協働といえるでしょう。

チームシナジーとチームワークの違いを表にまとめました。

▼チームシナジーとチームワークの違い

| 項目 | チームシナジー | チームワーク |

|---|---|---|

| 定義 | 協力の結果、個の力以上の成果が出る状態 | 協力し合うこと |

| ゴール | 目標以上の成果創出 | 目標達成 |

| 関係性 | 強みを引き出し合う | 助け合い |

日々の業務においては、まずチームワークを育て、その先にあるシナジーを意識することが理想的です。

グループシナジーとは何ですか?

「グループシナジー」とは、企業グループに属する複数の会社が持つ強みを組み合わせることで生まれる相乗効果のことです。「チームシナジー」とほぼ同じ意味で使われることもありますが、ビジネスでは「企業グループ間の相乗効果」を指します。

- 人材の知識や経験を共有する

- ある会社の技術を別の事業に応用する

- 既存の販路をグループ全体で活用する

こうした協力によって、一社単独では得られない成果を実現します。

「シナジーを合わせる」の意味を教えてください

「シナジーを合わせる」とは、ビジネスシーンでは「お互いの強みをかけ合わせて、より大きな成果を出す」という意味で使われます。

マーケティング部門と開発部門が連携して新商品を企画する際「このチームならシナジーを合わせられそうだね」といった会話がされることもあります。

まとめ|チームシナジーとは相乗効果を最大化する力

チームシナジーは、互いの強みをかけ合わせて個を超える成果を生む「見えない力」です。信頼や目的の共有、役割分担などの土台があってこそ、チームは本来の力を発揮します。

Cultiveでは組織の関係性や文化を丁寧に掘り下げながら、心理的安全性の仕組みづくりやコミュニケーション促進など、シナジーを生む施策を設計・実行まで支援します。

「メンバーの力をもっと引き出したい」

「協力を自然に生むチームをつくりたい」

そんな想いをお持ちの方は、ぜひお気軽にCultiveにご相談ください!

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)