会社における「部会」とは

部会とは、特定の部署やチーム単位で定期的に開催される会議のことです。辞書的には「部門別に開かれる会合」と定義されますが、ビジネスシーンでは単純な情報伝達の場を超えて、組織運営の要となる重要な役割を担っています。

一般的に部会は、部長や課長などの管理職が主催し、所属メンバーが参加する「部署単位の会議」として位置付けられています。その主な目的は、情報共有、方針伝達、進捗確認、意見交換など多岐にわたります。

特に重要なのは、部会が「経営層と現場をつなぐ橋渡し役」として機能することです。上層部の方針を現場に浸透させる一方で、現場の声を経営層に届ける双方向のコミュニケーションツールとしての役割があります。

また、普段は別々の業務を担当しているメンバー同士が情報交換し、チーム連携やコミュニケーションを促進する貴重な機会でもあります。

例えば、営業部の部会では売上進捗や成功事例の共有、クレーム事例の水平展開などが行われ、メンバー全体のスキル向上と連携強化を図ります。

部会と課会・チームミーティングの違い

部会、課会、チームミーティングは、それぞれ異なる目的と参加者で構成される会議形式です。

以下のような違いがあります。

部会

- 参加者:部長+課長以上の管理職中心

- 目的:部署全体の方針共有、月次レビュー、戦略討議

- 開催頻度:月1回程度

課会

- 参加者:課長+課内メンバー全員

- 目的:日常業務の進捗確認、課内連携、具体的な業務調整

- 開催頻度:週1〜2回程度

チームミーティング

- 参加者:プロジェクトメンバーやチーム全員

- 目的:具体的なタスク管理、即座の問題解決、密なコミュニケーション

- 開催頻度:日次〜週次

このように、管理職層向けの戦略的な議論の場が部会、現場メンバー全員が参加する実務的な場がチームミーティングという特徴があります。それぞれの役割を理解し、目的に応じて使い分けることで、組織のコミュニケーション効率が大幅に向上します。

実際の部会はどのような内容?企業の運用例から学ぶ活用例

実際の企業ではどのような部会が開催されているのでしょうか。ここでは具体的な運用事例を通じて、部会の活用方法を詳しく見ていきましょう!

- 月次部会の主なアジェンダ

- 参加者・開催頻度・所要時間の目安

- 懇親やコミュニケーションの場としても活用

月次部会の主なアジェンダ

月次部会では、組織の成長と課題解決を促進する重要な議題を扱います。一般的なアジェンダには、KPI進捗報告、課題・問題点の共有、来月の目標設定、チーム内の情報共有、新規プロジェクトの検討、改善提案の討議などが含まれます。

効果的な会議の流れは、アイスブレイクで場を和ませたあと、各部署からの進捗報告、課題や成功事例の共有、質疑応答・ディスカッション、次月の行動計画策定の順で進めることが理想的です。

業種によって重点が異なり、IT企業では技術トレンドや開発進捗の共有が重視される一方、製造業では安全管理や品質改善の報告が中心となることが多いです。自社の特性に合わせたアジェンダ設計により、より実効性の高い部会運営が可能になります。

参加者・開催頻度・所要時間の目安

月次部会の開催頻度は、組織の規模や業務特性により週1回から月1回が一般的です。所要時間は30分から1時間程度が理想的で、集中力を維持しながら必要な議題を網羅できる範囲に設定することが重要です。

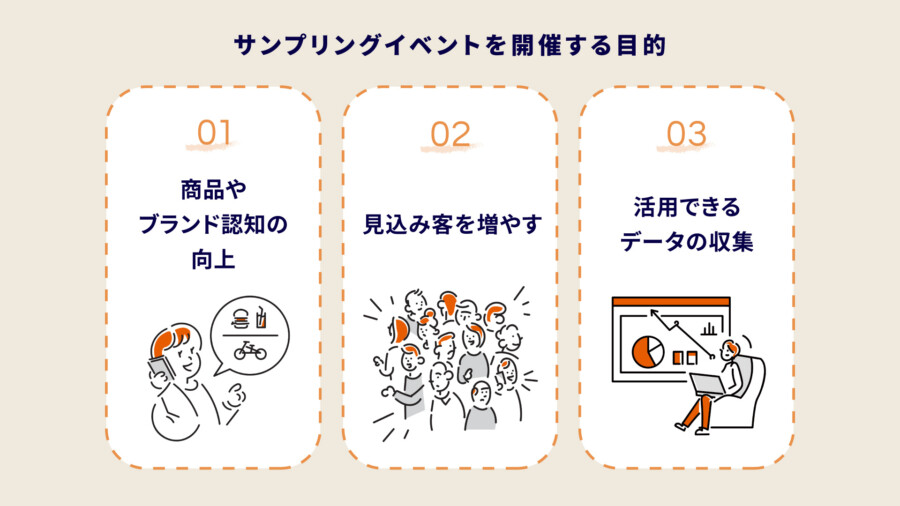

参加者は部長や課長以上のミドルマネジメント層が中心となるケースが多く、戦略的な意思決定や部門間調整を効率的に行います。一方、組織によってはチーム全体のエンゲージメント向上を目的として、メンバー全員が参加する形式を採用することもあります。

成功する部会運営のポイントは、事前のアジェンダ共有と厳格な時間管理です。議論が脱線して長時間化することを防ぎ、参加者の貴重な時間を有効活用するため、ファシリテーターの進行スキルと明確なタイムスケジュールが不可欠となります。

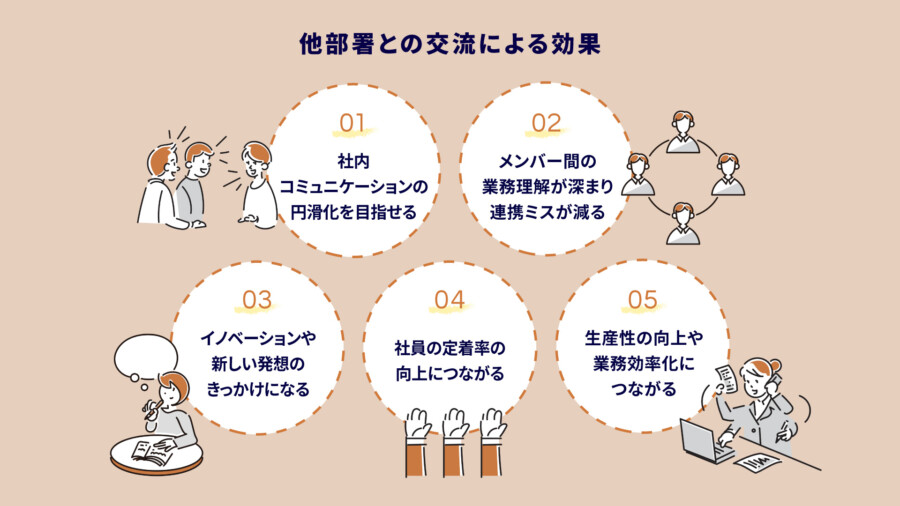

懇親やコミュニケーションの場としても活用

月次部会は業務報告の場だけでなく、メンバー間の絆を深める貴重なコミュニケーションの機会としても活用できます。堅苦しい会議形式にとらわれず、チームの結束力向上を図る工夫が重要です。

具体的な取り組み例として、月末部会後の軽食会開催、優秀な成果を上げたメンバーへの表彰タイム設置、誕生日や記念日のお祝い時間などがあります。これらの交流機会により、普段の業務では見えないメンバーの人となりを知ることができ、職場の雰囲気が格段に向上します。

こうした懇親要素を取り入れることで、チーム全体のエンゲージメント向上と心理的安全性の醸成が実現できます。メンバーが発言しやすい環境が整い、建設的な議論や新しいアイデアの創出につながるため、単なる情報共有を超えた価値ある部会運営が可能になります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

部会を有意義にするには?効率的に運営するコツ

せっかく開催する部会を、より効果的で参加者にとって価値ある時間にするためのポイントをご紹介します!

- 議題の見える化と事前共有の徹底

- オンライン(Zoom)でのスムーズな進行の導入

- 参加意識を高める仕組みや工夫の採用

議題の見える化と事前共有の徹底

「何を話すか分からない会議」は時間の浪費と参加者のストレスを生む非効率の温床です。月次部会を有意義なものにするには、議題の事前共有と見える化が不可欠となります。

実践的な手法として、Googleドキュメントでアジェンダテンプレートを作成し、各部署から事前に議題を提出してもらう方式や、SlackやTeamsなどの社内チャットで議論ポイントを事前募集する方法が効果的です。これにより、参加者全員が会議の目的と流れを事前に把握できます。

議題の事前共有は大きな効果をもたらします。まず会議時間の大幅短縮が実現し、次に参加者が準備を整えて臨むため発言の質と頻度が向上します。さらに事前に論点を整理できるため、より深い議論と建設的な解決策の創出が可能になるでしょう。

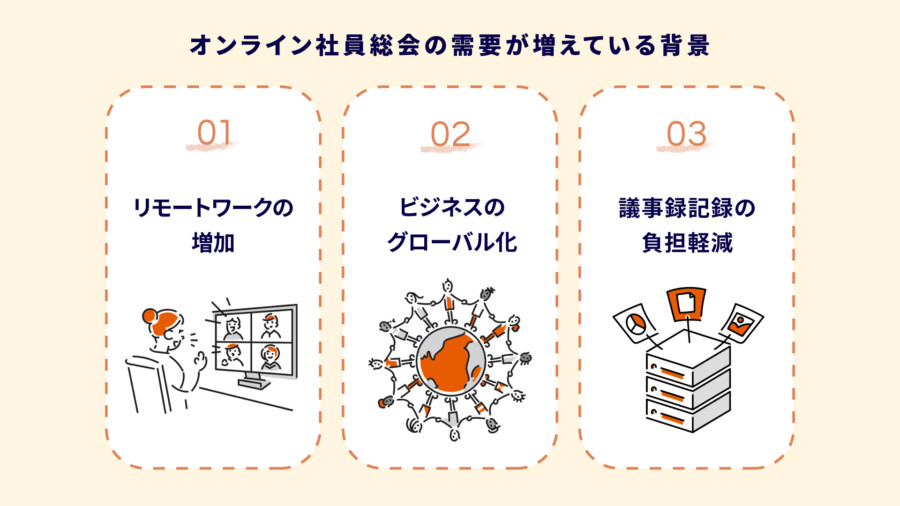

オンライン(Zoom)でのスムーズな進行の導入

ハイブリッド勤務の普及により、Zoomを活用したオンライン部会が新たなスタンダードとなっています。地理的制約を超えて全メンバーが参加でき、移動時間の削減と柔軟な働き方の実現が大きなメリットです。

効果的な運営には、Zoomの多彩な機能を活用することが重要です。ブレイクアウトルームでの小グループディスカッション、リアクション機能による非言語的な意思表示、チャット欄での補足発言や質問投稿により、対面以上に活発な議論が可能になります。

実践的なコツとして、画面共有時の資料は文字サイズを大きくし、ホストが進行管理、共同ホストが技術サポートと参加者フォローを担当する役割分担が効果的です。事前の接続テストと録画機能の活用により、欠席者への情報共有も円滑に行え、より包括的で効率的な部会運営が実現できます。

参加意識を高める仕組みや工夫の採用

「聞いているだけ」の受動的な参加者が多い部会は、組織の活性化機会を逸失しています。全員が積極的に関わる仕組み作りが、有意義な会議運営の鍵となります。

効果的な手法として、冒頭で参加者全員に一言ずつ近況や意気込みを発言してもらう方式や、議題ごとに3~4人の小グループでディスカッションをおこなう分割方式が有効です。また、発言回数を可視化するホワイトボードやデジタルツールの活用により、バランスの取れた参加を促進できます。

心理的安全性の向上には、簡単なアイスブレイクの導入が重要です。「今週のプチ成功体験」や「最近のお気に入り」などの軽い話題から始めることで、認知負荷を下げ、発言しやすい雰囲気が作れます。こうした工夫により、メンバーの主体性とチーム全体のエンゲージメントは向上するでしょう。

会社の部会におけるよくある課題と対処法

多くの企業で見られる部会の典型的な課題と、それらを改善するための実践的な対処法をご紹介します。

- 「発言が少ない」「時間が押す」などが典型的な課題

- 対処法①:ファシリテーターの役割を明確にする

- 対処法②:終了後の振り返りとフィードバックを実施する

「発言が少ない」「時間が押す」などが典型的な課題

以下は多くの企業の部会で共通して見られる課題リストです。

よくある課題

- 参加者が受け身で発言が少ない

- 予定時間を大幅にオーバーしてしまう

- 同じ人ばかりが話している

- 議題が脱線しがち

- 結論が曖昧なまま終了

- 決定事項のフォローアップが不十分

例えば、「今月の売上はどうでしたか?」と聞かれても「まあ、普通です」という答えしか返ってこない。90分の予定が2時間を超えて、最後は疲労で集中力が散漫になる。こんな光景に「うちも同じ!」と感じる方は多いのではないでしょうか。

これらの課題を放置すると、部会の形骸化が進行し、参加者の「また無駄な時間だった」という印象が定着してしまいます。最終的には管理職への信頼低下や、組織全体のコミュニケーション品質の悪化につながる恐れがあるため、早期の改善対応が必要です。

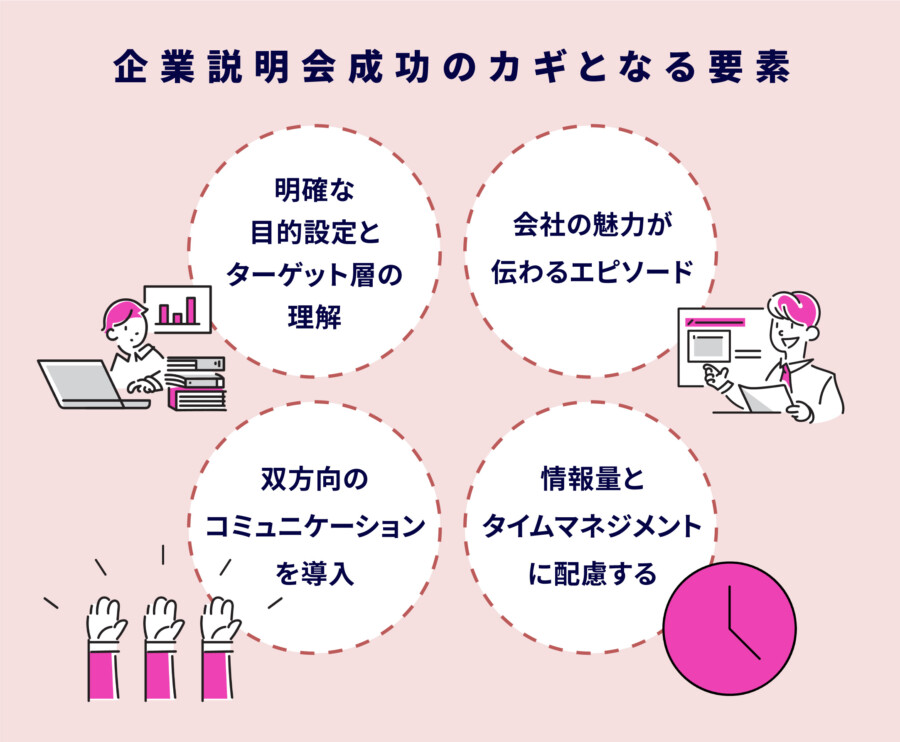

対処法①:ファシリテーターの役割を明確にする

部会の質を劇的に向上させるには、明確なファシリテーターの設置が必要です。ファシリテーターは時間管理の徹底、議論の論点整理、発言機会の均等化を担い、散漫になりがちな会議を生産的な場に変えます。

実践的な運営方法として、進行役・議事録担当・タイムキーパーの三役に分担する方式が効果的です。例えば、部長が全体進行を担当し、課長が議事録作成、主任がタイムキープをおこなうことで、責任の明確化と負荷分散が実現できます。

特に注目すべきは、若手メンバーや新人にファシリテーター経験を積ませる育成効果です。会議運営スキル、コミュニケーション能力、リーダーシップの向上機会として活用することで、組織全体のファシリテーション力底上げが図れます。これにより、将来的な組織運営力の強化と人材育成の両立が可能になります。

対処法②:終了後の振り返りとフィードバックを実施する

「やりっぱなし」の部会は同じ問題を繰り返し、組織の成長機会を逸失します。部会終了後の振り返りとフィードバック実施により、継続的な質向上が実現できます。

効果的な手法として、GoogleフォームやSlackを活用した簡易アンケートの実施が挙げられます。「今日の部会で良かったこと/改善点を一言ずつ」といった短時間で回答できる設問により、参加者の負担を最小限に抑えながら貴重な意見を収集できます。

振り返りの習慣化は、会議の有効性と満足度を段階的に向上させる重要な仕組みです。全員参加型の内省により、ファシリテーション技術の向上、議題設定の最適化、時間配分の改善などが自然と促進されます。この継続的なPDCAサイクルにより、部会は単なる情報共有の場から、組織力強化の戦略的ツールへと進化していきます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

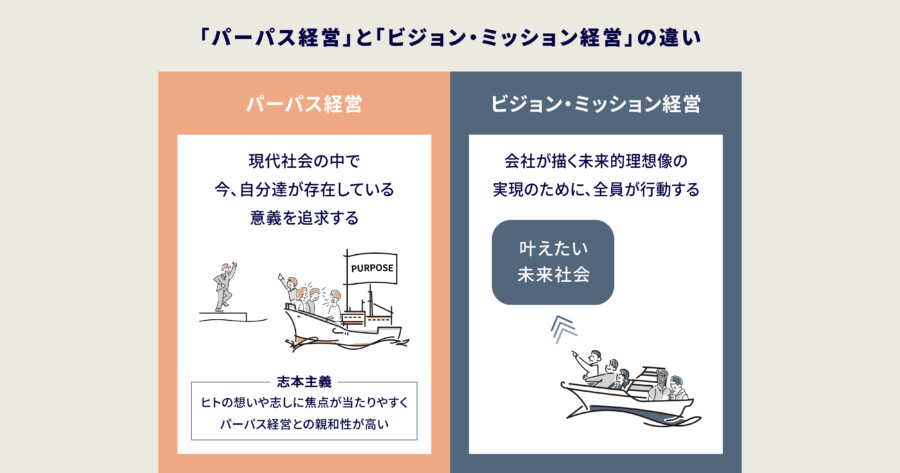

結束力を高める組織運営サポートならCultiveへ

部会は単なる定期的な会議ではなく、組織のコミュニケーション活性化と情報共有の要として重要な役割を果たしています。効果的な部会運営により、経営層と現場をつなぐ橋渡し役を担い、チームの結束力向上とメンバーのエンゲージメント強化を実現できます。

部会は組織文化の醸成と人材育成の場でもあり、長期的な組織力向上に大きく貢献する投資といえるでしょう。

また、Cultiveでは組織力につながる文化醸成や施策のサポートを幅広くサポートしております。

チームワークやエンゲージメントに課題を感じていらっしゃる方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)