ハイブリッドイベントとは「リアルとオンラインを組み合わせたイベント」のこと

ハイブリッドイベントとは、会場で行うリアルイベントとオンライン配信を組み合わせたイベント形式のことです。

たとえば、展示会やセミナー、講演会などを会場で開催しつつ、同時にZoomやYouTubeライブなどの配信ツールを通じてオンライン参加者にも届ける、といった形が代表例です。

従来のリアルイベントは臨場感や深い交流が魅力ですが、地理や時間の制約で参加者が限られます。一方、オンラインイベントは全国・海外からでも参加しやすい反面、会場ならではの雰囲気や直接的な交流には限界があります。

ハイブリッドイベントは、この両者の長所を融合し、会場での対面コミュニケーションとオンラインの手軽さ・広がりを同時に実現します。結果として、参加者層の拡大や集客力向上、柔軟な参加スタイルの提供が可能となり、近年多くの企業や団体が採用する新しいイベント形式として注目されています。

ライブ配信・オンデマンド・録画などを活用可

ハイブリッドイベントでは、目的や参加者ニーズに応じて「ライブ配信」「録画配信」「オンデマンド配信」など複数の方式を使い分けられます。

ライブ配信はリアルタイムで会場の様子を届け、質疑応答やチャット交流など双方向性が魅力です。録画配信は当日の映像を収録・編集して後日放送する形式で、時間が合わなかった人にも視聴の機会を提供できます。オンデマンド配信は視聴者が必要なタイミングで再生できるため、講演や研修といった学習コンテンツに適しています。

たとえば、講演をライブで配信し、その映像を録画保存してオンデマンド視聴できるようにすれば、参加者の満足度と情報の到達率をさらに高められます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

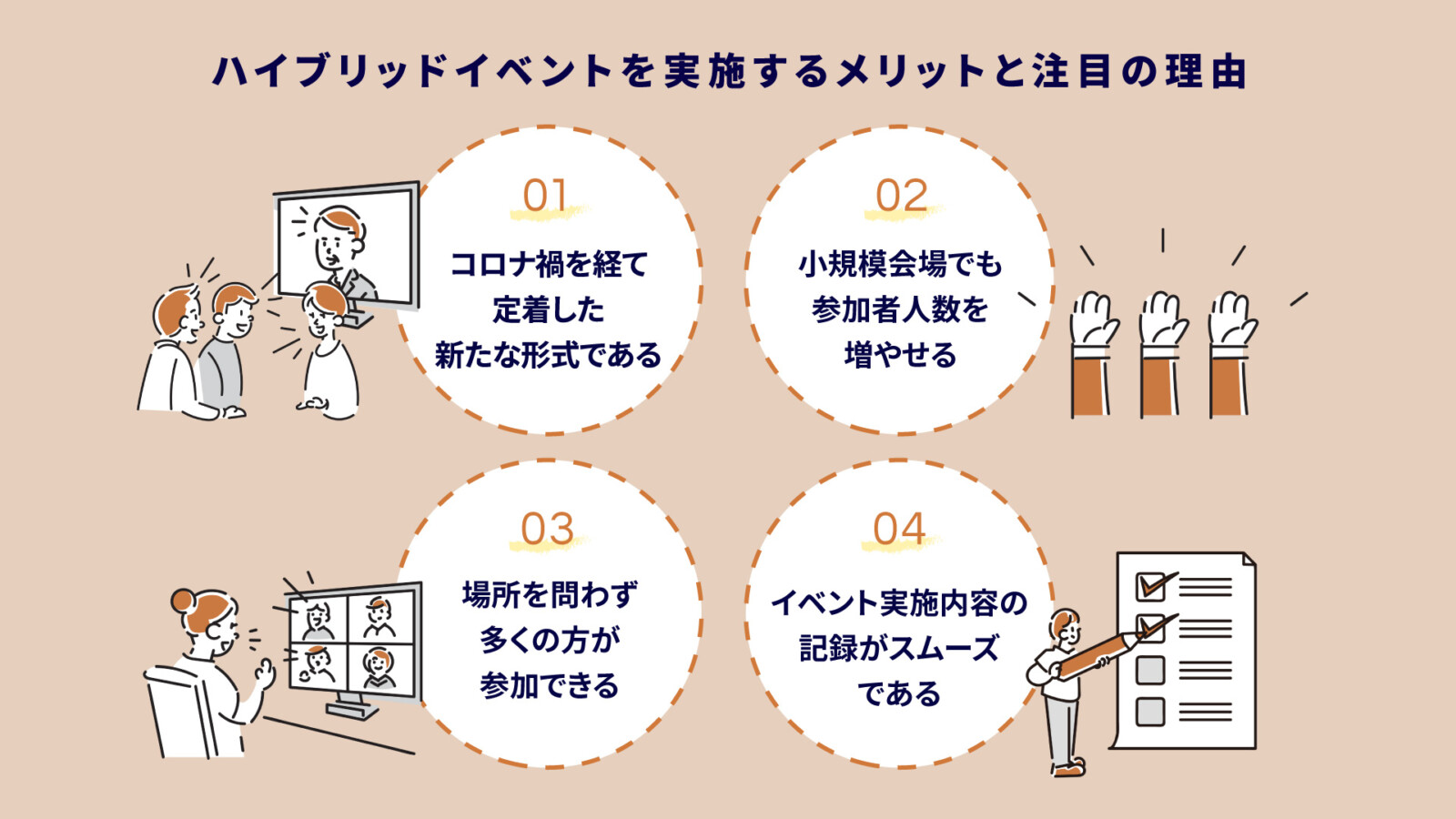

ハイブリッドイベントを実施するメリットと注目の理由

ハイブリッドイベントには、次のようなメリットや注目される理由があります。

- コロナ禍を経て定着した新たな形式である

- 小規模会場でも参加人数を増やせる

- 場所を問わず多くの方が参加できる

- イベント実施内容の記録がスムーズである

それぞれ詳しく解説します。

コロナ禍を経て定着した新たな形式である

コロナ禍をきっかけに、オンラインやハイブリッド形式のイベントや会議が急速に普及しました。非接触で安全に実施できることから、多くの企業や団体が導入し、技術面や運営方法も短期間で進化しました。

現在では、感染症対策としての安全性確保に加え、参加者の都合や場所を問わない柔軟な開催手法として、業種や規模を問わず定着しつつあります。

小規模会場でも参加人数を増やせる

ハイブリッドイベントなら、会場の収容人数に制限があっても、オンライン配信を組み合わせることで集客数を大幅に拡張できます。たとえば、地方で開催するイベントでも、配信を通じて全国や海外の参加者を取り込むことが可能です。

会場の規模に関わらず大勢の人に参加機会を提供できるため、ターゲット層の拡大や認知度向上につながります。

場所を問わず多くの方が参加できる

ハイブリッドイベントでは、オンライン参加を選べば、自宅や職場から移動せずに気軽にアクセスできます。

この利便性により、遠方に住んでいる人や交通手段が限られる高齢者、小さな子どもを育てていて外出が難しい保護者など、従来は参加が難しかった層にも参加機会を提供できます。

また、移動や宿泊の手間・費用を省けることで、短時間のプログラムや部分的な参加も可能になり、忙しいビジネスパーソンや複数の予定を抱える人にも柔軟に対応できます。

イベント実施内容の記録がスムーズである

ハイブリッドイベントでは、配信映像を録画・保存することで、実施内容を正確に記録できます。

保存した映像はアーカイブ動画として再活用でき、たとえば社内研修の教材として利用したり、当日参加できなかった人へ共有したりと、多様な使い道があります。

特に研修や講演の内容を後から振り返られる点は、理解度向上や情報の定着にも有効です。こうした映像資産の活用は、イベントの価値を開催当日だけでなく長期的に高めることにつながります。

ハイブリッドイベントを実施するデメリットと注意点

ハイブリッドイベントには多くの利点がありますが、実施にあたっては注意すべき点もあります。

主なデメリットと対策のポイントは以下のとおりです。

- 運営体制の複雑化

- オンライン施策によるコストの増大

- オンライン参加者の体験の希薄化

詳しく解説します。

運営体制の複雑化

ハイブリッドイベントは、リアル会場とオンライン配信を同時に運営するため、準備や進行が二重に発生します。

たとえば、会場の設営や音響・照明などの準備に加え、配信機材のセッティングや映像・音声チェックも必要です。さらに、現地対応スタッフと配信担当スタッフの役割分担を明確にしないと、進行の混乱や対応漏れが起こる可能性があります。

当日は、配信の映像や音声トラブル、オンライン参加者からの質問対応の遅れなど、リアルだけでは想定しにくい課題も発生します。そのため、事前のリハーサルやトラブル対応マニュアルの整備など、入念な準備が不可欠です。

オンライン施策によるコストの増大

ハイブリッドイベントは、通常のリアル開催に加えてオンライン配信のための費用が発生します。具体的には、カメラやマイクなどの配信機材、撮影・配信を担当するスタッフの人件費、Zoomや専用配信プラットフォームの利用料などが挙げられます。

これらはイベント規模や品質によって数万円〜数十万円以上かかる場合があり、予算に余裕のない主催者にとっては大きな負担となることも少なくありません。

コストを抑える工夫としては、既存の社内機材を活用する、配信規模を絞る、無料・低価格の配信サービスを活用するといった方法があります。

オンライン参加者の体験の希薄化

オンライン参加者は、リアル参加者に比べて臨場感や交流の機会が限られ、体験が希薄になりやすい傾向があります。

たとえば、展示会では実物に触れたりデモを間近で見ることができず、ネットワーキングでも偶発的な出会いや雑談が生まれにくくなります。また、自宅や職場からの視聴は集中力が途切れやすく、イベント中の離脱率が高くなるケースもあります。

こうした課題を補うためには、チャットや投票機能を活用した双方向コミュニケーション、オンライン上のバーチャルブース設置、参加者限定の資料配布や特典提供など、オンラインならではの体験価値を高める工夫が有効です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

【事例で学ぶ】成功しているハイブリッドイベント3選

ここでは、実際に成功を収めているハイブリッドイベントの事例を3つ紹介します。

- STSフォーラム|国際規模の知見共有イベント

- JASIS|専門展示会でのリアル×配信活用法

- マイナビ就職イベント|新卒者向けの大規模就活イベント

それぞれの事例を詳しく見ていきましょう。

STSフォーラム|国際規模の知見共有イベント

STSフォーラム(Science and Technology in Society Forum)は、京都で毎年開催される、科学技術と社会の課題をテーマにした国際会議です。

世界各国の政府関係者、企業経営者、大学・研究機関の学者などが集まり、地球規模の課題や技術革新の方向性について議論します。近年はハイブリッド形式を採用し、会場でのリアル参加とオンライン配信を組み合わせることで、多国籍かつ多様な参加者の参画を実現しました。

特に、遠隔地からの参加者が時差や移動負担を軽減しながら議論に加われる点が評価されています。成功要因としては、安定した高品質の映像・音声配信、同時通訳による多言語対応、オンライン参加者も発言できる双方向の進行など、参加形態を問わず一体感を持てる運営体制が挙げられます。

こうした取り組みにより、国際的な知見共有の場としての価値を高め、ハイブリッドイベント成功事例の一つとして注目されています。

JASIS|専門展示会でのリアル×配信活用法

JASIS(Japan Analytical & Scientific Instruments Show)は、計測・分析・科学機器分野の国内最大級の専門展示会で、国内外から多数の企業・研究者が参加します。

近年は、コロナ禍による来場制限や出張制限の影響を受け、情報発信力の維持・強化を目的にハイブリッド形式を導入しました。会場では最新機器の実物展示やデモンストレーションを行いながら、オンライン上でも製品情報や技術資料を公開。さらに、講演会やセミナーをライブ配信し、録画アーカイブとして後日視聴できる仕組みを整えました。

これにより、遠方や海外からでも参加可能となり、移動時間や費用の負担が軽減されました。出展企業にとっては、会場来場者だけでなくオンライン上の幅広い層にもリーチでき、商談機会が拡大しました。参加者側も、現地での体験とオンラインでの情報収集を組み合わせることで、より効率的かつ柔軟に展示会を活用できるようになった点が大きな成果です。

参考:JASIS公式サイト

マイナビ就職イベント|新卒者向けの大規模就活イベント

マイナビが主催する就職説明会やインターンシップフェアなどの新卒者向けイベントでは、リアル会場での開催とオンライン配信を並行して行うハイブリッド形式を積極的に採用しています。

これにより、就活生は自宅や学校から気軽にアクセスでき、特に地方在住の学生や移動が難しい学生にとって、都市部のイベントと同等の情報を得られる機会が広がりました。

オンライン配信では企業説明や業界研究セミナーをライブで視聴できるほか、録画をアーカイブ化して後日視聴できるため、スケジュールが合わない場合でも学びの機会を逃しません。

リアル会場では企業担当者と直接交流できるブースや面談の場を用意し、オンライン参加者にはチャット機能や質問受付を設けることで、双方向のやり取りを可能にしています。

こうした取り組みにより、地理的・時間的な制約を超えた情報提供と交流の場が実現し、学生・企業双方のマッチング精度向上にもつながっています。

参考:マイナビニュース

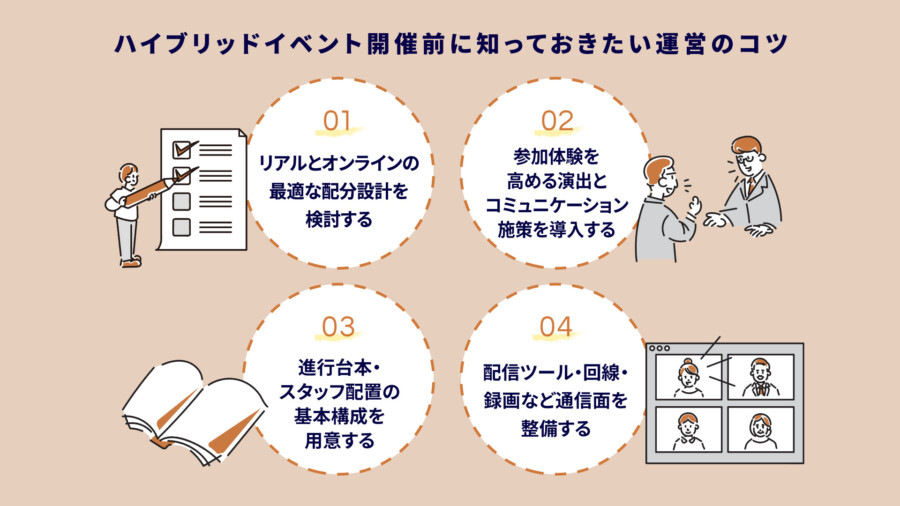

ハイブリッドイベント開催前に知っておきたい運営のコツ

ハイブリッドイベントは、事前の準備が成否を大きく左右します。

ここでは、開催前に必ず押さえておきたい実務的な運営ポイントを紹介します。

- リアルとオンラインの最適な配分設計を検討する

- 参加体験を高める演出とコミュニケーション施策を導入する

- 進行台本・スタッフ配置の基本構成を用意する

- 配信ツール・回線・録画など通信面を整備する

詳しく見ていきましょう。

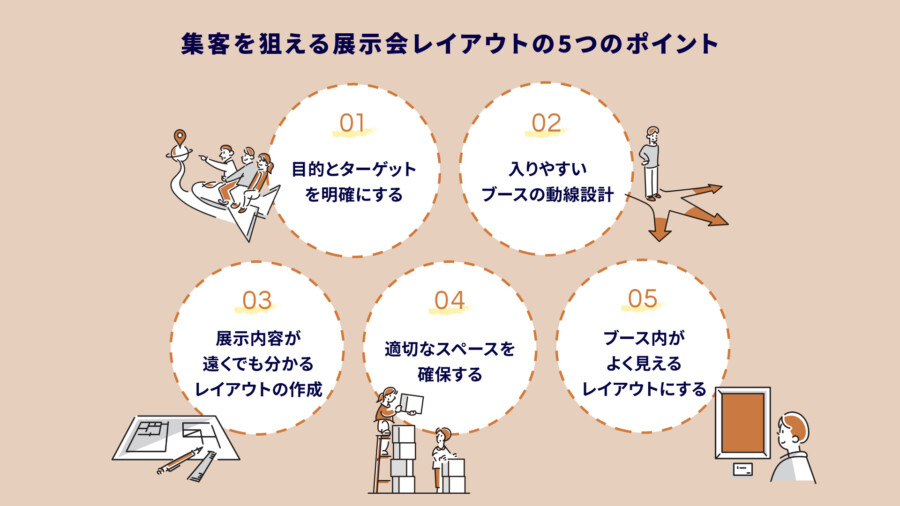

リアルとオンラインの最適な配分設計を検討する

ハイブリッドイベントでは、目的やターゲット層に応じてリアルとオンラインの配分を最適化することが重要です。

たとえば、講演や情報提供が中心のセミナーであれば、オンライン比率を高め(リアル20%:オンライン80%など)、遠隔から多くの参加者を取り込む設計が有効です。

一方、製品デモや交流を重視する展示会・採用説明会では、リアル比率を高め(50%:50%や70%:30%など)、会場での直接体験や対話の機会を重視します。

配分を決める際は、参加者の居住地や移動のしやすさ、コンテンツの性質(視聴型か体験型か)、交流の必要度などを総合的に考慮することが成功の鍵となります。

参加体験を高める演出とコミュニケーション施策を導入する

ハイブリッドイベントでは、オンライン参加者が単なる“視聴者”で終わらないよう、双方向性と没入感を高める演出が欠かせません。

具体的には、リアルタイムでの質問受付やチャット機能、オンライン投票、SNS投稿キャンペーンの実施などが有効です。また、展示会ではバーチャルブースを設置し、オンライン上でも製品情報や担当者とのやり取りができる仕組みを整えることで、参加体験が深まります。

さらに、参加後アンケートで感想や要望を収集し次回に反映させたり、参加者限定のギフトや試供品を郵送してイベント後のエンゲージメントを高める工夫も効果的です。

進行台本・スタッフ配置の基本構成を用意する

ハイブリッドイベントでは、リアル会場とオンライン配信で求められる役割が異なるため、詳細な進行台本とスタッフ配置計画が不可欠です。

進行台本には「誰が、いつ、何を話すのか」「映像やスライドをいつ切り替えるのか」など、分単位のタイムラインを明記し、全員で手順を共有します。

スタッフ配置の例としては、配信オペレーター(映像・音声の切り替えやトラブル対応)、チャット担当(オンライン質問やコメントへの対応)、登壇者サポート(マイクや資料の準備)、会場運営スタッフ(受付や誘導)などが挙げられます。

こうした事前準備が、当日のスムーズな進行とトラブル防止につながります。

配信ツール・回線・録画など通信面を整備する

ハイブリッドイベントでは、安定した配信環境の整備が成功の鍵となります。使用するツールはZoom、YouTube Live、Vimeoなどが一般的で、目的や参加規模に合わせて選定します。

回線は上り下りともに十分な速度(目安:5~10Mbps程度)を確保し、予備回線やモバイルルーターを用意すると安心です。配信トラブルを防ぐため、音声・映像・画面共有の事前テストや現地でのリハーサルを必ず行いましょう。

加えて、録画データをアーカイブ配信に活用したり、録音禁止やアクセス制限を設定したりする工夫も有効です。これらにより、イベントの効果を持続させながら情報の安全性を守り、参加者の満足度を高められます。

さらに、字幕機能を活用して情報のアクセシビリティを向上させれば、より高品質で安心感のある配信が実現します。

まとめ|ハイブリッドイベントは「いいとこ取り」で成果を最大化

ハイブリッドイベントは、リアルとオンラインそれぞれの長所を活かし、参加者層の拡大や情報発信力の強化を実現できる効果的な開催形式です。

移動や場所の制約を超えて参加機会を提供できるうえ、工夫次第で臨場感や交流も確保できるため、成果の最大化につながります。

企画から配信環境の整備、参加者フォローまで計画的に取り組むことで、継続的に価値を発揮するイベントが実現します。

Cultiveでは、ハイブリッドイベントの目的や課題を丁寧に分析し、企画立案から配信環境の整備、当日の運営まで一貫してサポートします。

ハイブリッドイベントの導入や改善を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)