祝賀会の挨拶で好印象を残す7つのコツ

上手なスピーチは、内容だけでなく話し方にも配慮が必要です。

聞き手が心地よく耳を傾けられるよう、以下の7つのポイントを意識して挨拶を組み立てましょう。

- 正しい敬語と語尾に気を配る

- 話す時間は3分以内にまとめる

- 内容は「感謝・成果・未来」の順で構成する

- 聞き手の顔を見て話す

- 実際に声に出してリハーサルする

- 早口にならないよう話し方に緩急を付ける

- 印象に残る一言フレーズを用意する【例文あり】

それぞれ詳しく説明します。

1.正しい敬語と語尾に気を配る

祝賀会のようなフォーマルな場では、普段以上に正しい敬語を使えているかに気を配る必要があります。例えば、「お祝い申し上げます」「感謝申し上げます」といった丁寧な言い回しを用いることで、より洗練された印象を与えられます。

また、「ご苦労さま」は目上の方には失礼にあたるため「お疲れさまでした」と言い換える、二重敬語(例:「ご覧になられます」など)を避けるといった配慮も大切です。

丁寧な挨拶を心がけるあまり、「〜させていただきます」を何度も繰り返したり、言葉や文章の冒頭に「お」や「ご」を多用したりすると、くどい印象になりやすくなります。必要以上に使わず、大切な場面に絞って使うよう心がけましょう。

2.話す時間は3分以内にまとめる

挨拶が長すぎると聞き手が飽きてしまうため、2〜3分程度に簡潔にまとめるのが理想です。話すテーマを1つに絞ったり、伝えたいポイントを3つにまとめたりすると、印象に残りやすく、ちょうどよい長さになります。

話したいことがたくさんある場合は、複数のエピソードを詰め込むのではなく、一番伝えたいことを中心に構成を練り直すことをおすすめします。

また、事前に声に出して練習し、時間を計って確認しておけば、本番でもちょうどよい時間で挨拶を終えることができるでしょう

3.内容は「感謝・成果・未来」の順で構成する

挨拶の構成を工夫すると、聞き手に内容が伝わりやすくなります。おすすめは、「感謝」「成果の共有」「今後の展望」の順に話す3段構成です。

まず、「本日はこのような素晴らしい会にお招きいただき、誠にありがとうございます」と、会の主催者や参加者への感謝を伝えます。次に、これまでの成果や努力に触れ、最後に「今後もみなさまとともに、さらなる高みを目指して参ります」といった未来への展望で締めくくります。

この流れにすることで、論理的でわかりやすい挨拶となり、聞き手の記憶に残りやすくなるでしょう。

4.聞き手の顔を見て話す

原稿を読み上げることに集中しすぎず、できるだけ顔を上げて話すことを心がけましょう。聞き手一人ひとりの顔を見て話すことで、挨拶に感情がこもり、よりよい印象を与えられます。

具体的には、会場全体を見渡し、3〜4人ずつ順に視線を送るのがおすすめです。原稿から目を離すのが不安な場合は、話す内容を頭にしっかりと入れておき、重要な部分だけメモを見て話すようにするとよいでしょう。

5.実際に声に出してリハーサルする

挨拶は頭のなかでシミュレーションするだけでなく、実際に声に出して練習しましょう。声に出すことで、緊張する場面での「声の震え」や「早口」といった自分の話し方の癖を認識できます。

また、自分の声を録音して聞いてみたり、家族や同僚の前で話してみたりするのも、改善点を見つけるのによい方法です。言い回しが不自然でないか、スムーズに話せるかといった点を客観的に確認できるでしょう。

6.早口にならないよう話し方に緩急を付ける

緊張すると早口になりがちですが、これでは聞き手に話の内容が伝わりにくくなってしまいます。

そこで、話すスピードに緩急をつけるように意識しましょう。一文ごとに間を取ったり、特に伝えたい重要なキーワードの前で一呼吸置いたりすることで、聞き手が内容を理解しやすくなります。

間を取ることで、落ち着いた印象を与える効果もあります。話し方に緩急をつけることで、聞き手も飽きずに最後まで話を聞いてくれるでしょう。

7.印象に残る一言フレーズを用意する【例文あり】

挨拶の締めくくりに、聞き手の心に残る一言を付け加えることで、挨拶全体の印象がよりよくなります。会場の雰囲気が和むような言葉や、祝意を込めたフレーズなどを事前に用意しておきましょう。

<挨拶例>

「本日は誠におめでとうございます。みなさまのご健康とご活躍を祈念いたします。」

「この素晴らしい祝賀会が、みなさまの輝かしい未来への一歩となることを心より願っております。」

「これからもみなさまとともに、よりよい未来を創造していきたいと存じます。」

このように、締めの一言で挨拶を終えることで、全体が引き締まり、聞き手に好印象を残したままスピーチを終えられます。

【立場別】祝賀会挨拶のスピーチテンプレート

祝賀会の挨拶は、自分の立場によって内容や構成が異なります。

ここでは、それぞれの立場ごとに求められる内容と、すぐに使えるテンプレートをご紹介します。

- 主催者(社長・幹事)としての挨拶例文

- 来賓・ゲスト側の挨拶例文

- 主賓(受賞者・表彰対象者)の挨拶例文

- 司会・主賓による乾杯の挨拶例文

- 中締め・閉会の挨拶例文

主催者(社長・幹事)としての挨拶例文

主催者からの挨拶は、会の印象や雰囲気を決める重要な役割を持ちます。まず、参加してくださった方々への感謝を伝えましょう。次に、今回の祝賀会の背景や成果を簡潔に紹介し、今後の展望や抱負を熱意を持って述べます。

最後に、参加者への感謝と、宴会を楽しんでほしいという言葉を添えて締めくくると、温かい雰囲気になります。

<挨拶例>

「本日は、ご多忙のなか、私どもの創立記念祝賀会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。みなさまのご支援のおかげで、当社は10周年を迎えることができました。心より感謝申し上げます。今後は、さらにみなさまのご期待に応えられるよう、社員一同、邁進していく所存でございます。本日は短い時間ではございますが、ごゆっくりとお楽しみください。」

来賓・ゲスト側の挨拶例文

来賓として挨拶をする際は、まず主催者へのお祝いと感謝の言葉を述べましょう。主催者との関係性やエピソードを簡潔に加えることで、心のこもった挨拶になります。

最後に、主催者や企業の今後の発展を願う言葉で締めくくり、敬意と応援の気持ちを伝えましょう。

<挨拶例>

「ただいまご紹介にあずかりました、株式会社〇〇の△△と申します。本日は、この素晴らしい祝賀会にお招きいただき、誠にありがとうございます。心よりお祝い申し上げます。〇〇様とは、長年にわたり事業をともにさせていただきましたが、その卓越したリーダーシップと温かいお人柄に、いつも感銘を受けておりました。今後のさらなるご発展と、みなさまのご健勝を心よりお祈り申し上げます。」

主賓(受賞者・表彰対象者)の挨拶例文

主賓として挨拶をする場合は、謙虚な姿勢と感謝の気持ちを伝えることが大切です。主催者や関係者、そして支えてくれた家族や同僚への感謝を述べましょう。

次に、受賞に至るまでの背景や喜びを短く語ることで、共感を得やすくなります。最後に、今後の目標や抱負を述べ、再び感謝の言葉で締めくくると、感動的な挨拶になります。

<挨拶例>

「この度は、栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます。このような素晴らしい祝賀会まで開いていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。この受賞は、私一人の力ではなく、日頃から支えてくださったみなさまのおかげだと痛感しております。今後は、この賞に恥じぬよう、より一層精進して参ります。本日は本当にありがとうございました。」

司会・主賓による乾杯の挨拶例文

乾杯の挨拶は、会のスタートを告げる役割も持ちます。簡潔で明るい言葉を心がけましょう。

まず、会を盛り上げるような感謝の言葉ではじめ、今日の祝賀会の趣旨や参加者への敬意を短く伝えます。参加者の気分が高まったところで、はっきりと「乾杯!」と呼びかけ、全員で祝賀の気持ちを分かち合いましょう。

<挨拶例>

「みなさま、本日は誠におめでとうございます。このような盛大な会にお招きいただき、心より感謝申し上げます。本日の主役であります〇〇様のご功績と、今後のさらなる飛躍を祈念しまして、乾杯の音頭を取らせていただきます。お手元にグラスの準備はよろしいでしょうか。それでは、ご唱和ください。乾杯!」

中締め・閉会の挨拶例文

中締めや閉会の挨拶は、会の終わりをスムーズに導く役割があります。祝賀会の成功や盛り上がりを簡単に振り返り、参加してくれた方々や関係者への感謝をあらためて述べましょう。

締めの言葉として、今後の活躍を祈願する言葉や、二次会の案内などを簡潔に伝えます。一本締めや三本締めをおこなう際は、全員が気持ちよく終われるように誘導するとよいでしょう。

<挨拶例>

「みなさま、楽しい時間はあっという間に過ぎ、中締めのお時間となりました。本日は、〇〇様を囲んで、大変有意義な時間を過ごすことができました。ご出席いただいたみなさま、誠にありがとうございました。この喜びを胸に、明日からまた頑張って参りましょう。それでは、〇〇様の今後のさらなるご活躍と、みなさまのご健勝を祈願いたしまして、一本締めにて締めたいと存じます。よーおっ!(パン!)」

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

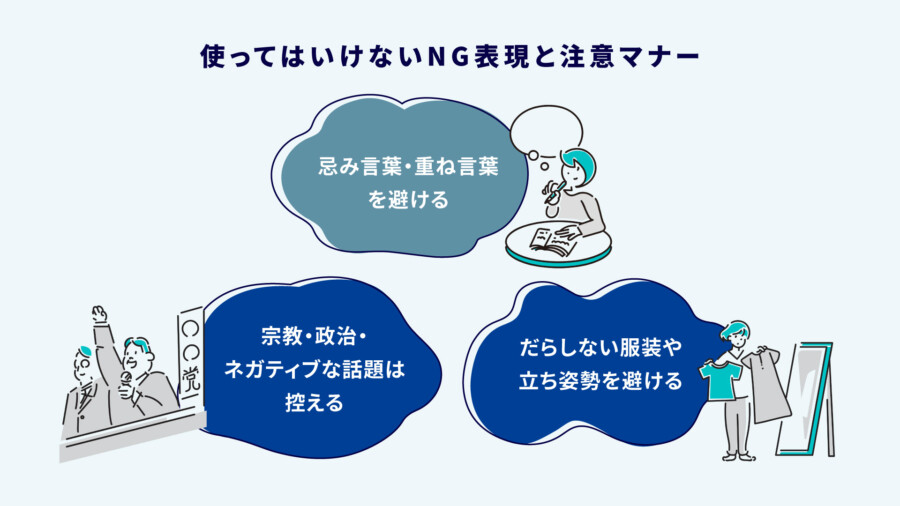

使ってはいけないNG表現と注意マナー

いくら挨拶の内容が素晴らしくても、マナー違反や不適切な表現があると、せっかくの好印象が台無しになってしまいます。

聞き手に不快感を与えず、スマートな挨拶をするために、以下の3つの注意点をしっかり押さえておきましょう。

- 忌み言葉・重ね言葉を避ける

- 宗教・政治・ネガティブな話題は控える

- だらしない服装や立ち姿勢を避ける

忌み言葉・重ね言葉を避ける

祝賀会のようなおめでたい席では、縁起が悪いとされる「忌み言葉」の使用は避けましょう。例えば「倒れる」「失う」「終わる」「苦しむ」「別れる」といった言葉は、不吉な出来事を連想させるためふさわしくありません。

また、「ますます」「たびたび」「重ね重ね」といった同じ言葉を繰り返す「重ね言葉」も、「災いが繰り返される」という意味合いから避けるのが一般的です。代わりに「いっそう」「度々」「深く」といった言葉で置き換えるようにしましょう。

宗教・政治・ネガティブな話題は控える

祝賀会には、さまざまな価値観を持つ人々が集まっています。そのため、個人の思想信条に深く関わる宗教や政治の話は避けるべきです。

また、病気や災害、スキャンダルなど、会場の雰囲気を重くしてしまうネガティブな話題も不適切です。冗談のつもりでも、景気や選挙の話などは聞き手によっては不快に感じる可能性があります。

すべての参加者が心地よく過ごせるように、明るく前向きな話題に終始することを心がけましょう。

だらしない服装や立ち姿勢を避ける

挨拶の内容だけでなく、見た目も相手に与える印象を大きく左右します。

シワのあるスーツや派手すぎる服装、ノーネクタイといっただらしない格好は、それだけで評価が下がってしまいます。壇上に立つ際は、背筋を伸ばし、足元を揃えてまっすぐ立ちましょう。

マイクを使用する場合は、脇を締めて持ち手の部分を握り(網目の集音部分は触らない)、顎の下あたりにマイクが来るように持ちます。服装や動作にも気を配ることで、自信と誠実さが伝わり、よりよい印象を与えられます。

まとめ|挨拶は準備を念入りに成功させよう

祝賀会の挨拶を成功させるには、構成や話し方の工夫だけでなく、立場ごとの役割や場にふさわしいマナーを意識することが大切です。敬語や所作の細部にまで気を配り、十分に準備を重ねれば、聞き手の心に残るスピーチができるでしょう。

今回ご紹介したコツや例文を参考に、原稿づくりからリハーサルまで計画的に取り組めば、本番でも落ち着いて自信を持って挨拶できます。

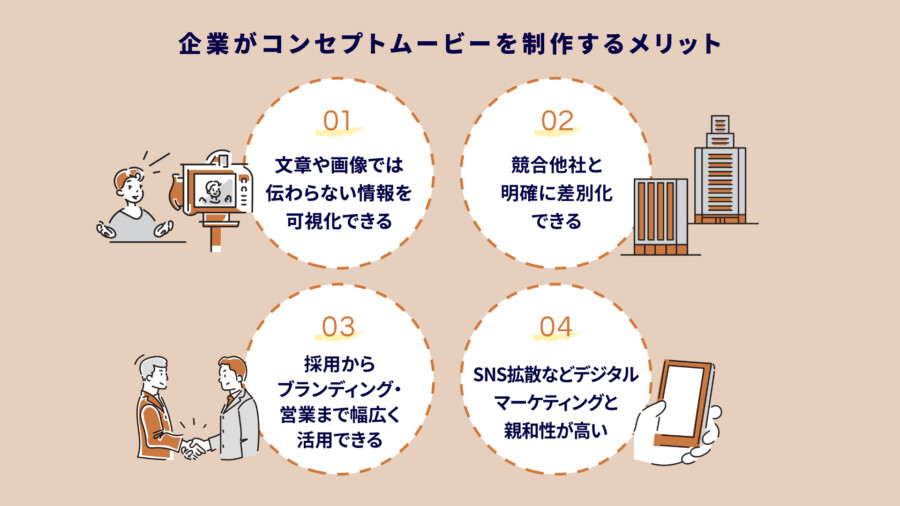

また、Cultiveでは祝賀会をはじめ、全社総会や表彰式などの社内イベント、エンゲージメント向上につながる文化醸成施策を幅広くサポートしています。企画からデザイン・映像制作、当日の運営までフルサポートで伴走し、企業文化の定着と成長につながる体験を提供します。

「会社や仲間を誇りに思えるイベントにしたい」

「理念を自然に共有できる場をつくりたい」

このようにお考えの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。Cultiveが、御社の文化醸成パートナーとして共に歩みます。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)