インターナルブランディングとは

インターナルブランディングとは、社員に企業の理念やビジョン、ブランド価値を深く浸透させる社内向けのブランディング活動です。

単なる情報共有にとどまらず、社員の共感と納得を得ることでロイヤルティを高め、行動や判断がブランドと一貫する状態を目指します。

こうして社員がブランドの体現者となることで、対外的な企業イメージの向上にもつながります。加えて、離職率の低下やモチベーションの向上、組織全体の力を高めるといった効果も期待できます。

価値観の多様化が進む現代においては、共通の軸を持つ組織づくりが一層重要です。人的資本経営の観点からも、インターナルブランディングへの注目が高まっています。

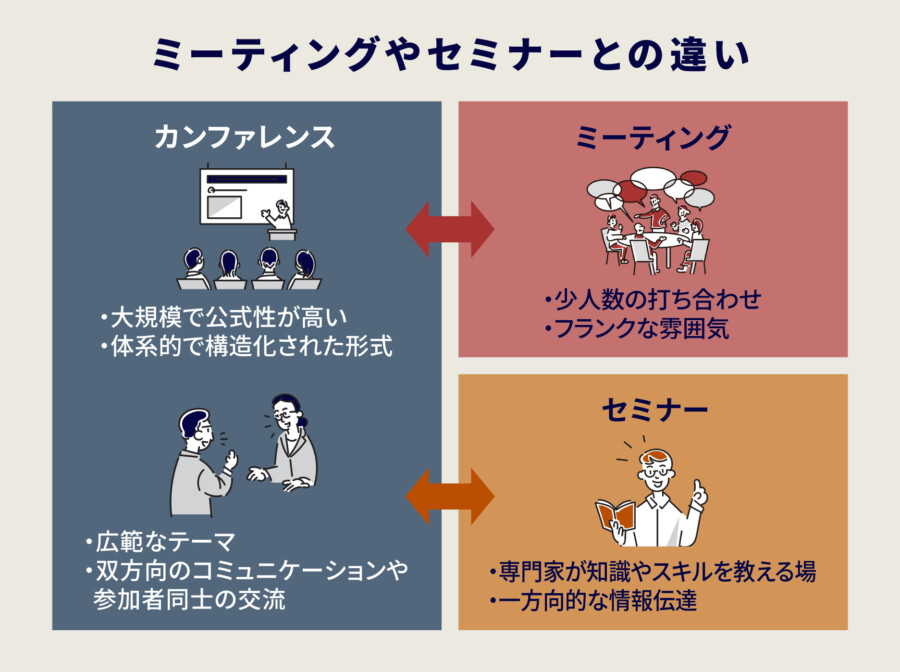

インターナルブランディングとエクスターナルブランディングの違い

インターナルブランディングは、「社員」を対象に企業理念やブランド価値を浸透させ、それを日々の行動へ反映させる取り組みです。

一方、エクスターナルブランディングは「顧客や社会」など社外に向けて、企業の魅力や価値を発信していきます。

インターナルブランディングの目的は、社員のロイヤリティを高め、組織力を強化することにあります。具体的な施策には研修や社内報、バリュー共有会などが含まれます。

これに対しエクスターナルブランディングは、企業の認知度を広げ顧客との関係を深めることが狙いで、広告やSNS運用、広報活動が中心となります。

両者は別々の活動に思えますが、社員がブランドを深く理解し、日常業務の中で自然に体現することで、社外への発信にも一貫性が生まれます。

結果として企業全体の信頼性向上にも結びつくため、インターナルとエクスターナルは相互に連携させることが重要です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

インターナルブランディングとインターナルマーケティングの違い

インターナルブランディングは、企業理念やブランド価値を社員に浸透させ、それを行動として体現させることを目的とした取り組みです。

一方、インターナルマーケティングは社員を「社内の顧客」と捉え、サービス精神やモチベーションを高めてCS(顧客満足度)の向上につなげる活動です。

インターナルブランディングでは、理念研修や行動指針の共有などが中心となり、KPI(重要業績評価指標)としては理念浸透度やブランド理解度などを設定します。対してインターナルマーケティングでは、ES調査(従業員満足度調査)や業務改善施策などが用いられ、成果指標としてCS向上が設定されます。

近年は、ブランド構築とマーケティング活動を分断せず、社員体験(EX)から顧客体験(CX)へつなげる統合的な視点が重視されるようになっています。

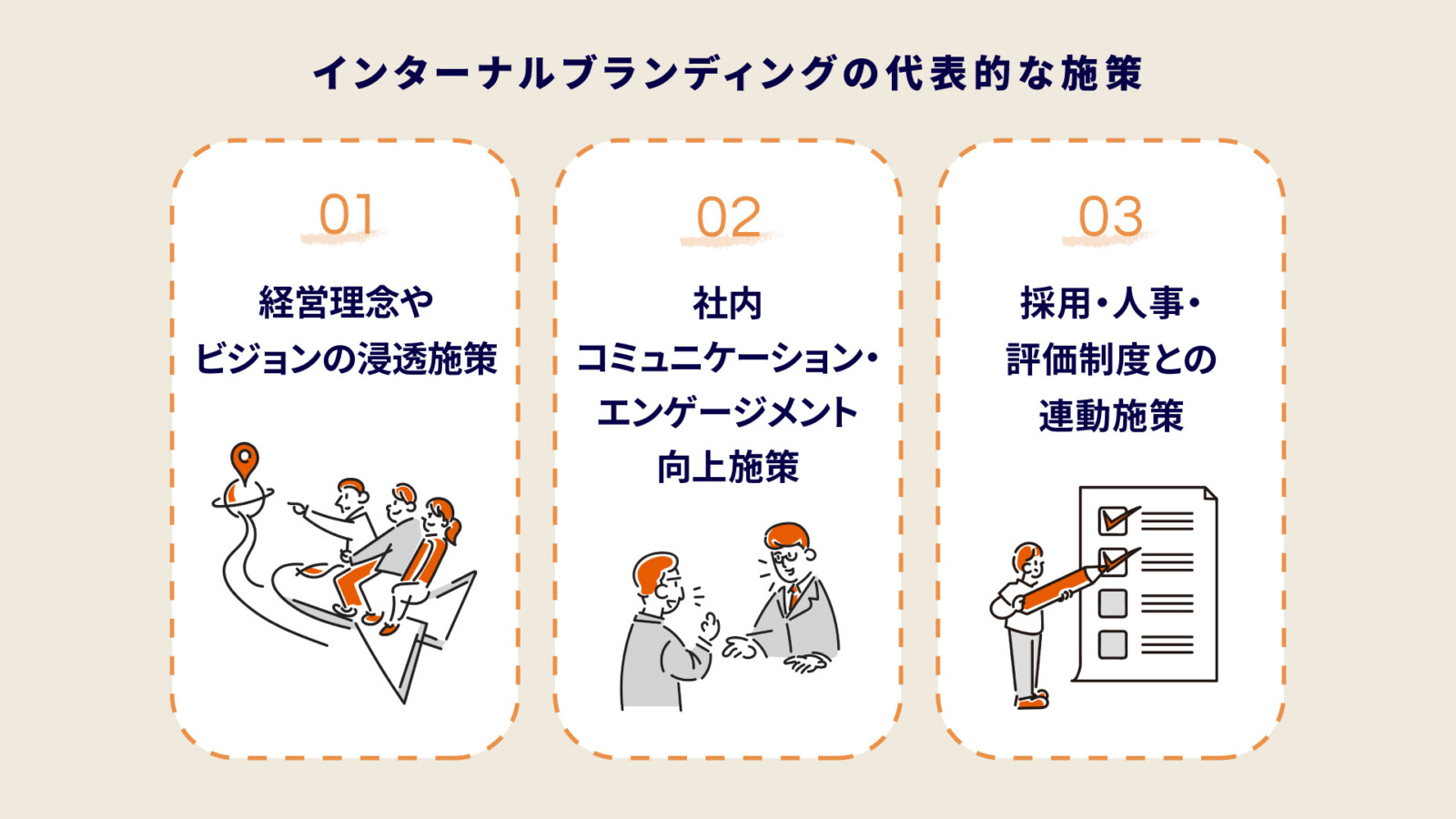

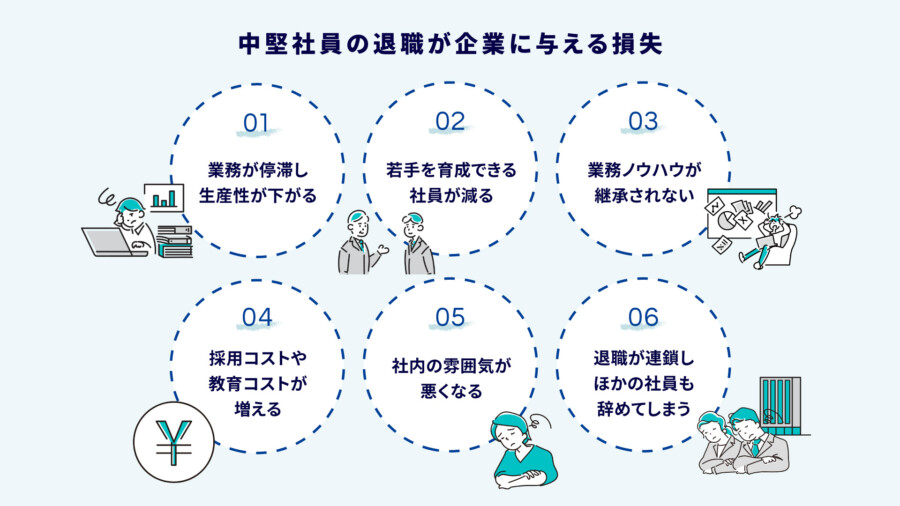

インターナルブランディングの代表的な施策

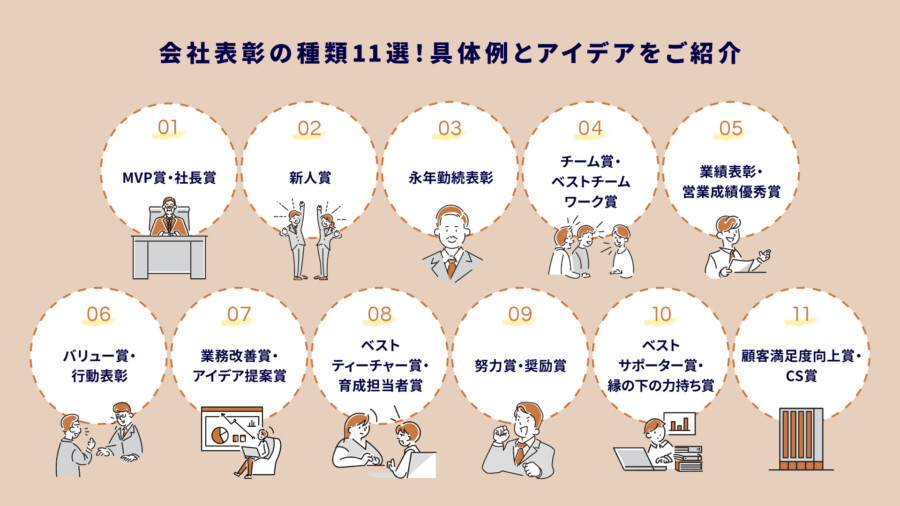

インターナルブランディングの具体的な施策は、部署や企業規模などによって異なりますが、代表的な3つの切り口があります。

- 経営理念やビジョンの浸透施策

- 社内コミュニケーション・エンゲージメント向上施策

- 採用・人事・評価制度との連動施策

それぞれ解説します。

経営理念やビジョンの浸透施策

経営理念やビジョンの浸透は、インターナルブランディングにおいて最も重要な土台です。

たとえばJALでは「JALフィロソフィ」と呼ばれる独自の理念を全社員で共有し、朝礼やミーティングで日常的に振り返る文化を定着させています。

こうした施策には、社内報でのストーリー紹介やスローガンの掲示、経営者からの定期的なメッセージ発信などが活用されます。

大切なのは、一方的な押しつけで終わらせず、社員自身が意味を考え、語れる状態にすることです。

意見交換の場を設けるなど、双方向性を持たせることで理念が行動に結びつき、形骸化を防ぐことができます。

社内コミュニケーション・エンゲージメント向上施策

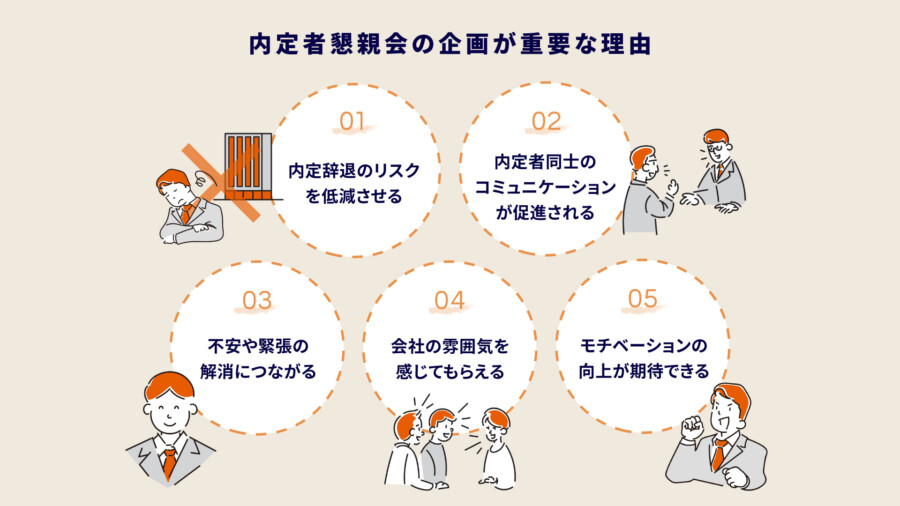

社内コミュニケーションやエンゲージメントの向上は、インターナルブランディングを支える重要な要素です。

社員同士のつながりや、部署間・上司部下の円滑な対話を促すことで、心理的安全性や組織の一体感が生まれます。

具体的な施策としては、日常のやりとりを促進する社内SNSや、上司と部下が定期的に対話する1on1ミーティング、若手社員が先輩社員の業務を学ぶシャドーイング、同僚同士で感謝を伝え合うピアボーナス制度、全社的な社内イベントなどがあります。

こうした取り組みによりチーム力が強化され、理念やビジョンの共有も自然と深まっていきます。

形式にとらわれず、継続的に対話の場を設けることが成功の鍵です。

採用・人事・評価制度との連動施策

インターナルブランディングを採用・人事・評価制度と連動させることは、理念や行動指針を「絵に描いた餅」に終わらせないために重要です。

たとえば、理念に基づく評価項目やバリュー評価制度を導入することで、行動と理念の一致が報酬や昇進に反映され、社員のモチベーション向上にもつながります。

サイボウズでは、「理想のチームワークを追求する」という企業理念に基づき、人事評価において成果だけでなく価値観への共感度や日々の行動姿勢も重視しています。

このような制度設計により、社員は会社の方向性を自分ごととして捉えやすくなり、採用時のミスマッチ防止や、定着率・エンゲージメントの向上にもつながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

インターナルブランディングに期待される効果とメリット

インターナルブランディングは抽象的な取り組みに見えますが、多岐にわたる効果を生み出します。

ここでは、具体的にどのようなメリットが得られるのかを紹介します。

- 企業運営における安定性確保を目指せる

- 社員の企業への理解を深められる

- 社員同士のコミュニケーションを円滑化できる

- 顧客ロイヤリティや企業価値を高められる

詳しく見ていきましょう。

企業運営における安定性確保を目指せる

インターナルブランディングによって企業のビジョンや価値観が社員にしっかりと浸透すると、経営層と現場の間で考え方のズレが起こりにくくなります。

組織としての方向性が明確になることで、何かトラブルが起きたときにも迷わずに判断できるなど、経営の軸がぶれにくくなるのが大きなメリットです。

また、会社の考え方に共感して働く社員が増えることで人材の流出を防ぎやすくなり、安定した組織運営にもつながります。共通の価値観をもつ社員が協力し合う体制が整えば、リスクに強く企業文化が根づいたチームも育ちやすくなります。

たとえば、ユニクロ(ファーストリテイリング)では「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」というビジョンが全社員に共有され、世界展開の中でも一貫した企業姿勢を保っています。

社員の企業への理解を深められる

インターナルブランディングが進むと、企業理念やビジョン、ブランドの考え方が現場レベルまで浸透し、社員の「企業の取り組みに対する納得度」が高まります。

この納得感により、業務は単なる作業ではなく、「会社の想い」や「社会への価値提供」につながっていると実感しながら取り組む姿勢が醸成されます。その結果、エンゲージメントや業務意欲の向上にもつながります。

たとえばサイボウズでは、理念を軸に全社員が価値観を共有するための研修や対話の場を定期的に実施しています。

ユニクロ(ファーストリテイリング)は経営理念「FAST RETAILING WAY」に基づき、新入社員研修や社内教育機関を通じて理念の浸透を図っています。

こうした施策を通じて、社員の行動や判断の背景に企業の想いが自然と根づき、組織全体の一体感と推進力が高まっていきます。

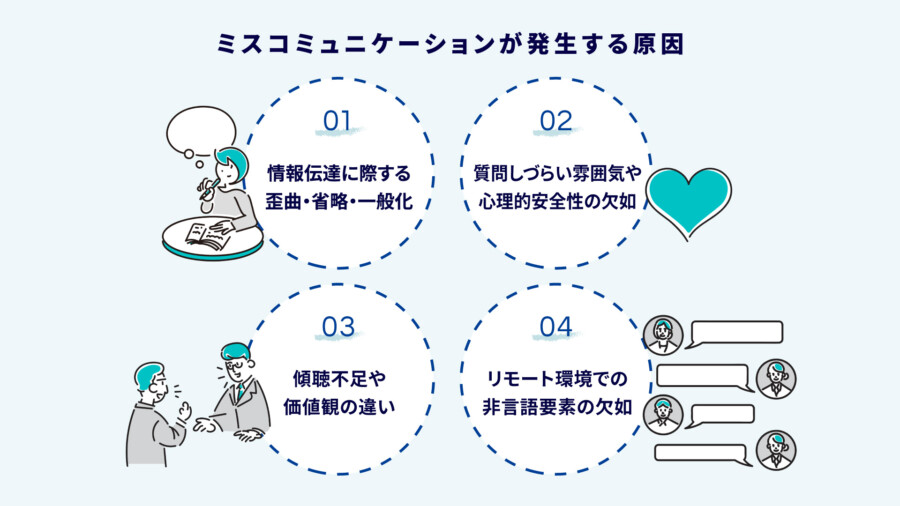

社員同士のコミュニケーションを円滑化できる

インターナルブランディングで共通の価値観や行動指針が浸透すると、社員同士で「どう行動すべきか」の基準が共有されます。

これにより、認識のズレや価値観の違いから生じる摩擦や誤解が減り、チーム内はもちろん、部署間やプロジェクト横断での協働もスムーズになります。

こうした文化を支えるために、社内SNSでの情報共有や朝礼、バリュー共有会などの機会を設ける企業も増えています。

サイボウズでは、「理想のチームワークを追求する」という理念をもとに、社内SNS(kintone、Garoonなど)での情報共有を推奨しています。

組織としての一体感が育まれることで、仕事の進めやすさや働きやすさにもつながっていきます。

社員の働き方の多様化を期待できる

インターナルブランディングが進むと、企業のビジョンや価値観という「共通の軸」を全社員で共有しつつ、個々の裁量や多様な働き方を柔軟に受け入れやすくなります。

「何を目指すか」が明確になれば、その中で「どう働くか」は社員に委ねられ、リモートワークや副業、多様な評価制度なども導入しやすくなります。

日立製作所では、多様な働き方を推進し、共通理念を軸に柔軟な制度を整えています。フレックスタイム制や在宅勤務、副業解禁などを通じ、社員がライフステージや状況に合わせて自律的に働ける環境を実現しています。

こうした基盤は変化に強い組織風土を育むだけでなく、DEI(ダイバーシティ=多様性、エクイティ=公平性、インクルージョン=包摂)の推進とも高い親和性を持ちます。

結果として、異なる価値観やキャリア観を持つ人材が互いの強みを生かし合い、活躍できる組織の実現につながっています。

顧客ロイヤリティや企業価値を高められる

インターナルブランディングが進むことで、社員一人ひとりが企業理念や価値観を自然と体現できるようになります。

その姿勢は社外にもにじみ出し、長期的にはアウターブランディング(社外を対象にブランド価値を発信し、共感や支持を得る活動)と同様の効果を生み出します。

たとえば、店舗スタッフの丁寧な対応や営業担当者の誠実な対応から企業の想いが伝わると、顧客の満足度やロイヤリティは自然と高まります。こうした社員の行動は、ブランドの世界観やビジョンが社内で共有されているからこそ実現できるものです。

社員全員が「ブランドの伝道師」として信頼と共感を広げていくことが、企業価値の向上にも直結していくのです。

インターナルブランディングの注意点とデメリット

インターナルブランディングを成功させるには、次のような注意点と対処法をあらかじめ理解しておくことが重要です。

- 目に見える効果が出るまで時間がかかる

- 形式だけのブランディングで実務での変化がない恐れがある

それぞれ解説します。

目に見える効果が出るまで時間がかかる

インターナルブランディングは、売上や顧客数といった短期的な成果には直結しにくく、むしろ「理念の浸透度」や「社員エンゲージメント」など、数値化しにくい指標に成果が表れやすいことが特徴です。

そのため、経営層や現場から「効果が見えない」「意味があるのか」と疑問視され、途中で取り組みが止まってしまうケースもあります。これを防ぐには、中間指標を明確に設定することが有効です。

たとえば、理念理解度テストのスコア、社内サーベイでのポジティブ回答率、施策参加率といった数値をKPI(重要業績評価指標)として共有することで、進捗を可視化しやすくなります。

短期・中長期で見るべき指標を整理することが、継続的な取り組みの鍵となります。

形式だけのブランディングで実務での変化がない恐れがある

インターナルブランディングでは、「理念を掲げただけ」「ポスターや研修を実施しただけ」で満足してしまうケースが少なくありません。

こうした形式的な取り組みは現場の業務や社員の行動に変化をもたらさず、結果的に「また上が何か言っているだけ」と社員に受け取られ、信頼を損ねる恐れがあります。理念やビジョンが実務や評価制度に落とし込まれていなければ、現場の行動には結びつかないのです。

これを防ぐには、行動指針と人事評価の連携、理念に基づいたロールモデルの紹介など、社員が「体験」として理念を実感できる工夫が必要です。

言葉だけでなく、日々の業務に理念を織り込むことが、ブランディングを実効性のあるものにします。

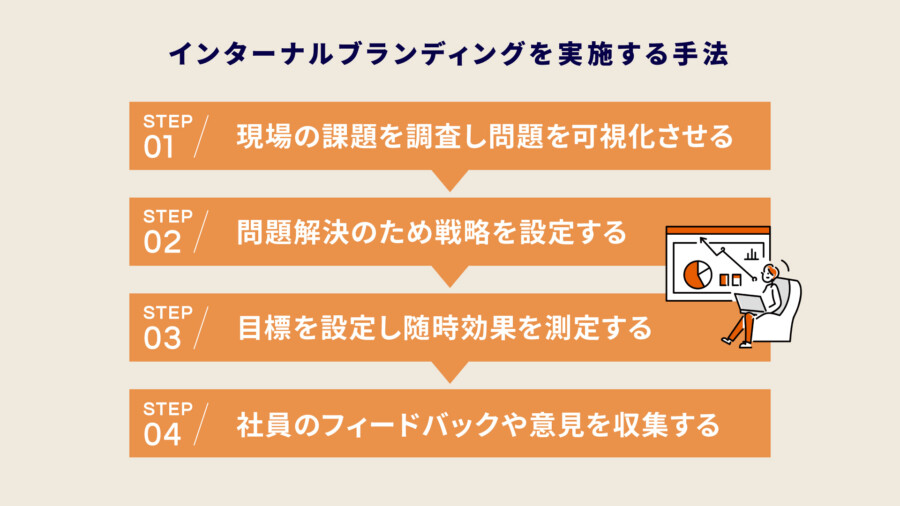

インターナルブランディングを実施する手法

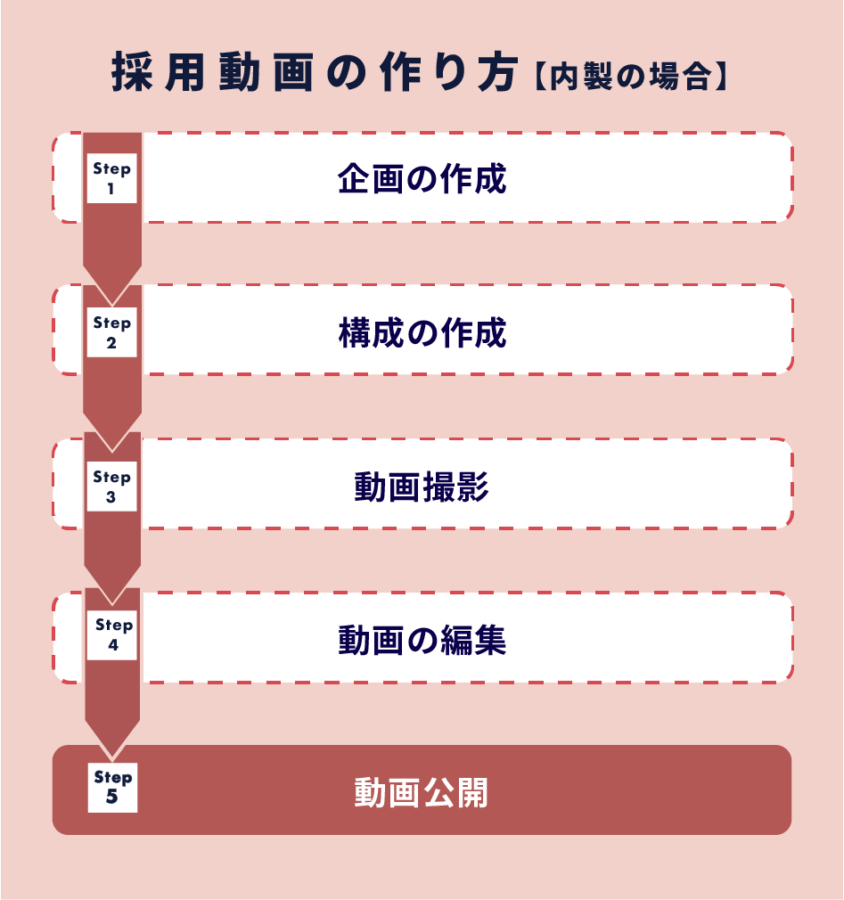

インターナルブランディングを効果的に進めるには、課題の把握から改善までを段階的に進めることが欠かせません。

一般的な4フェーズは次の通りです。

- 調査・分析|現場の課題を調べ、問題を可視化する

- 戦略設計|問題解決に向けた戦略を立てる

- 目標設定・実行|目標と指標を定め、施策を実行・測定する

- フィードバック・改善|社員の意見や結果をもとに改善する

各フェーズの流れを確認していきましょう。

調査・分析|現場の課題を調べ、問題を可視化する

インナーブランディングの第一歩は、現場にどのような認識ギャップや価値観のズレがあるかを正確に把握することです。社員アンケートや1on1面談、社内サーベイ、さらに退職理由の分析など、多角的な調査で現状を可視化します。

たとえば、企業のミッションを言えない、バリューへの関心が低い、日々の業務と理念が結びついていない ━━こうした社員が多い場合は、理念やビジョンが社内に十分浸透していないサインです。

こうした調査・分析は、表面的な満足度だけでなく、組織文化や価値観の共有度を測る指標にもなり、次の戦略設計の精度を高めます。

戦略設計|問題解決に向けた戦略を立てる

戦略設計は、調査・分析で可視化された課題を踏まえ、「どのような企業文化や行動を実現するか」を具体化するフェーズです。

たとえば、経営理念の再構築や社内の価値観整理、メッセージングの統一など、組織全体の方向性を定める取り組みが含まれます。

目的が“理念浸透”であれば、理念をどの接点(研修・社内報・評価制度など)で共有し、社員の日常業務や体験にどのように落とし込むかまで設計することが重要です。

この段階で戦略を明確にすることで、次の目標設定・実行フェーズにおいて施策の一貫性と効果測定の精度が高まり、さらにフィードバック・改善の仕組みが機能しやすくなります。

目標設計・実行|目標と指標を定め、施策を実行・測定する

戦略を実行に移す前には、明確な目標を設定し、プロセスと成果を可視化することが重要です。

KPI(重要業績評価指標)やKGI(最終的な成果目標)として、理念の認知度、施策の参加率、サーベイ結果の満足度、エンゲージメントスコア、離職率の推移などを設定することで、ブランディングの進捗を定量的に把握できます。

目標を設定したら、研修・ワークショップ・社内広報・社内イベントなどの施策を計画的に実行し、その都度効果を測定します。数値は一度きりでなく定期的に確認し、浸透度の変化を捉えることが重要です。

特に「ブランドが文化として社内に根づいているか」は、短期では判断できないため、中長期的な視点での評価が欠かせません。こうした継続的な評価が、次のフィードバックフェーズへの橋渡しとなります。

フィードバック・改善|社員の意見や結果をもとに改善する

インターナルブランディングの最終フェーズでは、“受け手”である社員の声を継続的に収集・反映することが欠かせません。一方通行の発信や経営層からの指示だけで進める上意下達型の施策は、形骸化しやすく現場との乖離を招きます。

定期的な社員アンケートや対話会、Slackでの匿名意見箱、ピアレビュー(同僚同士による相互チェック)の導入など、意見を吸い上げる仕組みを整えることで、社員の主体性や共感を高められます。

ユニリーバでは、社員の声を起点に柔軟で働きやすい労働制度を整え、その成果が継続的に評価されています。こうしたフィードバックの活用は、ブランドが現場に根づくための重要なステップです。

【事例紹介】インターナルブランディングの成功企業43選

インターナルブランディングに成功した企業の事例からは、具体的な取り組みや効果をよりリアルにイメージできます。

ここでは、実践的な施策で成果を上げた4社の事例を紹介します。

- 事例①スターバックス|社員を「パートナー」と呼ぶ文化醸成

- 事例②リッツ・カールトン|日々共有されるブランド体験

- 事例③日本航空(JAL)|理念の再構築による再生

- 事例④ライオン株式会社|定期的な社員アンケート調査を実施

それぞれ詳しく解説します。

事例①スターバックス|社員を「パートナー」と呼ぶ文化醸成

スターバックスでは、従業員を「社員」ではなく「パートナー」と呼び、上下関係を超えたフラットな関係性を重視しています。これは、ブランドの世界観を顧客に体現するためには、まず社内に共感と一体感を醸成する必要がある、という考えに基づいています。

その理念を日常業務に根付かせるため、同社はバリューに沿った表彰制度や研修プログラムを整備し、日々の業務の中でブランド理念を体感して行動に落とし込める仕組みを構築しました。

その結果、パートナーはブランドの担い手として誇りを持ち、高いサービス品質とエンゲージメントを維持しています。スターバックスのインターナルブランディングは、理念と行動・制度が結びついた好例として、多くの企業のモデルになっています。

【参考:スターバックス公式「About us」】

事例②リッツ・カールトン|日々共有されるブランド体験

リッツ・カールトンでは、世界中どの拠点でも一貫したホスピタリティを提供するため、社員全員にブランド理念を深く浸透させる必要がありました。

そこで導入されたのが、「クレド(信条)カード」や毎朝の「デイリーラインアップ(各部署で朝に行う短いミーティング)」です。これにより、社員がブランドの価値観を毎日意識しながら業務に取り組める体制を整えました。

さらに、社員一人ひとりに1,000ドルの裁量権を与えることで、自発的なサービス提供を可能にしています。こうした仕組みが、社員の創造力と当事者意識を引き出し、顧客に感動体験を届けています。

リッツカールトンは、社員一人ひとりが主体的にブランド価値を体現し続けることで知られ、インターナルブランディングの先進事例として高く評価されています。

【参考:ザ・リッツ・カールトンが卓越したカスタマーサービスを提供する方法 |スティーブン・ブランディーノ】

事例③日本航空(JAL)|理念の再構築による再生

2010年に経営破綻を経験した日本航空(JAL)は、再建に向けた信頼回復の鍵として「JALフィロソフィ」という新たな理念を制定しました。

背景には、経営層と現場の意識の乖離や、価値観の不一致がサービス品質の低下や組織の疲弊につながっているという課題がありました。

JALはこの理念を全社員に浸透させるべく、毎朝の朝礼や階層別研修を通じて「JALフィロソフィ」を繰り返し共有し、日々の業務に根づかせる文化を構築しました。

その結果、社員のエンゲージメントが高まり、離職率やCS(顧客満足)スコアが大きく改善しました。JALのインターナルブランディングは、理念の力で組織を再生させた象徴的な成功事例として広く知られています。

【参考:日本航空の復活(2010年):京セラの理念とアメーバ経営を移植する |注目の瞬間 |稲盛和夫アーカイブ |稲盛一夫の公式サイト】

事例④ライオン株式会社|定期的な社員アンケート調査を実施

ライオン株式会社では、企業理念の浸透を全社的に推進すると同時に、現場の声を継続的に把握する仕組みづくりにも力を注いでいます。

背景には、経営層と現場の間にある意識のギャップや、施策の浸透度を数値だけでは捉えにくいという課題がありました。

そこで同社は、年1回の社員アンケートを実施し、数値評価に加えて自由記述で本音の声も収集しています。経営層がその内容を直接確認し、施策へ反映できる体制を構築しました。

この仕組みにより、現場の課題を早期に可視化できるようになり、社員が安心して意見を伝えられる風土が整いました。こうした取り組みが評価され、働きがいのある企業ランキングで上位に位置する企業となっています。

【参考:企業情報 | ライオン株式会社】

企業成長を支えるインターナルブランディングならCultiveへ

インターナルブランディングは、企業の持続的成長や社員エンゲージメント向上に直結する重要な施策です。

ただし短期間では成果が見えにくく、形骸化のリスクもあるため、段階的かつ全社的な推進が不可欠です。

継続的な取り組みにより、社員の行動がブランド価値を体現し、社内外からの信頼構築につながります。

会社の理念や歴史を振り返りながら、ぜひ「うち“らしさ”」を武器にできるようなブランディング施策に挑戦してみてください。

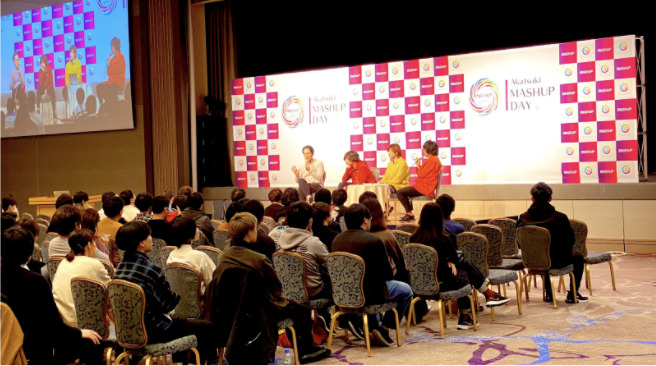

また、Cultiveでは、「心震える瞬間」を通して会社の想いがメンバーに浸透していくようなイベントや施策を幅広くご提案しています。

全社的なヒアリングやサーベイを通して組織の現状を把握し、メンバーと会社の想いが行き交うような文化づくりをサポートいたします。

メンバーのエンゲージメントや社内ブランディングに課題を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)