社内コンテストとは

社内コンテストとは、メンバーが自らのアイデアや能力を発表し、競い合う場です。

通常、特定のテーマや課題に基づき、個人またはチームで参加し、その成果や成果物を評価し合う形式が一般的です。ビジネスアイデアや業務改善案、プロダクト提案、さらにはチーム対抗戦など、さまざまな形態で実施されます。

社内コンテストの特徴は、アイデアの斬新さや実行力をメンバー同士が競い合うことで、自然に革新や新しい発想が生まれる点です。

MVP表彰や提案制度と異なり、社内コンテストは特定の「コンテスト形式」で、メンバーが積極的に挑戦する機会を提供する点に特色があります。

表彰や報酬だけでなく、モチベーションやチームワークを高める効果も期待できる制度です。

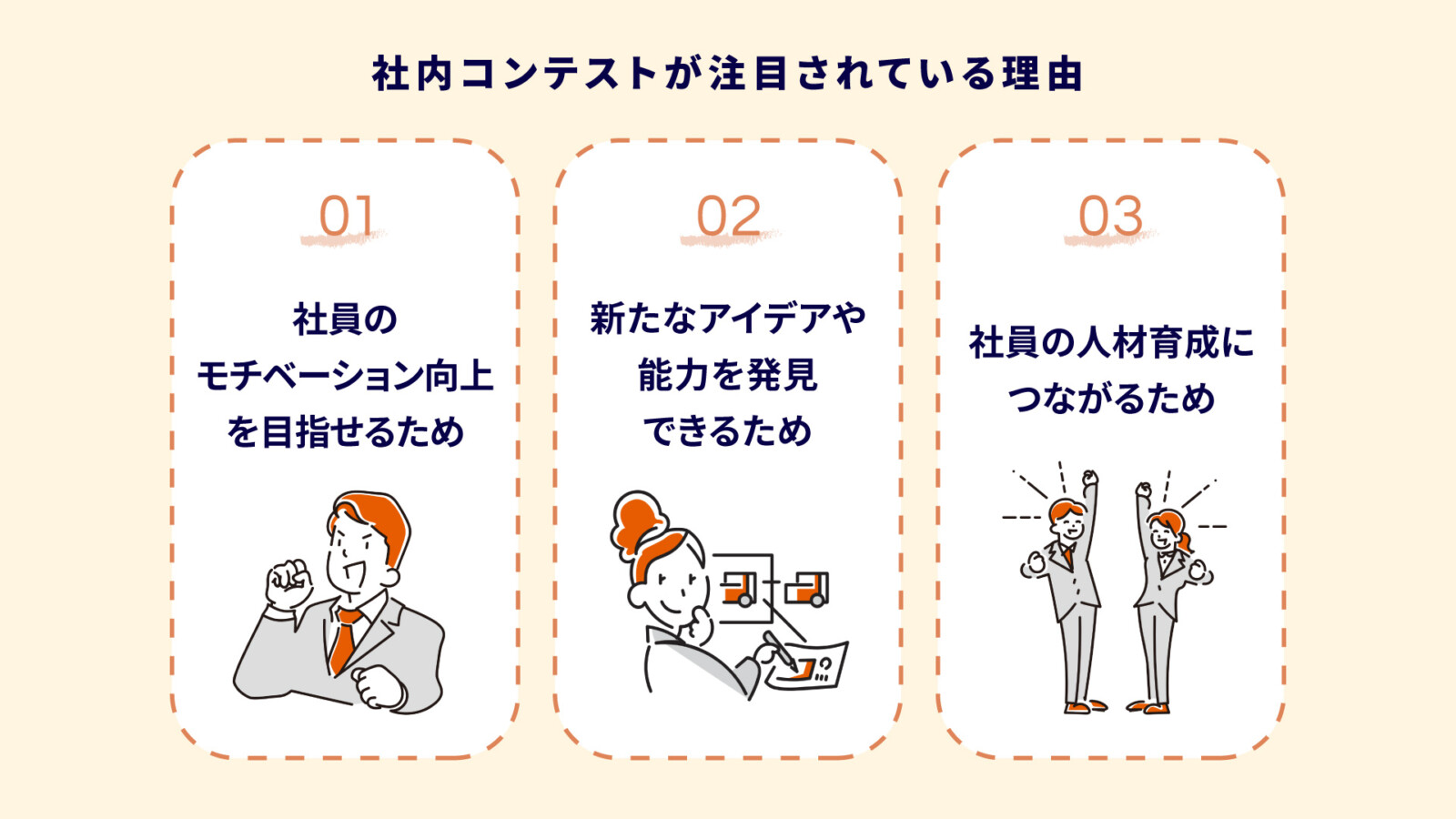

社内コンテストが注目されている理由

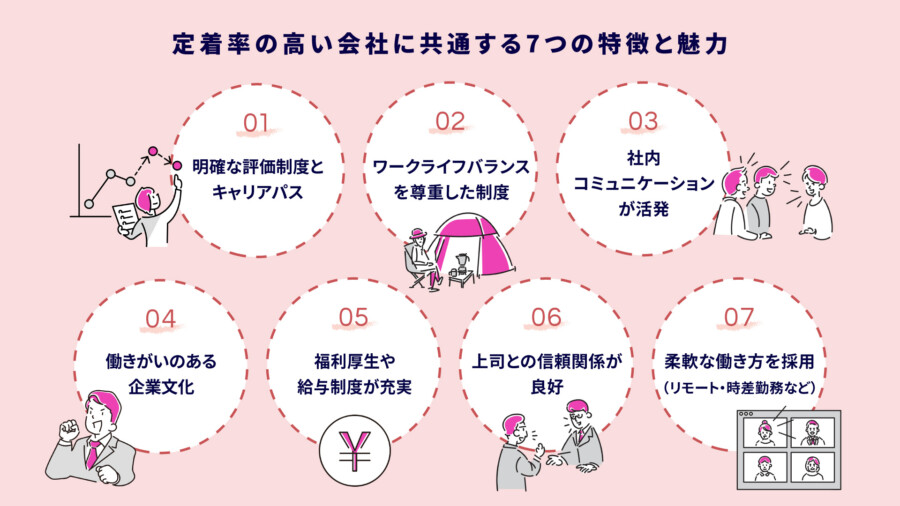

人材の定着やメンバーのエンゲージメントの向上、さらに企業風土の改善など、時代や価値観の変化によってさまざまな課題に直面している企業が増えています。

こうした課題を解決する施策のひとつとして、社内コンテストが注目を集めています。

メンバー一人ひとりが自己のアイデアやスキルを活かす機会を得ることで、これらの課題に対する効果的なアプローチが可能になるからです。

ここでは、社内コンテストが注目されている代表的な理由をいくつかご紹介します。

- 社員のモチベーション向上を目指せるため

- 新たなアイデアや能力を発見できるため

- 社員の人材育成につながるため

ひとつずつ順番に見ていきましょう。

社員のモチベーション向上を目指せるため

社内コンテストを導入するメリットの一つは、メンバーが自らの努力や成果を評価される機会を得ることです。評価される機会はメンバーの「やりがい」や「自己肯定感」にもつながりやすくなります。この「やりがい」や「自己肯定感」の向上は、仕事に対するモチベーションを大いに刺激し、個々の業務への取り組み方にも良い影響を与えることが期待されます。

また、社内コンテストではメンバーが自分のアイデアや意見を発表できるため、「自分の声が届いている」と感じられる心理効果があります。メンバーが参加型の制度に積極的に関与することで、会社全体のエンゲージメントも向上します。エンゲージメントが高い企業は、メンバーが自分の役割や目標に対してより強い関心を持ち、組織への忠誠心が高まるでしょう。これにより、離職率の低下にもつながると考えられます。実際に、エンゲージメントが高い企業は、離職率が低い傾向にあるという調査結果も出ており、社内コンテストがその一因となる可能性があります。

メンバー一人ひとりが認められる場を提供することで、仕事への満足度が向上し、組織全体のパフォーマンスを底上げすることができるでしょう。

新たなアイデアや能力を発見できるため

社内コンテストの大きな魅力は、日常業務では見えにくいメンバーの「創造性」や「独自視点」を発掘できる点です。普段の業務に埋もれているアイデアや解決策が、自由に発表できる場を提供することで浮き彫りになり、革新的な発想が生まれることがあります。

経営側にとって、社内コンテストは新規事業の立ち上げや業務改善に向けた革新的なアイデアを見つける貴重な機会です。メンバーが持つ独自の視点や問題解決のアプローチが、企業の成長に直接貢献する可能性を秘めています。

実際に、ある企業では社内コンテストを通じて新商品が生まれ、その後の市場投入に成功しました。このように、社内コンテストは単なる競争の場にとどまらず、企業にとって新たな価値を生み出す源泉となります。

社員の人材育成につながるため

社内コンテストは、メンバーが「自ら考える→発表する→フィードバックを受ける」という一連のプロセスを通じて成長できる場です。このプロセスは、メンバーの自己成長を促し、育成にも非常に効果的です。特に、若手や異動者にとっては、自己のアイデアを形にすることで、成長と課題を実感しやすい機会となります。また、普段の業務では得られない経験を積むことができ、挑戦しやすい環境でもあります。

社内コンテストを通じて、メンバーはロジカルシンキングやプレゼンテーション力、さらには当事者意識など、さまざまなスキルを育むことができます。アイデアを論理的に整理して伝える力や、自分の意見を他者にわかりやすく伝える力が養われるため、今後の業務においても大いに役立つスキルを身につけることができるでしょう。こうしたスキルは、メンバーの成長を加速させ、企業全体のパフォーマンス向上にも寄与します。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

社内コンテストの種類と活用シーン

社内コンテストは、その目的やターゲット層に応じてさまざまな形式で実施されています。

企業は自社のニーズに合わせて適切な形式を選び、モチベーション向上や業務改善に役立てることができます。

以下に、代表的な社内コンテストの種類を紹介します。

- 新規事業・サービス創出系

- 業務改善・課題解決アイデア系

- チーム対抗・エンゲージメント向上系

- 新人・若手向けの育成コンテスト系

ひとつずつ順番に解説いたします。

新規事業・サービス創出系

新規事業・サービス創出系の社内コンテストは、メンバーの自由な発想から「新商品」「新サービス」「新規事業」などを生み出すことを目的としています。特に、ベンチャー志向の企業や社内起業・イントレプレナー制度と相性が良く、自らのアイデアを提案し、事業化に向けたプロセスを経験できる場として効果的です。

この形式のコンテストは、メンバーの創造性を活性化させ、ボトムアップ型の改革を促進します。また、DX推進にも寄与し、企業のイノベーション文化を強化することが期待されます。メンバーにとっては、自分のアイデアが新しい事業として実現する可能性があるという大きなモチベーションとなるでしょう。

成功事例としては、リクルートの「スタディサプリ」があります。スタディサプリは、リクルートの社内コンテスト「Ring」から生まれた新規事業であり、オンライン学習サービスとして多くの学生や社会人に利用されています。スタディサプリは、メンバーのアイデアが実際の事業として立ち上がり、社会に貢献する成功事例です。

業務改善・課題解決アイデア系

業務改善・課題解決アイデア系の社内コンテストは、日々の業務や現場で感じる課題に対して、メンバーが「コスト削減」「業務効率化」「社内制度改善」などの提案をおこなう形式です。メンバーが現場目線でアイデアを出し、経営層に直接届ける機会となり、全社的な業務改革へとつながる可能性があります。

このタイプは、特にメーカーやBtoB企業でよく見られ、評価基準として「実現性」「即効性」「コスト対効果」などが重視されます。提案されたアイデアが実際に実装されることで、業務の効率化やコスト削減が実現し、メンバーの当事者意識を育む効果も期待されます。

例えば、あるメーカーでは、業務フローの自動化案が実装され、大幅なコスト削減と業務効率化が実現しました。このような提案は、現場メンバーが日々の業務で感じた課題から生まれ、実行された結果、意識向上と組織全体の改善に寄与しました。

チーム対抗・エンゲージメント向上系

チーム対抗・エンゲージメント向上系の社内コンテストは、部署やチーム、支店単位で競い合う「団体戦」形式のコンテストです。主に、売上競争やプレゼン対決、ワークショップなどがおこなわれ、メンバー同士の競争を通じて、チームワークや協力関係を促します。

この形式の目的は、モチベーション向上や帰属意識の強化、さらには部門間の連携を促進することです。エンゲージメント施策として非常に効果的であり、メンバーが自分のチームに対して誇りを持ち、より積極的に業務に取り組むようになります。例えば、「運動会」や「アイデアバトル」、「ロゴ制作」など、カジュアルで楽しさを取り入れた形式も人気です。

得点制度や投票を取り入れた盛り上げ方にも工夫が求められます。例えば、参加者が自分の意見やアイデアを披露したあと、社内で投票をおこない、その結果が最終的な評価につながる仕組みが効果的です。このような取り組みは、メンバー同士の交流を深め、チームのエンゲージメントを一層強化します。

新人・若手向けの育成コンテスト系

新人や入社3年以内の若手を対象にした育成型コンテストは、若手メンバーの自走力やプレゼン力、発想力を鍛えるための効果的な手段です。この形式は、社内での認知度を上げ、OJTとは別の育成手段としても有効です。例えば、若手限定のビジネスプラン発表会や、若手主導のプロジェクト提案会などがおこなわれます。

さらに、先輩との混成チーム制を取り入れることで、異なる視点や経験を学びながら、チームワークの重要性も実感できます。これにより、若手は自己成長の機会を得ることができ、発表を通じて自信を深めることができるでしょう。

実際、若手からは「発表機会を通じて自分の考えをまとめる力がついた」「チームメンバーとの協力で新しいアイデアが生まれた」といった声が多く、成長を実感したと語られています。このようなコンテストは、若手のモチベーションを向上させ、企業全体の活性化にもつながります。

今日から始める!社内コンテスト導入のステップガイド

社内コンテストを導入することで、メンバーのモチベーション向上やイノベーションの促進が期待できますが、成功させるためには計画的な準備が重要です。ここでは、社内コンテストを導入するためのステップを紹介し、注意点や成功のヒントも合わせて解説します。

- ステップ1:目的・ゴールの明確化

- ステップ2:社内周知と参加促進

- ステップ3:運営設計と実施

- ステップ4:評価・表彰・振り返り

- ステップ5:成果の活用と制度化

これらのステップを踏むことで、社内コンテストの効果を最大化し、メンバーの積極的な参加を促進することができます。

ステップ1:目的・ゴールの明確化

社内コンテストを実施する際、最初に重要なのは「なぜ実施するのか?」という目的を明確にすることです。目的が不明確なまま進めると、思いどおりの成果が得られない可能性があります。そのため、まず目的を定め、メンバーにどのような行動を引き出したいのかをしっかりと考えることが必要です。

例えば、目的として「創造性の発揮」「エンゲージメント向上」「新規事業の創出」「人材育成」などがあります。これらの目的によって、コンテストのテーマや形式が決まります。また、ゴール設定にも注力しましょう。評価基準、実施期間、期待するアウトプットを明確にしておくことで、円滑に進行することができます。

さらに、社内関係者、特に人事部門やマネジメント層との連携も重要です。協力を得ることで、全社的にサポートが得られ、コンテストが円滑に進みます。目的とゴールがしっかりしていれば、参加者もより積極的に取り組むことができるでしょう。

ステップ2:社内周知と参加促進

社内コンテストを始める際、効果的な告知と「参加したくなる」仕掛けを作ることが重要です。告知手段としては、メール、社内報、全社会議、動画配信などが有効です。また、SlackやTeamsなどを活用することで、気軽に参加してもらえる環境を整えることができます。

参加促進には、参加しやすくなる工夫が必要です。「参加メリットの明示」や「上司からの推奨」、「過去事例の紹介」などがよいでしょう。さらに、景品は豪華すぎないものを選ぶことで、参加の敷居を低く保つことができます。

また、心理的なハードルを下げる仕組みも重要です。例えば、個人かチームの選択制にする、匿名での投稿を許可するなどの工夫で、気軽に参加しやすくなります。

ステップ3:運営設計と実施

社内コンテストの運営には、スケジュール、応募方法、審査体制、サポート体制を整えることが必要です。コンテストを「募集期間」「審査期間」「発表会」などのフェーズに分け、各段階で進行を把握できるようにしましょう。

応募方法は、エントリーシートのテンプレート化や、社内システムを活用した応募受付で運営側の負担を軽減できます。また、審査期間では評価基準を明確に設定し、公平な審査をおこないます。

さらに、中間チェックや進捗フォローを実施することで、参加者が途中で諦めにくく、最後まで参加しやすくなるでしょう。発表会では、参加者が成果を発表し、フィードバックを得ることで、成長を促すことができます。これにより、運営がスムーズに進み、コンテストの効果が最大化されます。

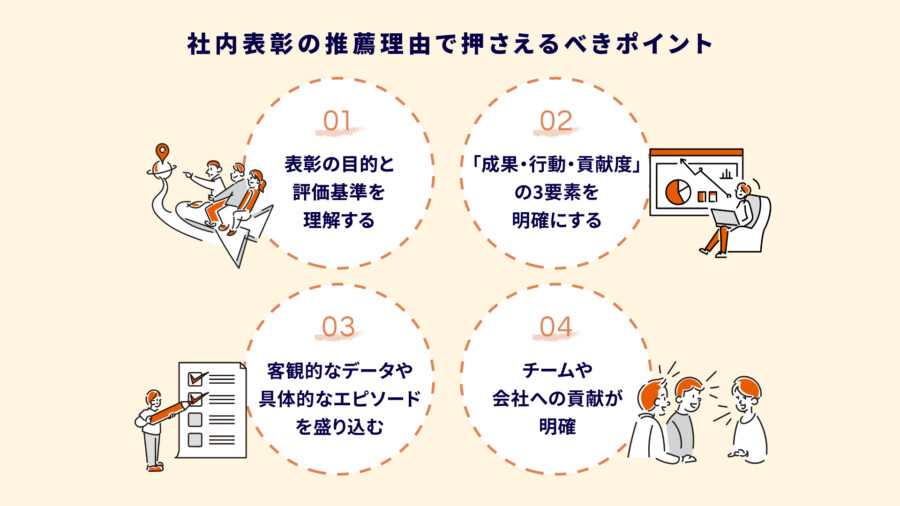

ステップ4:評価・表彰・振り返り

社内コンテストの審査においては、公平性と透明性を保つための仕組みが重要です。まず、評価基準を事前に公開し、参加者がどのようなポイントで評価されるかを理解できるようにします。複数の審査員を配置し、一次・二次審査をおこなうことで、公平な評価を実現できます。

表彰方法については、金銭的な報酬だけでなく、メンバーが自信を持てるような方法も検討しましょう。例えば、「社内での発信」や「役員からのメッセージ」、さらには「ロゴ化」や「事業化決定」といった形で、メンバーの貢献が認められることが重要です。

コンテスト終了後の振り返りも大切です。フィードバックを参加者に提供し、アンケートを通じて意見を収集することで、次回開催や制度化のための貴重な情報を得ることができます。また、運営メンバーが反省点を整理することで、次回の改善につながります。これにより、コンテストは継続的に進化し、より効果的な制度となっていくでしょう。

ステップ5:成果の活用と制度化

社内コンテストが“一過性のイベント”で終わらないようにするためには、コンテストの成果を実務にしっかりと接続させることが重要です。例えば、優れた提案を実装するためのプロジェクトとして進める、他部署へ展開する、または人事評価に反映させることで、メンバーの努力や成果を企業全体で活用できます。

成果の活用例としては、新規事業の立案につながったり、コンテストでのプロトタイプ開発が予算化され実際に製品化されるケースが挙げられます。また、社内広報を通じてコンテストの成果を継続的に発信することも、メンバーのモチベーション向上につながるでしょう。

さらに、社内コンテストを年1回の定例制度として制度化することには、育成や人材発掘、風土改革の効果があります。定期的におこなうことで、自らの成長を実感しやすくなり、組織全体の文化として定着します。このように、社内コンテストを継続的な制度にすることで、メンバーの成長と企業の発展を同時に実現できます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

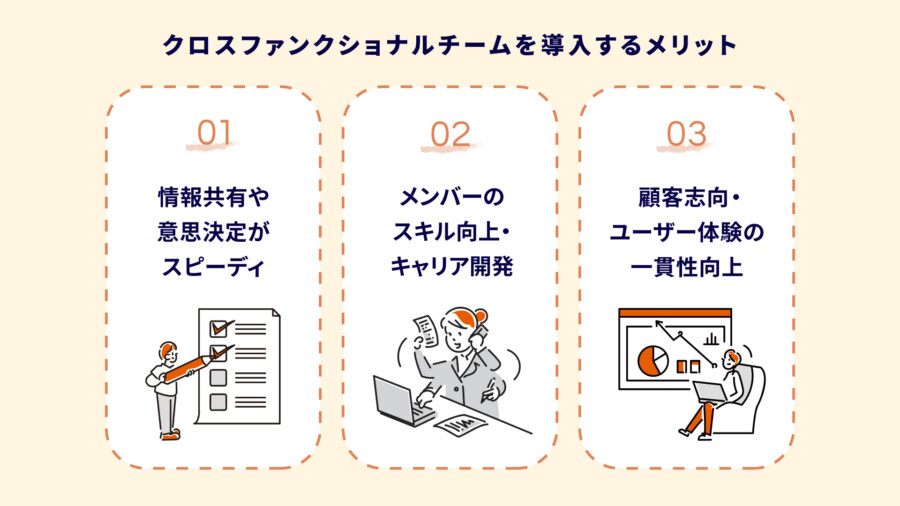

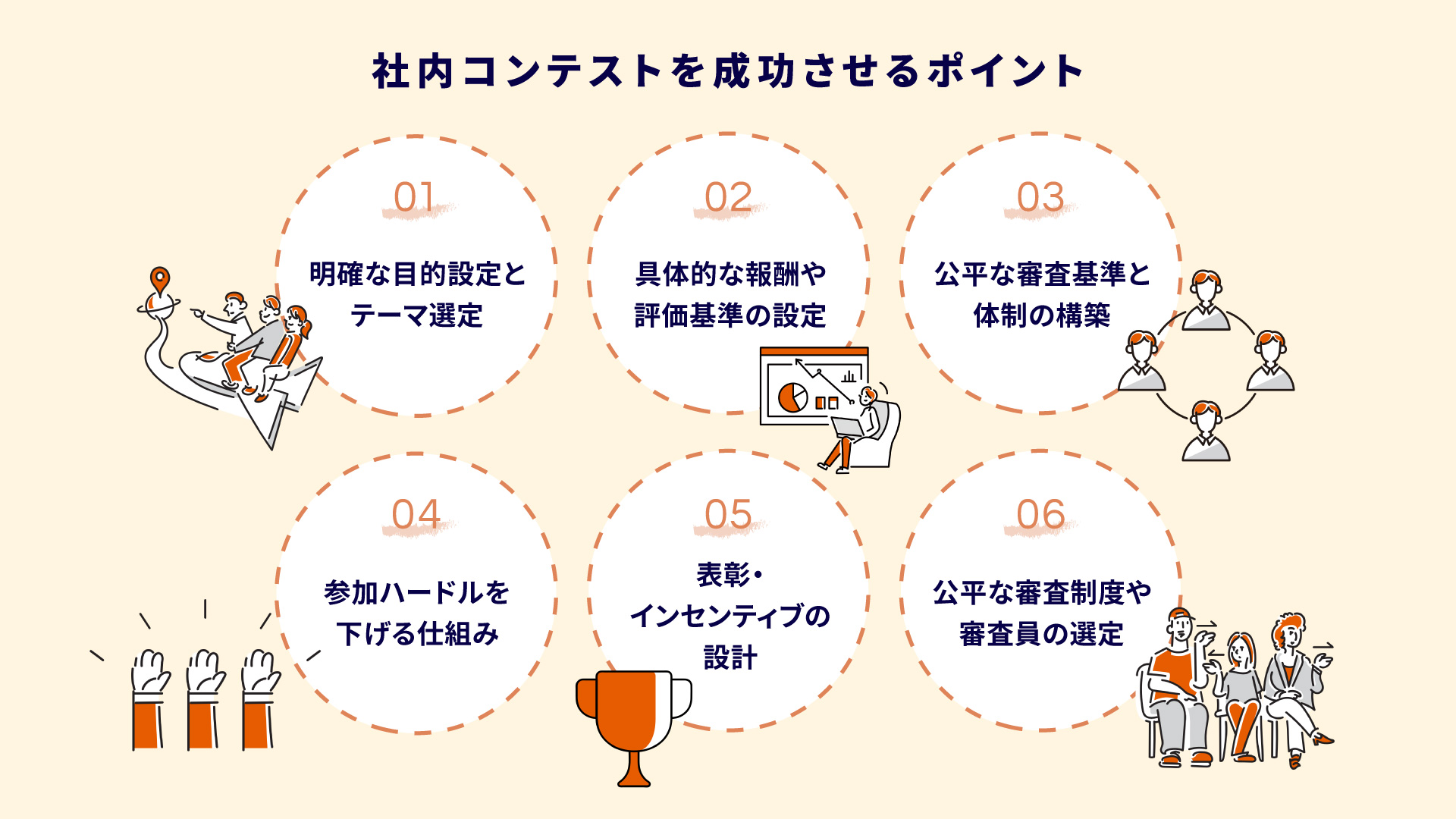

社内コンテストを成功させるポイント

社内コンテストを形だけで終わらせず、「参加者が主体的に取り組み、継続的に価値を生む制度」として成功させるためには、いくつかの重要な工夫や条件があります。以下のポイントを押さえておくことで、コンテストをより効果的に実施できます。

- 明確な目的設定とテーマ選定

- 具体的な報酬や評価基準の設定

- 公平な審査基準と体制の構築

- 参加ハードルを下げる仕組み

- 表彰・インセンティブの設計

- 公平な審査制度や審査員の選定

明確な目的設定とテーマ選定

社内コンテストを効果的に実施するためには、評価基準を明確に設定し、報酬を多様に設計することが不可欠です。評価基準が不明確だと、参加者は自分の提案がどのように評価されるのかが分からず、モチベーションが低下してしまいます。そのため、参加者が納得できる評価軸を事前に提示することが重要です。例えば、「独自性」「実現性」「影響力」などを評価基準に含めることで、提案がどれだけ革新的で、実現可能で、どれほどの影響を持つかを明確に伝えることができます。

また、報酬については、金銭的なものだけでなく、昇進加点や表彰、実装機会、役員への報告など多様な形で提供することが望ましいでしょう。金銭的報酬だけに頼るのではなく、メンバーが努力を認められ、実際に提案が実行される可能性があると感じることで、次回以降も積極的に参加したいと思わせることができます。これにより、コンテストは単なる一過性のイベントではなく、メンバーのモチベーション向上につながる重要な仕組みとなります。

公平な審査基準と体制の構築

社内コンテストを成功させるためには、公平性を担保することが不可欠です。不公平感が生まれると、参加者の信頼を一気に失い、コンテストの意義が薄れてしまいます。そのため、審査基準を明確にし、参加者全員が納得できる評価プロセスを構築することが重要です。

例えば、審査基準を事前に公開し、参加者にどのようなポイントで評価されるのかを明示することが効果的です。これにより、参加者は自分が評価される基準を理解し、納得したうえで提案に取り組むことができます。また、複数の審査員を設け、一次審査と二次審査を分けることで、評価の偏りを防ぎ、より公平な結果を得ることができます。

さらに、「立場や人間関係に左右されない」審査を実現するためには、匿名エントリー制度を導入することが有効です。これにより、審査員が提出者の顔や名前に影響されず、提案そのものに対して客観的な評価をおこなうことができます。また、点数配分の工夫をおこない、評価項目ごとに明確な配点を設定することで、各提案の強みを正確に評価できるようになります。

このように、公平な審査体制を整えることで、メンバーは自分の提案が公正に評価されると感じ、次回以降も積極的に参加する意欲が高まります。

参加ハードルを下げる仕組み

社内コンテストを成功させるためには、参加者が「忙しくて出られない」「ハードルが高そう」と感じないように、心理的・物理的な障壁を取り除く工夫が重要です。参加しやすい環境を提供することで、より多くのメンバーが気軽に参加でき、コンテストが活性化します。

例えば、個人参加でもチーム参加でもOKという選択肢を提供することが効果的です。これにより、忙しい人や他の業務に追われている人でも、自分のペースで参加できるようになります。また、エントリーシートをテンプレート化することで、書くべき内容を明確にし、応募のハードルを下げることができます。提案内容を1枚にまとめるというシンプルなルールにすれば、時間がなくても短時間で提案できるようになるでしょう。

さらに、過去の資料や既存のデータを引用できるようにすることで、アイデアを練る時間や労力を減らせます。特に、初参加の若手や兼務者に配慮した仕組みを取り入れることで、参加率を高めることができます。これらの工夫を通じて、メンバーは参加しやすくなり、より多くの意見やアイデアが集まり、コンテストの成果がより充実したものとなるでしょう。

表彰・インセンティブの設計

社内コンテストにおける表彰の形式は、参加者のモチベーションに大きな影響を与えます。表彰の方法としては、社内報での掲載、全社集会での表彰、賞金、社長からのコメントなどがありますが、これらの形式をうまく組み合わせることで、メンバーのやる気を引き出し、コンテストへの積極的な参加を促進できます。

特に大切なのは、「実利的」と「名誉的」の両面をバランス良く取り入れることです。実利的な報酬(例:賞金や実装機会)は、成果を重視するメンバーにとって非常に魅力的です。一方で、名誉的な報酬(例:社長のコメントや全社集会での表彰)は、誇りや達成感を高め、次の挑戦への意欲を促します。このバランスを取ることで、参加者全員が満足し、モチベーションを維持しやすくなります。

また、入賞しなかったメンバーにもフィードバックやサンクスの機会を提供することが大切です。改善点や感謝の言葉を伝えることで、次回に向けた意欲を引き出し、参加促進につながります。このように、表彰とインセンティブの設計は、メンバーの成長を促し、コンテストの継続的な成功を支える要素となります。

公平な審査制度や審査員の選定

社内コンテストの審査員の適切な選定は、審査の信頼性を確保するために非常に重要です。不適切な審査員選定やバイアスがかかると、参加者が不公平感を抱き、コンテスト自体の信頼性が損なわれてしまいます。したがって、審査員を慎重に選び、公平な審査基準を守ることが必須です。

審査員構成の一例として、上司や部長クラス、他部署の代表者、外部アドバイザー、過去の受賞者などを挙げることができます。これにより、業務に精通した視点や異なる部署の視点、外部の専門家の意見を取り入れることができ、多角的で公平な審査がおこなえます。評価軸に照らして適切な審査員を選定することが重要です。例えば、アイデアの独自性を評価するには、創造的な発想が得意な審査員をアサインするなど、各審査員が持つ強みを活かした配置が求められます。

さらに、審査員が公平かつ効果的に評価できるよう、審査前にブリーフィングをおこなうことも重要です。ブリーフィングで評価基準を再確認し、審査の方向性を共有することで、審査員全員が統一した基準で評価をおこなうことができます。

組織を強くする表彰式ならCultiveへ!

社内コンテストは、メンバーのモチベーションや創造性を引き出し、企業全体の成長につながります。

社内コンテストを定期的に実施することで、メンバーのアイデアを具体化し、業務改善や新規事業創出にもつながる効果を得られるでしょう。

企業文化の醸成と成長を促進し、組織全体を活性化させるためには、社内コンテストが鍵となります。

メンバーの創造力や企画力にスポットライトを当てるコンテスト開催を目指してチャレンジしてみましょう!

また、Cultiveでは、全社表彰式などの社内イベントを数多くサポートしております。

普段は目に見えづらい会社の“らしさ”を抽出し、分かち合えるストーリーに変え、「心震える感動」を共有して一体感を持てるイベントをご提案します。

イベントに必要な映像/デザイン/舞台演出/当日運営までをワンストップでおこなうことで、ストーリーに根差した時間をお届けします。

「優れた取り組みを共有して行動モデルとしたい」「理念を分かち合ってエンゲージメントを高めたい」

そのような課題に取り組まれている方はぜひお気軽にご相談ください。。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)