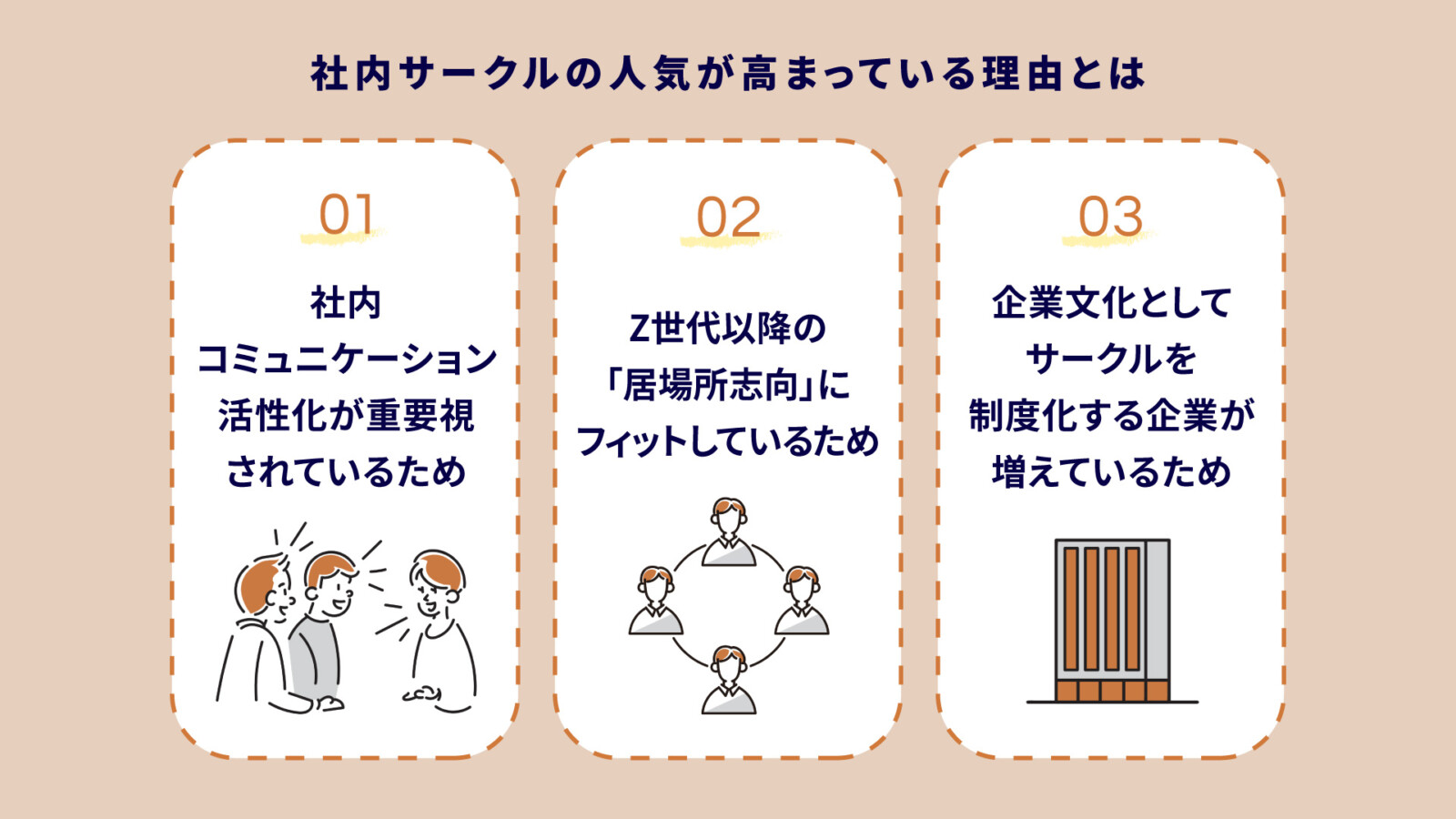

社内サークルの人気が高まっている理由とは

社内サークルの人気が高まっている背景には、現代の働き方や社員ニーズの変化があります。

単なるレクリエーションではなく、組織力強化や企業文化づくりに直結する施策として、多くの企業が注目しています。主な理由は以下のとおりです。

- 社内コミュニケーション活性化が重要視されているため

- Z世代以降の「居場所志向」にフィットしているため

- 企業文化としてサークルを制度化する企業が増えているため

社内コミュニケーション活性化が重要視されているため

近年、リモートワークの常態化や部門間の分断によって、社内の交流が希薄になりつつあります。特に、部署を越えた関係性を築く機会が少ない環境では、ちょっとした相談や雑談さえも難しくなりがちです。こうした背景から、業務外での自然な接点をつくる手段として、社内サークルに注目が集まっています。

サークル活動は、役職や所属に関係なく、社員同士が“人”としてつながる貴重な場です。例えば音楽やスポーツのサークルでは、普段は話す機会のないメンバーとも気軽に交流ができるようになり、社内に安心感や親近感が生まれます。これは、信頼関係を築く土台として非常に有効でしょう。

結果的に、縦(世代や役職)・横(部署)両面でのつながりが強化され、チーム全体のエンゲージメントも高まっていきます。円滑な情報共有や協働の促進といった、業務面へのよい影響も期待できるでしょう。

Z世代以降の「居場所志向」にフィットしているため

近年、Z世代を中心に「仕事は生活の一部」「職場は安心できる場所であってほしい」といった価値観が広がっています。特に若手社員は、社内の居心地のよさや心理的安全性を重視する傾向が強くなってきました。そうしたなかで、社内サークルは業務外のつながりを自然に生み出す場として注目されています。

例えば、推し活や趣味に共感できる仲間が職場にいるだけで、会社への愛着は大きく変わるものです。社内サークルがあれば、上下関係を気にせず語り合える“共通の話題”が生まれ、仕事とは異なる視点から人間関係を築けるでしょう。こうした非業務領域での交流が、「この会社にいてもよい」と思える安心感につながっていきます。

企業文化としてサークルを制度化する企業が増えているため

最近では、社内サークルを企業文化として制度化する動きが活発化しています。例えば、株式会社イトーキでは、2024年8月に「クラブ・サークル活動助成金制度」を新設し、クラブ活動には年間最大200万円、サークル活動には個人あたり年間3,000円の支給を開始しています。また、DmMiXでは「アオハル制度」と呼ばれる独自制度を導入し、社内サークルには毎月の活動について人数×1,000円の補助金を支給しています。

このようなサークルに対する制度は、「社員自ら発案→会社があと押し」という流れが、制度化のトレンドになっています。

さらに、社内制度として「社内公募制度」を活用し、社員が主体的に企画や活動を提案できる仕組み作りも進んでいます。こうした企業の取り組みによって、制度としてのサークルが定着しつつあるのかもしれません。

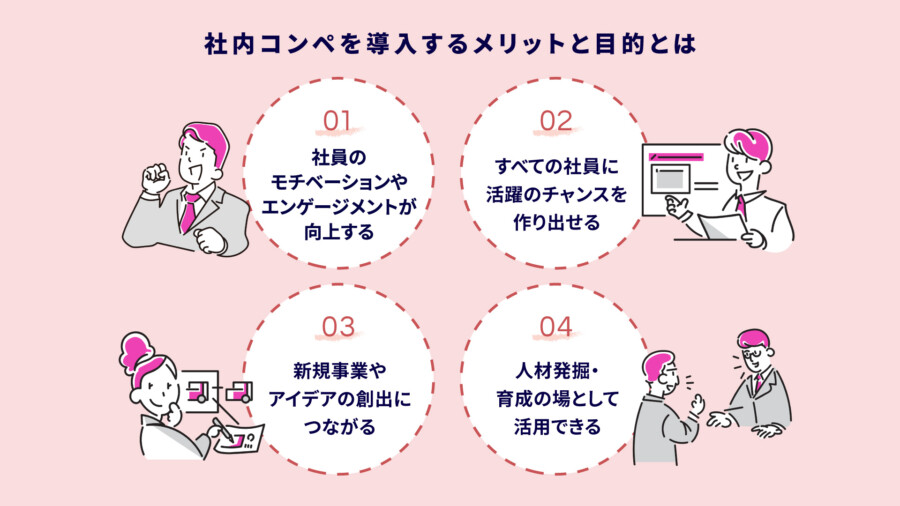

社内サークルを導入するメリット

社内サークルは、単なる趣味の集まりにとどまらず、組織全体の活性化や人材育成にも効果を発揮します。社員同士の信頼関係や心理的安全性を高め、働きやすい環境づくりを支える重要な仕組みといえるでしょう。主なメリットは以下のとおりです。

- 社員間のつながり強化で離職率の低下を目指せる

- オンボーディングや新人教育にも活用できる

- 業務外コミュニケーションが創造性を高められる

社員間のつながり強化で離職率の低下を目指せる

職場での人間関係の良し悪しは、離職の大きな要因として指摘されています。厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概況」によると、「職場の人間関係が好ましくなかった」が離職理由の上位にあり、コミュニケーション活性化が求められている事実があります。特に、中途社員・若手社員にとって「雑談できる相手の有無」は定着に大きな影響をもたらすようです。

社内サークルは、業務とは異なる場で「別部署でも気軽に話せる相手」を提供します。その結果、「顔見知り」が増え、転職に踏み切る心理的ハードルが下がりにくくなるでしょう。さらに、HR総研の調査では、若手離職防止策として「社内コミュニケーションの活性化」が最も効果的な施策の一つであると感じている企業が68%にのぼることも明らかになりました。

こうして人間関係を育むことは、“居場所”の提供として、組織の定着率アップに確かな力を発揮するでしょう。

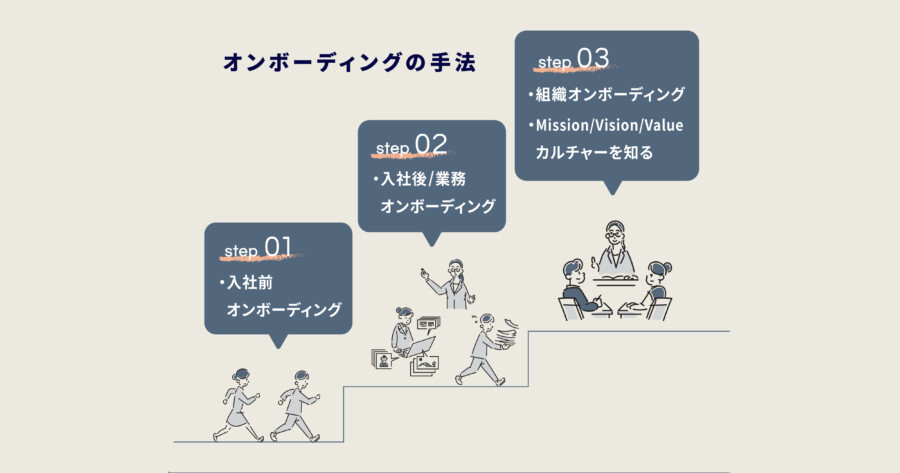

オンボーディングや新人教育にも活用できる

新卒や中途社員が早期に社風へなじむためには、業務外での交流機会が欠かせません。社内サークルは、自然なつながりを生み出し、新人が「この会社にいても安心できる」と感じる基盤となります。

実際にGMOペパボ株式会社では、オンボーディング施策として「ランチワゴン」や「ペパボカクテル」といった交流の場を用意し、新人が既存社員とリラックスして会話できる仕組みを整えています。このような施策は、サークル紹介会にも応用可能であり、趣味や関心を共有できる場として新人の孤立感を和らげる効果があります。

また、上司との1on1や会議では「質問してもよいか迷う」「評価に影響するのでは」と気を張ってしまう新人も少なくありません。しかしサークルというカジュアルな場では、業務に直結しない話題を通じて自然に会話が生まれます。例えば、同じ趣味の先輩と雑談するなかで「実はこんなことに悩んでいる」と打ち明けやすくなります。この温度感の違いが、信頼関係の形成を加速させ、結果としてオンボーディングの質を大きく高めていきます。

業務外コミュニケーションが創造性を高められる

異なる部署や専門性を持つメンバーとのカジュアルな交流は、新たな視点や企画の出発点になります。雑談のなかで異なる情報や経験が交差することで、偶然の発見=セレンディピティが生まれやすくなるからです。Googleをはじめ、先進的な企業ではオフィス設計や制度を通じて「偶発的な交流」を意図的に生み出しており、イノベーションの源泉と位置づけています。

サイバーエージェントでも、部署横断で自由に語り合える時間を設け、そこから新規事業のアイデアや改善施策が実際に形になっています。また、リクルートも、雑談のなかから新しい企画が生まれる文化を大切にしており、業務外コミュニケーションを積極的に推奨してきました。

このように、雑談やアイスブレイクの積み重ねが発想を柔軟にし、組織全体の創造性を高める土台となります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

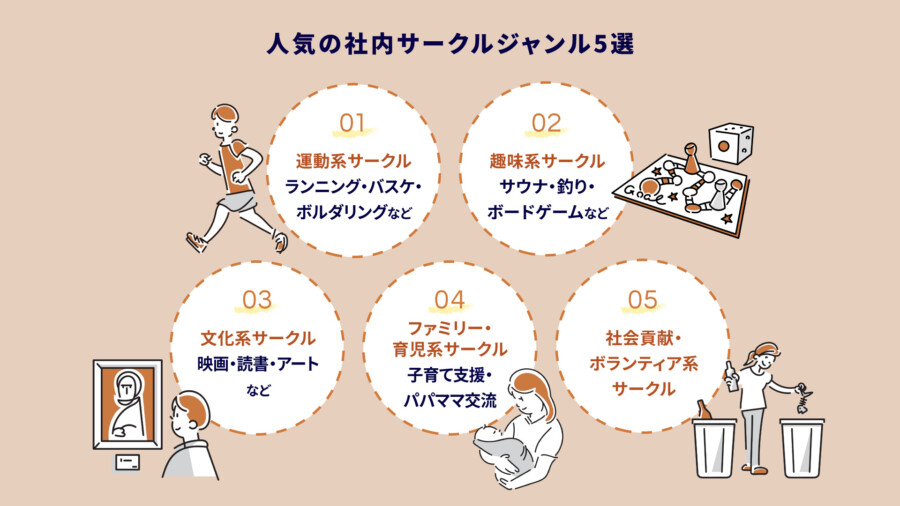

人気の社内サークルジャンル5選【導入企業の実例つき】

社内サークルは、社員同士が共通の趣味や関心を通じて自然に交流する場として、企業文化の活性化に寄与しています。以下の5つのジャンルが特に人気を博しており、導入企業の実例とともに紹介します。

- ① 運動系サークル|ランニング・バスケ・ボルダリングなど(例:mediba 社のフットサル・陸上・ヨガサークル)

- ② 趣味系サークル|サウナ・釣り・ボードゲームなど

- ③ 文化系サークル|映画・読書・アートなど

- ④ ファミリー・育児系サークル|子育て支援・パパママ交流

- ⑤ 社会貢献・ボランティア系サークル

① 運動系サークル|ランニング・バスケ・ボルダリングなど

社内サークルのなかでも特に定番で人気があるのが、ランニングやバスケットボール、ボルダリングといった運動系の活動です。健康を維持できることや、仕事のストレスを発散できることに加えて、スポーツを通じて自然に協力し合う体験が得られるため、チームビルディングや部署を超えた交流を促進する効果があります。

例えば、ニッセイアセットマネジメントでは、2019年に「ランニング同好会」を発足し、現在では40名以上が参加しています。活動の中心は皇居ランで、駅伝大会やファンランにも積極的に参加しています。普段は接点の少ない部署のメンバーが一緒に走り、ゴールを目指すことで強い一体感を感じられるようになりました。参加者からは「普段は別部署でも、襷を繋ぐ瞬間は心が一つになります」という声も寄せられており、その交流の深さがうかがえます。

運動系サークルはこのように、体を動かす爽快感と仲間とともに挑戦する楽しさを提供し、結果的に職場の雰囲気を活性化させています。

② 趣味系サークル|サウナ・釣り・ボードゲームなど

多様な趣味を共有できる社内サークルは、新卒からベテランまで幅広い社員に気軽に参加されやすく、共通の関心が生まれる場として人気です。

例えば、株式会社GO Inc. の「銭湯サウナ部」は、毎月の活動を福利厚生の一環として社内が支援しており、毎月1回、部活のSlackチャンネルで呼びかけて銭湯やサウナ施設へ行くのが主な活動です。ある社員は、サウナ部への参加を通じて「仕事で一緒になったときに、精神的な距離が近くなって仕事が楽になった」と語っています。

また、Sky株式会社 の「ボードゲームサークル」では、多彩なゲームを持ち寄り、コミュニケーション能力とチームワークを育む目的で活動が行われています。プログラムの多様性や気軽な雰囲気づくりが進んでいます。

このように趣味系サークルは、共通の関心事を起点に気軽に集えることが魅力です。また、スタートアップやIT企業など、自由度の高い企業文化との親和性が高いといえます。リフレッシュと交流という二重の利点を備えていることから、多くの企業で支持され続けています。

③ 文化系サークル|映画・読書・アートなど

屋内で静かな交流を望む社員に人気が高く、「インドア派にぴったり」と語られるのが文化系サークルです。映画の同時視聴会や企業の会議室での読書会、週末の展覧会鑑賞などは、開催ハードルが低く、長く継続しやすい文化的な居場所を提供します。

例えば、primeNumber社では「準備のいらない読書会」として、Slackのチャネルから発展した社内読書会を開催しています。この会は事前準備なし、ドタ参加・ドタキャンOK、漫画やブログの紹介もOKという柔軟な運営です。結果として、本をきっかけにした自由な雑談と意見交換が社内の垣根を越えたコミュニケーションを促進しています。

また、株式会社スコッチでは、月に1冊の課題本を設定し、読んだ感想や学んだことをディスカッションする読書会を定例化しました。参加者全員が気付きを言語化し合うなかで、業務やお客様の視点に取り入れたい内容を深掘りするなど、知識と共感の創出に成功しています。

こうした文化系サークルは、静かに考える時間を活かしながら、安心できる交流の場を生み出し、社員同士の共感と創造性を育む土壌となっています。

④ ファミリー・育児系サークル|子育て支援・パパママ交流

育児中の社員が職場に安心して居場所を持てるように設けられるのがファミリー・育児系の社内サークルです。職場復帰への不安を和らげたり、子育てとキャリアの両立を支えたりする目的で、多くの企業が積極的に導入しています。

例えば、ピーエスシー(PSC) は、2024年9月に「パパママ交流会」を実施し、妊娠・出産・育児や職場復帰への不安を率直に語り合う場を提供しました。参加者は14名ほどで、自己紹介・子どもに関するエピソード共有・人事への質問タイムを通じて、温かなつながりと情報交換が促進されています。

また、富士通は2023年春に社内限定コミュニティ「こそだてベース」を開設し、育児当事者やその周囲の社員が気軽に悩みや育児の知恵を共有できるオンラインの場を構築しました。部門や役職を問わず多くの社員が参加し、相談や情報交換の機会を日常的に持つことで、支え合う文化づくりに寄与しています。

このような取り組みは、制度的対応だけでなく、「仲間とつながる場」を提供する実践として、高い共感と安心感をもたらしています。社員が自分の状況や気持ちを素直に共有できる環境の整備は、育児と仕事の両立や離職防止においても極めて効果的です。

⑤ 社会貢献・ボランティア系サークル

SDGsや地域貢献に関心を持つ社員が集まり、CSR施策とつながりながら活動を続けているのが社会貢献・ボランティア系サークルです。清掃や募金、保護犬施設の支援、フェアトレード商品の普及など、社員が自主的に関わるテーマは多岐にわたります。こうした活動は、地域に直接役立つと同時に、社員の結束を高める役割も果たしています。

例えば、日本生命(ニッセイ)では「ニッセイの森」友の会を通じ、全国各地で植樹や下草刈りを継続しています。40,000名を超える社員とその家族が参加しており、環境保全だけでなく社員同士の交流の場としても機能しています。

また、NTT西日本グループも、社員の社会貢献活動をあと押しするために「社会貢献活動表彰」や「ボランティアギフトプログラム」を整備しました。これにより清掃活動や募金活動が持続的に展開され、社員が地域社会とつながるきっかけが増えています 。

このような取り組みはCSRの枠にとどまらず、社員が「自らの行動で社会を良くできる」と実感する場です。結果として、働くことへの誇りや会社への信頼感が強まり、企業文化の向上にもつながっています。

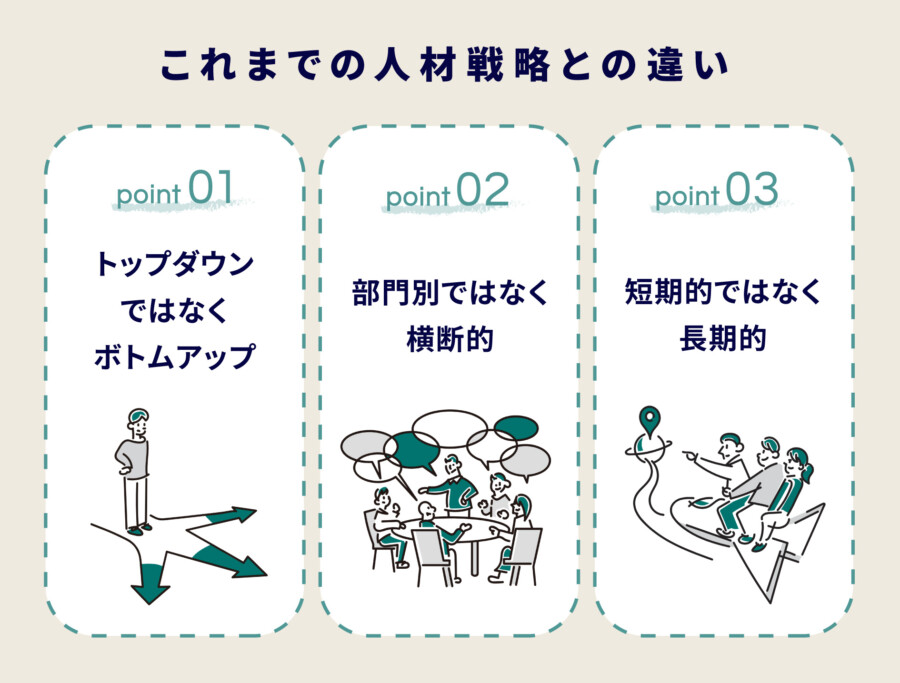

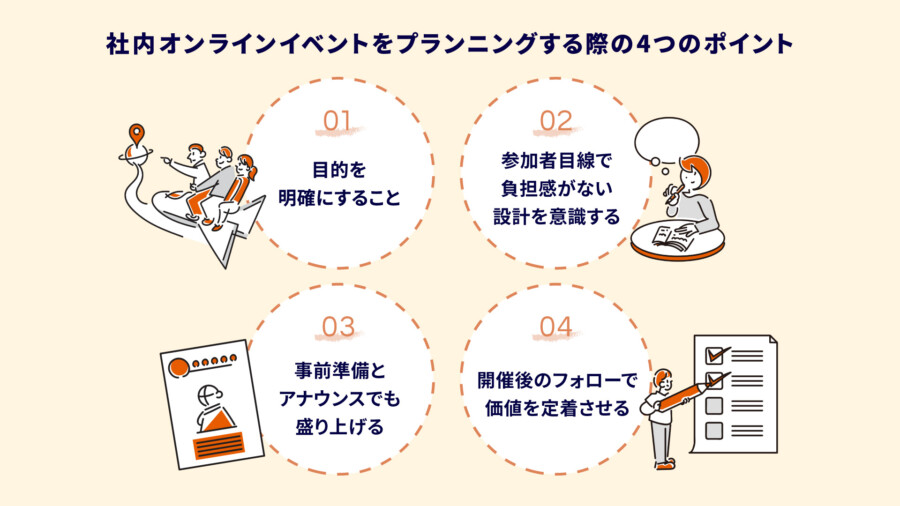

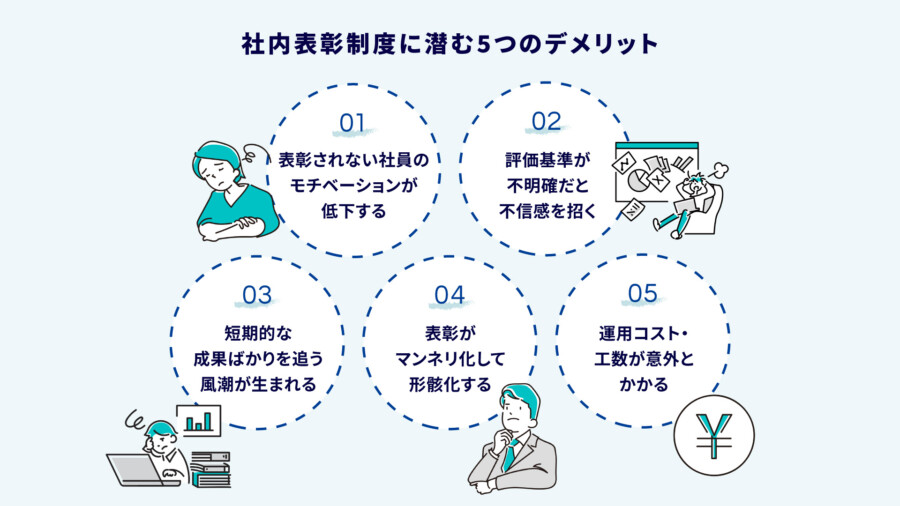

社内サークルの導入を成功させる5つのポイント

社内サークルは設立して終わりではなく、制度設計や運営の工夫によって定着度が大きく変わります。ありがちな失敗を避けつつ、次の5つを押さえることで継続性と効果を高められます。

- 制度化&補助金支援で継続性を確保する

- リーダー・主催者を積極的に巻き込む

- 「入りやすさ」「辞めやすさ」を両立させる

- 設立しやすいジャンルや内容を選定する

- 社内に広く告知できる募集方法を工夫する

制度化&補助金支援で継続性を確保する

社内サークルを社員の自主性に任せてしまうと、担当者の異動や参加者減少によって活動が途絶えることがあります。こうした課題を防ぐには、会社が制度として一定の支援を組み込むことが効果的です。例えば、活動実績に応じて年間数万円まで補助金を支給する仕組みや、会議室を優先的に予約できる制度を導入する方法が考えられます。さらに、成果を上げたサークルを表彰する仕組みを設ければ、参加意欲を刺激することもできるでしょう。

制度が整っていると「会社が正式に認めている」という安心感につながり、参加の心理的ハードルが下がります。その結果、社員が気軽に参加できる環境が整い、社内にサークル文化が根付いていきます。

リーダー・主催者を積極的に巻き込む

社内サークルを成功に導くうえで欠かせないのが、熱量を持って活動をリードするキーパーソンの存在です。リーダーが自分の好きなことを自由に発信できる場であれば、自然と主催者候補が現れやすくなります。例えば「映画好きが仲間を募って感想会を開く」といった形です。

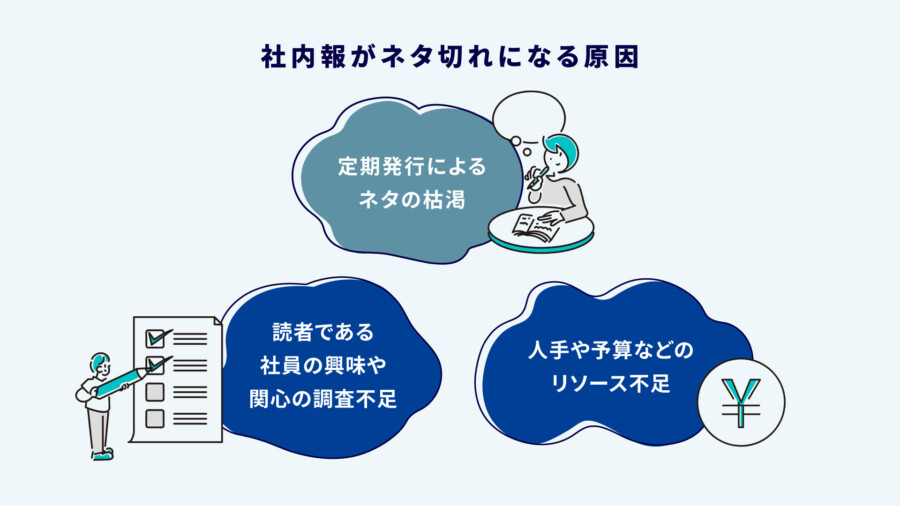

また、リーダーのモチベーションを高める仕かけも重要です。社内報で活動を取り上げれば承認欲求が満たされ、サークルリーダー同士の交流会を設ければ悩みや工夫を共有できます。会社としてリーダーを支える姿勢を示すことで、活動は長続きします。

「入りやすさ」「辞めやすさ」の両立を意識する

社内サークルは楽しく続けられることが理想ですが、そのためには「入りやすさ」と「辞めやすさ」を同時に確保することが欠かせません。参加のハードルが高いと新卒や若手は入りにくくなり、逆に辞めづらい空気があると負担になってしまうでしょう。

工夫の例として、見学参加や一度きりのゲスト参加を認める制度などがあります。また、匿名アンケートで満足度を把握すれば、改善点を見つけられるでしょう。気軽に試せて、必要に応じて離脱できる仕組みを整えることで、若手からベテランまで幅広い層が安心して関われます。その結果、サークル全体の継続率も高まりまっていくでしょう。

設立しやすいジャンルや内容を選定する

初めて社内サークルを立ち上げるときは、準備が少なく、短時間で活動でき、幅広い層が関心を持ちやすいジャンルを選ぶとスムーズです。例えば、ランチタイムの読書会や、オフィスで楽しめるカジュアルなボードゲーム、上映後に感想を共有する映画鑑賞会などが挙げられます。

既存の社内イベントから派生させるのも効果的です。運動会をきっかけにバドミントンサークルをつくる、といったスピンアウト型なら自然に参加者が集まります。大切なのは「まずは小さく始めて、徐々に仲間を増やす」という発想です。無理のないスタートが、長く続くサークルづくりにつながります。

社内に広く告知できる募集方法を選定する

サークルが存在しても知られていなければ参加は望めません。そのため、社内報やチャットツール、イントラネット、掲示板などを活用し、情報を広く届ける仕組みが必要です。例えば、月1回の“サークル紹介タイム”を設けたり、入社オリエンテーション資料に同封したり、オフィスにポスターを掲示する方法があります。

また、“今いる社員”だけでなく“これから入社する社員”にも情報が届くように導線を設計することが重要です。継続的に発信を行えば、社内全体にゆるやかに開かれた雰囲気が生まれます。その空気感こそが、サークル文化を根付かせる大きな力につながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

まとめ|社内サークルは企業文化を高める居場所になる

社内サークルは、社員同士のつながりを強め、離職率の低下や創造性の向上につながるだけでなく、企業文化を育む「居場所」として大きな役割を果たします。導入の工夫次第で、新卒からベテランまで誰もが安心して参加できる環境をつくることが可能です。

Cultiveでは、社内コミュニケーションを活性化させる仕組みづくりや、チーム力を高める研修の企画をサポートしています。企業文化を強化し、社員が誇りを持って働ける職場づくりをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)