アジャイルチームとは

アジャイル(Agile)は「素早い」「柔軟な」という意味を持ち、変化に迅速かつ柔軟に対応できるチームのあり方を表します。アジャイル開発の基本には「個人と対話を重視する」「動くソフトウェアを優先する」「顧客との協調を大切にする」「変化に対応する」という4つの価値観があります。

これらは2001年に発表された「アジャイルマニフェスト」で明文化され、世界中のソフトウェア開発やチーム運営の指針となりました。つまり、アジャイルチームとは、従来の固定的な進め方ではなく、変化を前提とした協働と改善を続けるチームです。

アジャイル開発とアジャイルチームの関係

アジャイル開発は、反復(イテレーション)、適応(フィードバックに基づく改善)、短サイクル(小さな単位で成果を出す)を特徴とする開発手法です。大規模な計画を一度に作り込むのではなく、変化に応じて素早く調整しながら価値を届けることを目的としています。

その実現を支えるのがアジャイルチームであり、顧客に価値を継続的に届けるために、自律的に意思決定し、協力し合う小規模なメンバーで構成されます。

例えば、2週間単位の「スプリント」で小さな成果物を開発し、都度顧客やユーザーの声を取り入れて改善を繰り返す、といった運営が典型です。このサイクルを通じて、変化の速いビジネス環境に適応できる強いチームが育まれます。

ウォーターフォール型との違い

アジャイル開発を理解するために、従来型の「ウォーターフォール」との違いを押さえておきましょう。ウォーターフォールは要件定義から設計、実装、テストへと上流から下流に一方向で進みます。一方アジャイルは、小さな単位で実装と改善を繰り返しながら進める手法です。

| 観点 | ウォーターフォール | アジャイル |

|---|---|---|

| 進め方 | 上流ですべてを決めて順番に実施 | 短サイクルで実装と修正を繰り返す |

| 柔軟性 | 変更が困難 | 走りながら修正が可能 |

| フィードバック | 最終段階で検証 | 常に改善の機会を取り入れる |

ウォーターフォールは大規模プロジェクトでの計画管理に向き、アジャイルは変化の多い環境に適しています。双方の特性を理解し、状況に応じた選択が重要です。

アジャイルチームに必要な3つの役割

アジャイルチームは「小規模で自律的に動く」点が特徴ですが、その実現には明確な役割分担が欠かせません。特にスクラムにおいては、顧客価値を最大化し、チームが円滑に機能するために次の3つの役割が定義されています。

- PO|プロダクトオーナー

- SM|スクラムマスター

- Dev|開発チーム

PO|プロダクトオーナー

プロダクトオーナー(PO)は、顧客やステークホルダーと最も近い立場でプロダクトの方向性を示す役割を担います。特に「何を作るか」に責任を持ち、チームの活動を導く存在です。

具体的には、プロダクトバックログを管理し、顧客要望や市場ニーズを整理して優先順位をつける、スプリントごとの成果物を確認するなどが主要な業務です。POの判断が、顧客に価値を届けるスピードと質を左右します。

SM|スクラムマスター

スクラムマスター(SM)は、チームが自律的に動けるよう支援するリーダー兼ファシリテーターです。役割は「開発のやり方を整える人」であり、管理職のように命令や評価を下す立場ではありません。

具体的には、開発の妨げとなる障害の除去、会議(スクラムイベント)の進行、健全なチーム文化の醸成などを担います。よく「管理者」と混同されますが、SMは統制するのではなく、チームが最大限の力を発揮できる環境を整える存在です。

Dev|開発チーム

開発チーム(Dev)は、実際にプロダクトを作り上げるエンジニアやデザイナーなどの専門職で構成されます。アジャイルの特徴は、職種ごとに縦割りで動くのではなく、チーム全体で協力し合いながら成果を出す点にあります。

さらに「全員で品質の責任を持つ」という文化が根づいているのも特徴です。仕様検討からテストまでを一体となって担い、メンバー全員が成果物の価値を高める主体者となることで、顧客によりよい価値を継続的に届けられます。

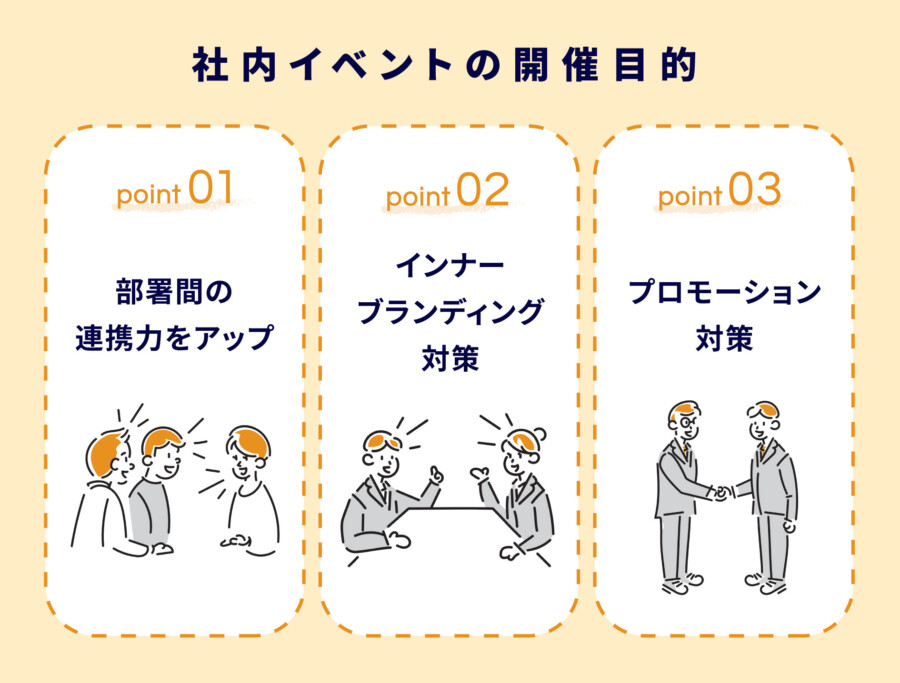

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

アジャイルチームの特徴

アジャイルチームには、柔軟性やスピードだけでなく、持続的に成果を生み出すための特性があります。これらの特徴は、なぜ重要なのか、どのように実践されているのかを理解することでチーム運営に活かせます。代表的な5つを以下に紹介します。

- チームメンバーの権限を分散している

- 明確なビジョンが共有されている

- PDCAサイクルを正しく回している

- 突発的な出来事にもすぐに対応できる

- チームでの連携が大切にされている

チームメンバーの権限を分散している

アジャイルチームの大きな特徴は、上司の指示を待つのではなく、メンバー一人ひとりが意思決定に関わる体制にあります。権限や責任を集中させず、チーム全体に分散させることで、自律的な行動とスピード感を両立させています。

具体的には、情報・判断・実行の権限がチームに委ねられており、開発中に仕様変更が必要になった場合でも、チームの合意で迅速に調整を進められます。スクラムイベントでは全員が意見を出しやすく、意思決定プロセスが透明化されるのも特長です。

このように権限が分散されることで、現場での判断力が強化され、変化への対応力と主体的なチーム文化が育まれます。

明確なビジョンが共有されている

アジャイルチームが正しい方向に進むためには、メンバー全員が共通の目標や価値観を理解し、同じ方向を向いていることが欠かせません。これが不十分だと、個々の努力がバラバラになり、結果的に成果に結びつきません。

アジャイルでは、プロダクトオーナー(PO)を中心に、プロダクトのビジョンや顧客への提供価値を日々すり合わせています。例えば、スプリントレビューでプロダクトの方向性を常に見直したり、デイリースクラムで進捗と目的を照らし合わせて認識を揃える、といった仕組みが代表的です。

こうした継続的な共有によって、メンバー一人ひとりが「なぜこの作業をしているのか」を理解でき、迷いのない行動と一体感が生まれます。

PDCAサイクルを正しく回している

アジャイルチームの大きな特徴は、「小さく作って改善する」というサイクルが自然に組み込まれていることです。これはまさにPDCA(Plan-Do-Check-Act)の考え方であり、短期間のスプリントを通じて継続的に回されています。

スプリントプランニングで計画(Plan)を立て、開発を実行(Do)し、スプリントレビューやふりかえり(Retrospective)で成果や課題を確認(Check)、改善施策を次に反映(Act)する、この一連の流れが毎回繰り返されます。

具体例としては、ベロシティ(チームの生産量)を測定して次の計画に活かす、継続的インテグレーションで品質を常に高める、といった取り組みです。こうした仕組みにより、アジャイルチームは常に改善を重ね、成長し続けられます。

突発的な出来事にもすぐに対応できる

アジャイルチームの大きな強みは、変化に強いことです。開発中の要件変更や予期せぬバグ、さらにはユーザーからの新しいフィードバックにも、柔軟に対応できる仕組みが備わっています。これは、アジャイルが短いスパンで開発を区切る「イテレーション」を基本としているからです。

例えば、従来型のウォーターフォール開発では、一度決めた仕様を途中で変更するのは大きなコストをともないます。しかしアジャイルでは、急な仕様変更が入っても次のスプリントで即座に反映でき、リカバリーや方向転換がスムーズに行えます。

こうした柔軟性があるからこそ、アジャイルチームは変化の激しい市場環境でもユーザーに最適な価値をタイムリーに提供し続けることができます。

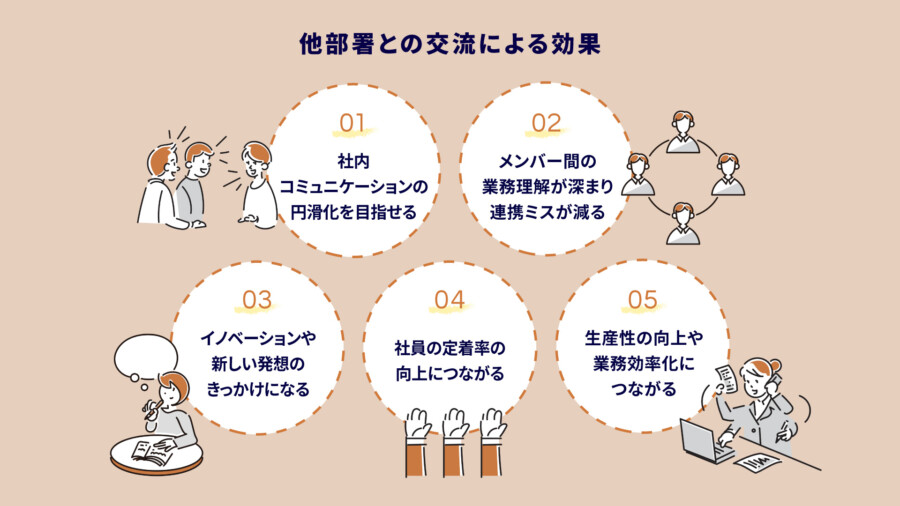

チームでの連携が大切にされている

アジャイルは個人プレーではなく、チームワークを最重視する文化です。成果物は個人の責任ではなく、チーム全体で品質と価値を担うという考え方が浸透しています。そのため、メンバー間の密なコミュニケーションと協働が不可欠です。

具体的には、毎日のデイリースクラムで全員が進捗や課題を共有し合うことで、相互の状況理解を深めます。また、レビューを通じたフィードバックや、モブプログラミングやペア作業による知識共有なども特徴的です。

こうした連携によって、チームは相互補完的に動けるようになり、一人の欠員や不測のトラブルにも柔軟に対応可能となります。アジャイルの強さは、まさに「連携力」に支えられています。

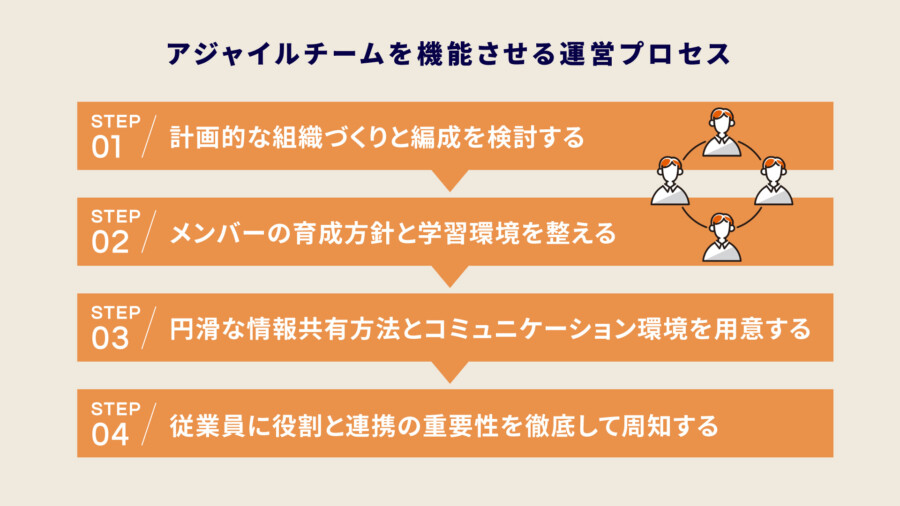

アジャイルチームを機能させる運営プロセス

アジャイルチームが自律的に機能するためには、体制づくり・人材育成・情報共有・意識づけといった環境整備が欠かせません。情報の属人化や育成方針の曖昧さ、役割の衝突といった課題は実務でよく起こります。これらを防ぐには、計画的な組織編成と育成方針、円滑な情報共有の仕組み、そして役割と連携の重要性を周知することがポイントです。

- 計画的な組織づくりと編成を検討する

- メンバーの育成方針と学習環境を整える

- 円滑な情報共有方法とコミュニケーション環境を用意する

- 従業員に役割と連携の重要性を徹底して周知する

計画的な組織づくりと編成を検討する

アジャイルチームを機能させる出発点は、計画的な組織づくりです。基本は「小規模かつクロスファンクショナル(職能横断)」な編成で、メンバー全員が自律的に動ける体制を整えることが重要です。一般的には5〜9人程度の規模が理想とされ、人数が多すぎると意思疎通が難しくなり、少なすぎると役割が偏りやすくなります。

また、プロダクトの性質に応じて必要なスキルを揃えることも欠かせません。例えば、UXデザイナー、QA(品質保証)、フロントエンドやバックエンドのエンジニアなど、多様な職能を含めることで、チーム内で完結できる体制が構築されます。

さらに、組織の成長やプロダクトの段階に合わせて、柔軟に再編成できる仕組みを持っておくこともアジャイルチームには不可欠です。

メンバーの育成方針と学習環境を整える

アジャイルチームが自律的に動くためには、日々の「育成」と「内省」が欠かせません。アジャイルでは育成そのものがチーム文化の一部とされ、成長を通じて組織全体の価値提供力を高めていきます。

具体的な手法としては、OJTによる実践的な学習、ペアプログラミングやコードレビューによる相互教育、さらに定期的な社内勉強会やナレッジ共有の場を設けることが効果的です。これにより、個々のスキルアップと同時に、チーム全体の知識レベルが底上げされます。

また、スプリントのレトロスペクティブでは、日々の取り組みを振り返り、改善点を次のサイクルに反映させ、学んだ知見をチーム全体に共有する流れが自然に組み込まれています。この成長サイクルが、アジャイルチームを継続的に進化させる原動力となります。

参考サイト:社内勉強会とは?効果的な運営方法と成功のポイント

円滑な情報共有方法とコミュニケーション環境を用意する

アジャイルチームにおいて、情報の「透明性」は機能性を大きく左右する要素です。必要な情報がすぐに共有される環境があることで、メンバー同士の信頼関係が強まり、連携スピードも格段に高まります。

具体的には、JiraやTrelloでタスクの進捗を可視化し、SlackやNotionを活用して日常的に情報を共有する仕組みが有効です。また、デイリースクラムやスプリントレビュー、ふりかえり(レトロスペクティブ)といった定期的な対話の場も、情報をオープンにするために欠かせません。

重要なのは、情報共有を「面倒な作業」ではなく「チームの成果を高める行為」として文化に組み込むことです。共有のしやすさが、信頼関係とチーム全体の機動力に直結します。

従業員に役割と連携の重要性を徹底して周知する

アジャイルチームが成果を出すためには、メンバーそれぞれの役割と責任範囲を明確にしつつ、常に連携を前提に動くことが欠かせません。PO(プロダクトオーナー)、SM(スクラムマスター)、Dev(開発チーム)が相互に補完し合うことで、初めて価値ある成果が生まれます。

例えば、POが示すビジョンを開発チームが十分に理解できず、方向性を誤って作業が迷走するケースは少なくありません。しかし、スプリント計画会議やレビューといった場で早期に期待値をすり合わせれば、齟齬を防いで効率的に価値を届けることができます。

このように役割と連携の重要性を徹底的に周知することが、アジャイルチームの自律性を支える基盤となります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

アジャイルチームでよくある課題と解決法

アジャイルは柔軟で効果的な手法ですが、理想どおりに進まない場面も多く、現場では「あるある課題」が発生します。課題の背景には、コミュニケーション不足や目的の不一致、形だけのスクラム運営などがあり、放置すると効果が薄れてしまいます。ここでは、代表的な課題とその解決策を紹介します。

- コミュニケーションが不足してしまう

- チーム内の目的共有がうまくいかない

- スクラムが形骸化してしまう

コミュニケーションが不足してしまう

アジャイルチームでよくある課題のひとつが、コミュニケーション不足です。リモートワークによる関係性の希薄化、スプリントミーティングが形骸化して発言が限定的になる、心理的安全性が低く本音を言いづらい、といった原因が背景にあります。

解決策としては、デイリースクラムで全員の発言機会を設ける、1on1を導入して個別の悩みを吸い上げる、非公式チャットルームを設けて雑談を促すなどが有効です。これらは情報共有だけでなく、信頼関係の構築にもつながります。

重要なのは、一時的な取り組みではなく継続的な仕組みにすることです。定例化された場や文化として定着させることで、チームの関係性は自然に深まり、連携の質も向上します。

チーム内の目的共有がうまくいかない

アジャイルチームで成果が伸び悩む原因の一つに、「目的の共有不足」があります。プロダクトオーナーの説明が十分でない、バックログの優先順位が不明確、ビジネスサイドと開発チームの間で認識が乖離している、といったケースは珍しくありません。

解決策としては、スプリントプランニングで毎回ゴールを再確認し、全員が同じ目的を認識した状態でスタートすることが有効です。また、ビジョンボードを設置して「なぜやるのか」を可視化したり、KPIを共有して進捗を数値で確認できるようにすることも効果的です。

何より重要なのは、「何を作るか」だけでなく「なぜ作るのか」を常にチーム全体で共有する文化を持つことです。それがメンバーの主体性と一体感を育み、アジャイルチームの力を最大化します。

スクラムが形骸化してしまう

アジャイル運営でよく起きる課題が「スクラムの形骸化」です。本来は改善と価値創出のための仕組みですが、定例ミーティングが単なる作業報告会に終始したり、レトロスペクティブ(ふりかえり)が形式だけで実質的な改善につながらないケースが散見されます。

解決のためには、まずファシリテーターの役割を見直すことが大切です。会議は「情報共有の場」ではなく「改善と意思決定の場」であることを明確にし、レビューとレトロスペクティブを目的ごとに設計し直す必要があります。さらに、振り返りで出た課題を必ずアクションに落とし込み、次のスプリントで実行する流れを徹底することも有効です。

形式に従うこと自体が目的化してしまうリスクを避け、チームが自走できる状態を維持することが、スクラムを本来の力で機能させる鍵となります。

まとめ|アジャイルチーム運営は人中心のマネジメントが重要

アジャイルチームを成功に導く鍵は、プロセスやツール以上に「人」を中心に据えたマネジメントです。変化に強く、自律的に動くチームをつくるには、ビジョンの共有や信頼関係の醸成、継続的な学習環境が欠かせません。

Cultiveでは、企業成長に寄与する文化づくりをテーマに、チーム力強化やモチベーション向上につながる施策を支援しています。

共通認識を深めるワークショップや、組織に合った育成・コミュニケーション施策を通じて、チーム力の最大化に伴走します。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)