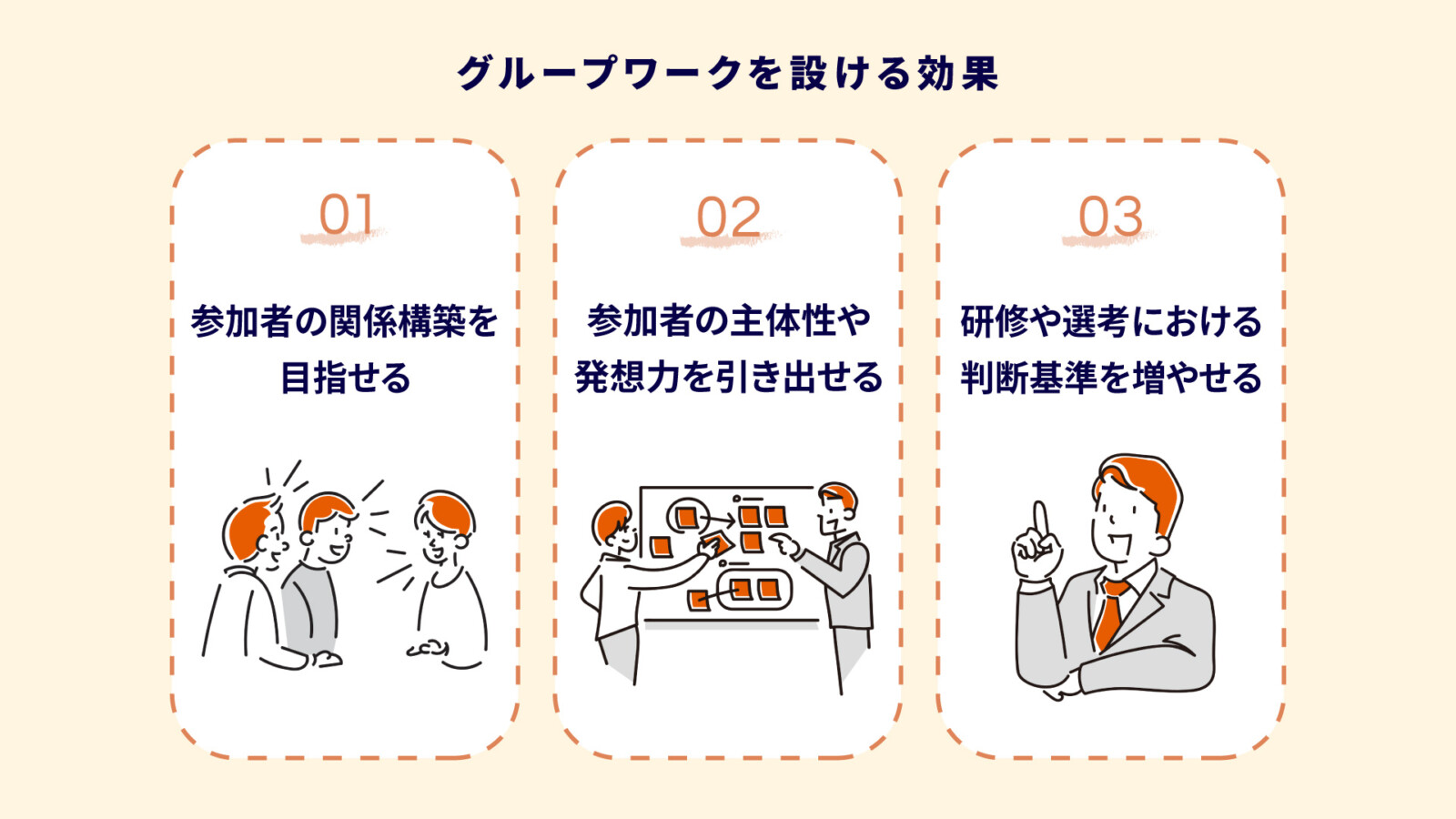

グループワークを設ける効果

グループワークには、人間関係の構築から能力の可視化まで、多くのメリットがあります。

単なる座学では得られない相互作用や実践的な学びを通じて、参加者の成長と組織の発展を促進できます。

以下の3点を中心に効果を解説します。

- 参加者の関係構築を目指せる

- 参加者の主体性や発想力を引き出せる

- 研修や選考における判断基準を増やせる

参加者の関係構築を目指せる

グループワークには、参加者同士の「心の距離を縮める」効果があります。特に初対面同士が集まる場面では、共通のテーマに取り組むことで自然に会話が生まれ、緊張が和らぎます。例えば、新入社員研修で「子どもの頃の夢を紹介し合う」「最近あった笑える話を共有する」といった雑談を交えたテーマを取り入れたところ、「意外な共通点が見つかって一気に打ち解けた」という声もありました。

役職や年齢に関係なく、対等な立場で対話できる場を作ることで、普段は関わりの少ないメンバー同士のつながりが生まれやすくなります。このような関係性の構築は、その後のチーム連携や組織全体の一体感づくりにも大きく貢献します。

参加者の主体性や発想力を引き出せる

グループワークでは、あらかじめ答えの決まっていない「正解のない問い」に取り組むことが多く、参加者一人ひとりの発想力や主体性が強く求められます。例えば「10年後の理想の働き方を考える」といったテーマを通じて、自由な発想を引き出すことができます。

こうした場面では、自分の意見を論理的に伝える力や、他者の意見を受け入れながらチームを動かす力が自然と問われます。また、役割分担や進行の工夫を通じて、リーダーシップや協調性といった実務にも通じるスキルが見えてくる点も特徴です。

楽しみながら議論を深められる構成にすることで、普段は見えにくい参加者の強みや柔軟な思考力を引き出す貴重な機会となります。

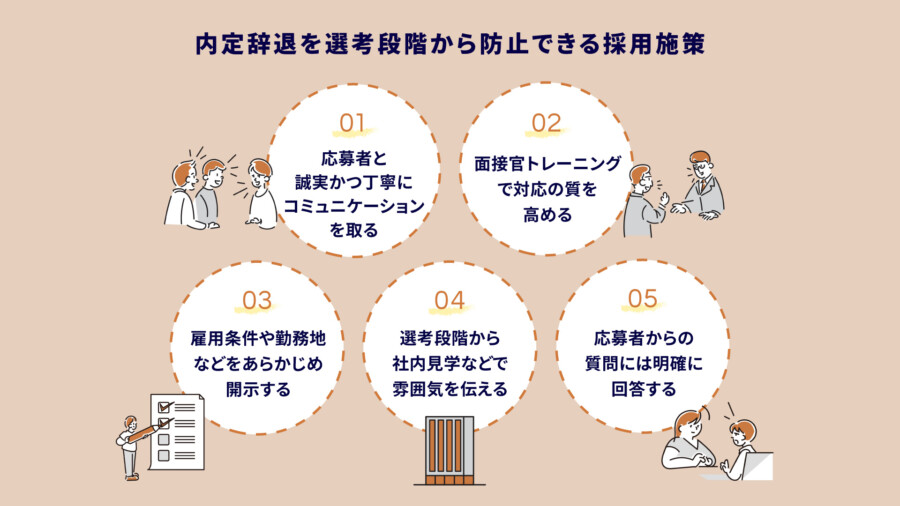

研修や選考における判断基準を増やせる

就職活動や社員研修の場において、グループワークは参加者の人間性や行動特性を多角的に観察できる貴重な手法です。書類や面接では判断が難しい「チームでの動き方」「自然なリーダーシップの発揮」「他者との協調性」「役割の取り方」など、実際の職場に近い状況での振る舞いが浮き彫りになります。

例えば、ある企業では「新しい社内イベントを企画せよ」というテーマでワークを実施。進行役を買って出る人、意見をまとめる人、全体の雰囲気を和ませる人など、さまざまな役割が自然に表れ、個々の特性や強みがよく見えたといいます。

このように、グループワークは選考時の判断材料の補完だけでなく、参加者自身にとっても自己理解を深める機会となります。研修では成長段階を確認し、今後の育成方針を検討するうえでも有効な手段といえるでしょう。

おもしろいグループワークテーマを選ぶポイント

テーマの面白さだけでなく、目的に合った選定が重要です。

参加者が楽しみながらも学びや気付きを得られるよう、戦略的にテーマを選択することで、グループワークの効果を最大化できます。

以下の3点を中心に選定のコツを解説します。

- 目的に沿ったテーマを選ぶ

- 笑えるだけでなく学びや気付きを意識する

- 場が温まる導入系・思考系のテーマを選ぶ

目的に沿ったテーマを選ぶ

グループワークでは、目的に応じて求められる効果や進め方が異なります。例えば、以下のように目的に合ったテーマを設定することで、参加者の満足度や学びの深さが大きく変わります。

- アイスブレイク:共通点探しゲームや自己紹介リレーで緊張をほぐす

- コミュニケーション強化:ペアワークや意見交換を通じて相互理解を深める

- 思考訓練:課題解決型ディスカッションやケーススタディで思考力を刺激する

- チームビルディング:限られた資源で成果を目指すグループチャレンジ型ワーク

一方で、目的に合わないテーマを選ぶと、場が盛り上がらなかったり、期待していた効果が得られないこともあります。参加者の属性(年齢・職種・経験)や組織の文化、実施環境を考慮し、「誰に・何のために」実施するのかを明確にしたうえでテーマを選定することが、グループワークの成果を最大化するポイントです。

笑えるだけでなく学びや気付きを意識する

グループワークを盛り上げる「楽しい」要素は大切ですが、それだけで終わらせてしまうのはもったいないことです。本当に価値のあるワークは、参加者自身の内省やチーム内の新たな気付きにつながる設計がされています。

例えば、「地球最後の日に何をする?」という問いを通じて、個々の価値観や優先順位が共有され、相互理解や多様性への気付きが生まれます。あるいは、「理想の職場を描こう」というワークでは、組織に対する思いや課題意識を自然に引き出すことができます。

教育・研修の場では、「おもしろいだけでなく意味がある」体験が記憶に残り、行動変容につながる重要なきっかけになります。楽しさと内省を両立させたデザインが、効果的な学びを生むカギです。

場が温まる導入系・思考系のテーマを選ぶ

グループワークには、大きく分けて「アイスブレイク用(導入)」と「思考を深める用(メイン)」の2種類があります。それぞれに目的と効果が異なるため、場の段階や狙いに応じて使い分けることが重要です。

アイスブレイク系のワークは、初対面の緊張をほぐし、参加者同士の距離を縮めるために効果的です。笑いやユーモアを交えたテーマ(例:変わった趣味紹介、チーム対抗のミニクイズなど)を使うことで、発言のハードルを下げ、場を柔らかくします。

一方、思考系のワークは、チームでの議論や協働作業を通して、論理的思考力や課題解決力を引き出すことが目的です。例えば、「ある製品の改善案を考える」や「空き地の活用アイデアを提案する」といったテーマが該当します。

導入ではアイスブレイク、関係が温まってきたら思考系へと進めることで、参加者の集中力と主体性を自然に引き出すことができます。選ぶタイミングと目的を明確にしながら構成することが、グループワークの成功につながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

【目的別】おもしろいグループワークのテーマ集

目的に応じたテーマ選びをサポートするため、以下の4カテゴリに分けて具体例を紹介します。

各テーマには進行のポイントや期待される効果も併せて解説し、実際の現場ですぐに活用できる内容としています。

- アイスブレイクに使える!カジュアル系トークテーマ

- コミュニケーション重視!盛り上がるお題

- 就活・面接向け!実際に出たテーマ集

- 学校や授業で活用できる学び系テーマ

1.アイスブレイクに使える!カジュアル系トークテーマ

緊張をほぐし、参加者同士の距離を縮めることを目的としたカジュアルなテーマ集です。

正解がなく、誰でも気軽に参加できる内容で、場の雰囲気を温めます。

・無人島に持っていくなら何?

一見シンプルながら、参加者のユニークさや発想力、性格が自然に表れるテーマです。各自が「無人島に持っていく3つのアイテム」を選び、その理由を説明します。なぜそれを選んだのかを深掘りすることで、価値観や思考のクセが垣間見え、お互いの理解がぐっと深まります。

実用性重視の人、楽しさを求める人、意外なこだわりを語る人など多様な視点が出てくるため、場も盛り上がります。また、アイテムの組み合わせや活用法を話し合う中で、チームとしての協調性や創造的な対話も自然に促される、効果的なアイスブレイクです。

・架空のコンビニ新商品を考案せよ

身近な存在である“コンビニ”をテーマに、チームごとにユニークな新商品を企画するアイデア発想型のワークです。ターゲット層や商品の特徴、価格、ネーミング、さらにはキャッチコピーまで自由に発想していくことで、自然と創造力と笑いが生まれ、チームの一体感も高まります。

「夜勤明けのご褒美プリン」「おひとり様専用弁当」など、日常や個人の体験をもとにしたアイデアが飛び交い、活発な意見交換が期待できます。発表時には、商品名やキャッチコピーの披露によって場が盛り上がり、楽しさのなかにマーケティング的視点や表現力の育成も含まれるワークです。

参考サイト:WEBマーケティングの瓦版

・地球最後の日に何をする?

哲学的でありながら、個人の価値観が色濃く反映されるテーマです。「大切な人と過ごす」「ずっとやりたかったことに挑戦する」「静かに一人で過ごす」など、答えは十人十色。軽いトーンで話せる一方で、意外と深い本音が出てくることも。グループで共有すれば、お互いの人柄や大切にしていることが自然と伝わり、関係性がぐっと近づくきっかけになります。

その他テーマ一覧

- 子供の頃の夢

- 好きな食べ物ベスト3

- もし宝くじが当たったら

- ペットを飼うなら何がよい?

- 今まで行った中で一番印象的な場所

2.コミュニケーション重視!盛り上がるお題

メンバー間の積極的な意見交換と協働を促進するテーマです。

正解のない課題に対してグループで取り組むことで、コミュニケーション能力と協調性を高めます。

・架空の会社を立ち上げて社名と事業内容を決めよ

起業家になったつもりで、ゼロから新しい会社を創るワークです。メンバー同士で話し合いながら、業界の選定、ターゲット層、事業内容、社名、収益モデルなどを自由に構想していきます。さらに、代表・営業・広報・商品企画などの役割を決めることで、よりリアルなチーム運営が体験できます。

このワークは、想像力を存分に活かしつつ、現実的な視点も必要なため、創造性と論理性をバランスよく鍛えられるのが魅力です。意見のすり合わせを通じて、チームで意思決定する力や他者の視点を尊重する姿勢も自然と育まれます。

最後は「投資家へのプレゼン」を想定した発表タイムを設けることで、アウトプット力や説得力も高まります。楽しさと本気が交差する、実践的なチームビルディングにぴったりのワークです。

・1万円でできる最強の休日プラン

「もし1万円あったら、どのような休日を過ごす?」という現実的かつ楽しい制約のなかで、創造力とチームワークを発揮するワークです。限られた予算だからこそ生まれるユニークなアイデアや、思わず笑ってしまうプランが、共感や盛り上がりを引き出します。

一人旅から友達同士、家族向けなどシチュエーションを変えることで、多彩な視点が広がり、地域ならではの工夫も活かせます。時間割や費用配分の検討を通じて、企画力・実行力のトレーニングにもつながるテーマです。

・学校にあったらおもしろい授業を考えよう

発想力とチームワークを活かして、もし自分たちで新しい授業を作れるとしたら……というアイデアを話し合うワークです。

「ゲームで学ぶ歴史」「料理で学ぶ化学」「演劇で学ぶ英語」など、楽しみながら学べる内容を自由に企画し、最終的にグループで「これが一番やってみたい!」という1つの授業案にまとめます。

学びの面白さや教育の本質を考える機会にもなり、個々のアイデアを活かしながら1つの結論に導く力が試される、チームでの創造的な活動にぴったりのテーマです。

その他テーマ一覧

- 今の時代に戻ってきた歴史上の人物と会うなら

- 理想のチームメンバーの条件

- 世界から一つの問題をなくせるとしたら

- 新しい祝日を作るとしたら

- 映画の主人公になるなら誰?

3.就活・面接向け!実際に出たテーマ集

企業の採用選考で実際に使用されているテーマです。

論理的思考力、社会問題への関心、価値観の明確さなどが評価されるため、より深い議論が求められます。

・少子化を止めるには?

少子化は、現代日本が直面する深刻な社会課題のひとつです。人口減少による経済縮小や地域の活力低下を防ぐためにも、早急な対策が求められています。このテーマでは、経済的支援の強化、育児と仕事の両立を支える働き方改革、保育・教育制度の見直し、若年層への雇用支援、家族政策の充実など、複数の視点から原因と解決策を検討します。

また、統計データや海外の成功事例を根拠に活用しながら、現実的かつ持続可能な政策提案をおこなうことが求められます。幅広い社会構造に目を向けることで、参加者の課題発見力・分析力・提案力を総合的に評価できるテーマです。

・SNSは人間関係を豊かにするか?

SNSの普及は、私たちの人間関係の在り方にどのような影響を与えているのでしょうか。利便性が高まり、遠く離れた人とも簡単につながれる一方で、依存や誤解、リアルなつながりの希薄化といった懸念もあります。

この問いでは、SNSがもたらすメリット(情報共有、交流の拡大など)とデメリット(誤情報、孤独感、対面コミュニケーションの減少など)を比較しながら、自分の立場を論じることが求められます。世代や生活環境による使用の違いにも注目し、体験や観察をもとに多面的な視点で考察しましょう。

・「働きがい」とは何か?

「働きがい」は、給与や成長、やりがい、人間関係、社会貢献など、個人によってとらえ方が大きく異なるテーマです。だからこそ、チームでその定義を話し合うことで、各メンバーが大切にしている価値観や働く目的が「見える化」され、相互理解が深まります。

お互いの違いを尊重しながらも、共通項を見出すことで、組織にとっての「働きがい」の基盤が見えてきます。この対話は、将来のキャリア設計やチームづくりにもよい影響を与える、非常に意義深い時間となるでしょう。

その他テーマ一覧

- リーダーに必要な資質

- AIが普及した社会での人間の役割

- 多様性のあるチームの作り方

- 環境問題に企業はどう取り組むべきか

- グローバル化の中での日本の強み

4.学校や授業で活用できる学び系テーマ

教育現場で活用できる学習効果の高いテーマです。

知識の応用、創造的思考、問題解決能力の向上を図りながら、楽しく学べる内容となっています。

・理想の学校制度を設計しよう

このテーマでは、生徒自身の目線から学校制度を見直し、理想的な教育環境を構想します。時間割やカリキュラムのあり方、テストや通知表などの評価制度、校則の内容、学校行事、さらには校舎の設備やICT活用に至るまで、多角的に検討することが求められます。

現行制度の長所と課題を分析しながら、学びやすく、かつ充実感のある学校づくりを提案することで、批判的思考力や問題解決力が自然と身につきます。教育の意味を自らの視点で問い直し、「学ぶこと」の意義を深く考える機会にもつながります。

・世界一の遊園地をデザインせよ

自由な発想力とチームでの協働を活かしながら、理想の遊園地をプロデュースするエンターテインメント系の実践課題です。アトラクション名や入園料、動線設計、ショップや飲食エリアの配置、安全対策まで、細部にわたるプランニングが求められます。

グループでの企画を通じて、想像力・プレゼンテーション力・協調性が自然と養われるのがこのテーマの魅力です。楽しさと実現可能性のバランスを取りながら、自分たちの「夢の遊園地」をカタチにしましょう。

・歴史上の人物がSNSを使ったら?

織田信長がX(旧Twitter)を使っていたら?夏目漱石がInstagramで詩を綴っていたら?そんな「もしも」を想像することで、歴史と現代社会をつなぐユニークな視点が生まれます。

その人物の性格や背景、当時の社会情勢を踏まえて、どのような情報を発信し、誰とどのような関係を築いたかを考えることで、歴史の理解がより深まります。また、現代のSNS文化に照らしながら、発信内容の選び方やフォロワーとの関係性にも意識を向けることができ、メディアリテラシーの視点も育まれます。

その他テーマ一覧

- 科学技術の発展は人類を幸せにするか

- 食品ロスを減らすための具体的方法

- 伝統文化を次世代に継承する方法

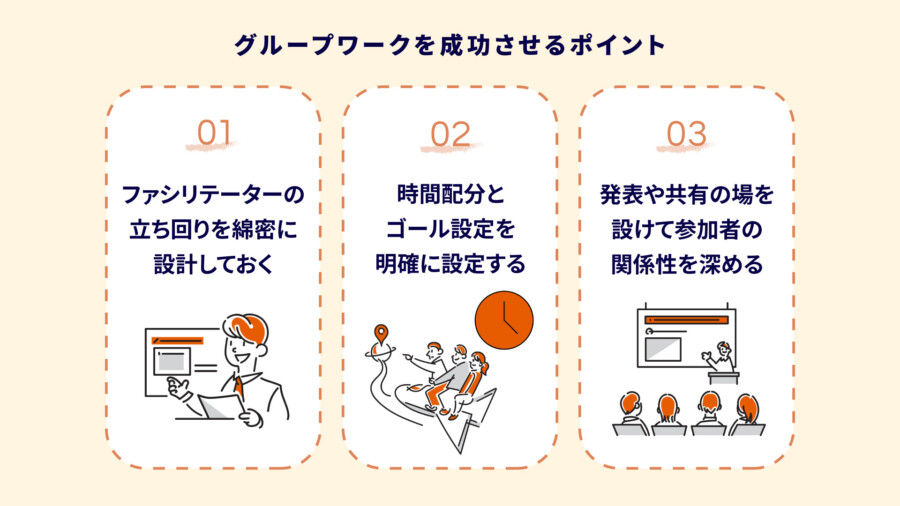

グループワークを成功させるポイント

おもしろいテーマだけでは不十分です。参加者が最大限に能力を発揮し、有意義な学びを得るためには、運営側の工夫も重要です。

以下の観点で実践ポイントを解説します。

- ファシリテーターの立ち回りを綿密に設計しておく

- 時間配分とゴール設定を明確に設定する

- 発表や共有の場を設けて参加者の関係性を深める

ファシリテーターの立ち回りを綿密に設計しておく

ファシリテーターとは、単なる“進行役”にとどまらず、場の雰囲気づくりや参加者の思考を引き出すキーパーソンです。「◯◯さんはどう思いますか?」といった問いかけで発言を促したり、話が脱線したときには「一度、議題に戻しましょう」とさりげなく方向修正したりと、その立ち回り次第で議論の質が大きく変わります。

役割としては、話題を振る、全員が発言しやすい空気をつくる、時間配分を管理する、発言の偏りを整えるなど多岐にわたります。

特に初心者の場合は、事前に進行スクリプトを用意したり、冒頭にアイスブレイク(軽い自己紹介やミニゲーム)を挟むことで場が和らぎます。また、参加者の性格や組み合わせ、緊張しやすい人がいないかなども、進行設計時に考慮しましょう。

「全員の声が届く場」をつくることが、ファシリテーターの最大の使命です。事前準備やリハーサルを通じて、自信をもって本番に臨みましょう。

時間配分とゴール設定を明確に設定する

盛り上がるグループワークはよいことですが、「楽しかったけど結論が出なかった」「何を話せばよかったのか分からない」といった事態も少なくありません。そうした失敗を防ぐためには、あらかじめ時間配分とゴールを明確に設定することが重要です。

時間配分のモデル例としては、導入5分→討論15分→まとめ5分のように段階ごとに目安を決め、タイマーを使って意識づけをすると効果的です。また、ゴールも「A案かB案を選ぶ」「結論を1つ出す」「発表用のスライドを作る」など具体的なアウトプットの形を示すことで、話し合いの軸がぶれません。

ホワイトボードを使って議論の進捗を可視化したり、中間チェックを挟んだりすることで、グループ全体の集中力と生産性が高まります。盛り上がりと成果の両立には、こうしたちょっとした工夫が欠かせません。

発表や共有の場を設けて参加者の関係性を深める

グループワークの締めくくりに、他チームへの発表や全体共有の時間を設けることは、学びや満足度を大きく高める効果があります。発表という目標があることで議論の集中力が高まり、達成感やチームとしての一体感も生まれます。さらに、他のグループの成果に触れることで、自分たちにはなかった視点や考え方から新たな刺激を受けられるのも大きな魅力です。

発表の形式は自由に工夫できます。例えば、口頭での簡潔なプレゼン、模造紙を使ったビジュアル共有、1分間スピーチなど、テーマや時間に応じた柔軟な方法が可能です。発表後には拍手やフィードバックの時間を設けることで、場に温かさや肯定的な雰囲気が生まれ、参加者の自信や意欲にもつながります。

こうした「伝える→受け取る→認め合う」プロセスが、単なるワークにとどまらない深い学びと良好な関係構築を後押しします。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

チームワークを育てる社内イベントは、Cultiveへ

グループワークの効果を最大限に引き出すには、「面白さ」と「目的」の両立がカギです。

参加者が楽しみながら取り組めるテーマ選択と、学びや気付きを促進する適切な運営により、個人の成長とチームの結束を同時に実現できます。

適切なテーマ選びと運営の工夫によって、参加者同士の関係性や学びの深さが大きく変わります。

本記事で紹介した30のテーマと実践ポイントを活用し、効果的なワーク設計に役立ててください。

また、Cultiveでは全社総会やキックオフなどの社内イベントや、エンゲージメント対策につながる文化醸成施策を幅広くサポートしております。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

ご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)