なぜ「他部署との交流」を疎かにしてはいけないのか

社内の人間関係に気を配っていたとしても、実際には自分が所属する部署やチーム内だけが円滑で、他部署とのコミュニケーションは希薄化している職場は少なくありません。他部署とのコミュニケーションが不足していると、他部署の業務内容や成果を外側からのイメージでしか把握できず、誤解や衝突が生まれやすくなります。

また、連携が必要な場面でスムーズに協力できず、プロジェクトの遅延や品質低下の原因となることもあります。業務の円滑化や組織としての一体感を高めるためにも、意識的な他部署交流は現代の企業運営において欠かせない要素となっています。部署の垣根を越えた連携体制を整えることで、組織全体の競争力向上が期待できます。

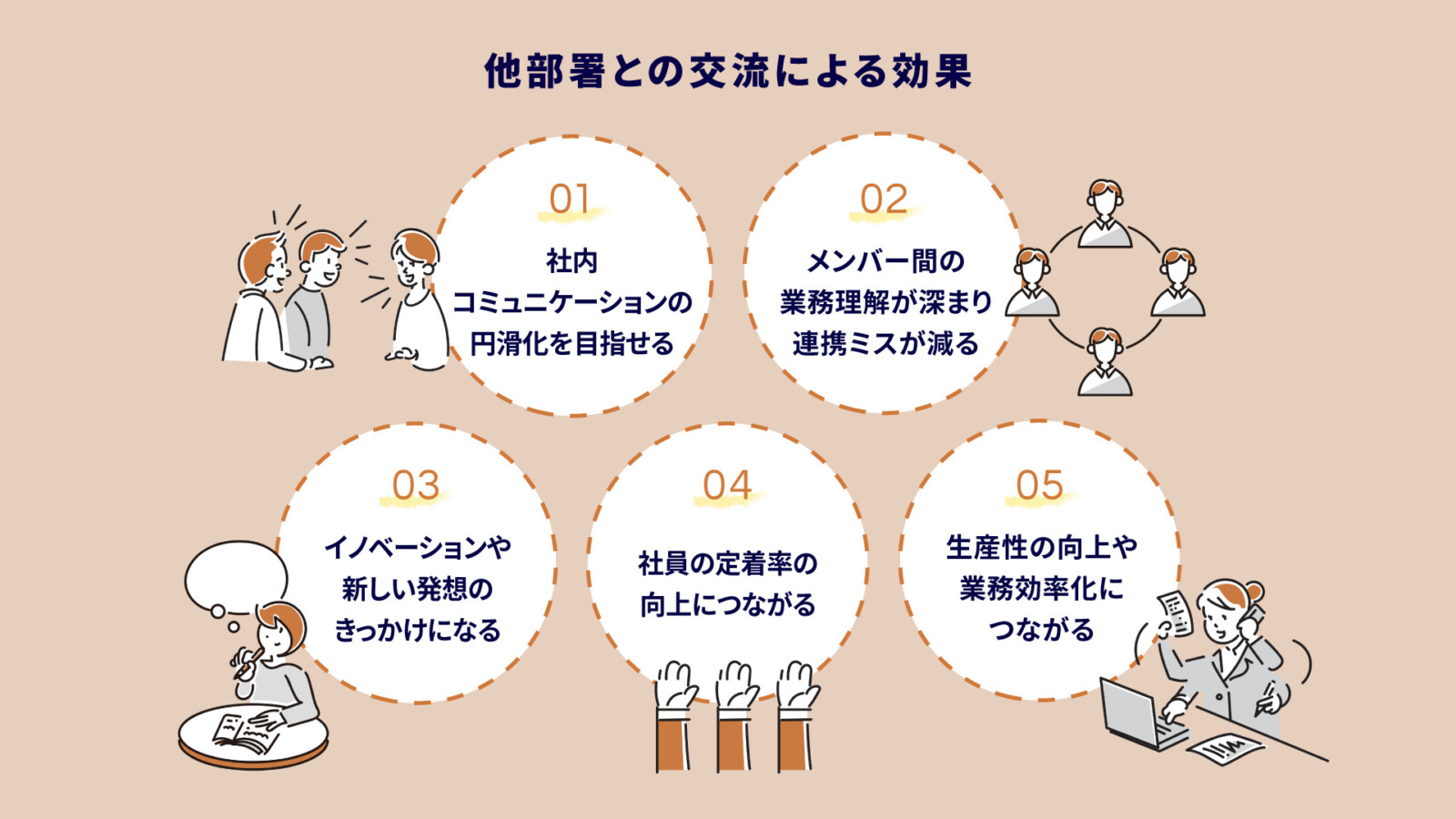

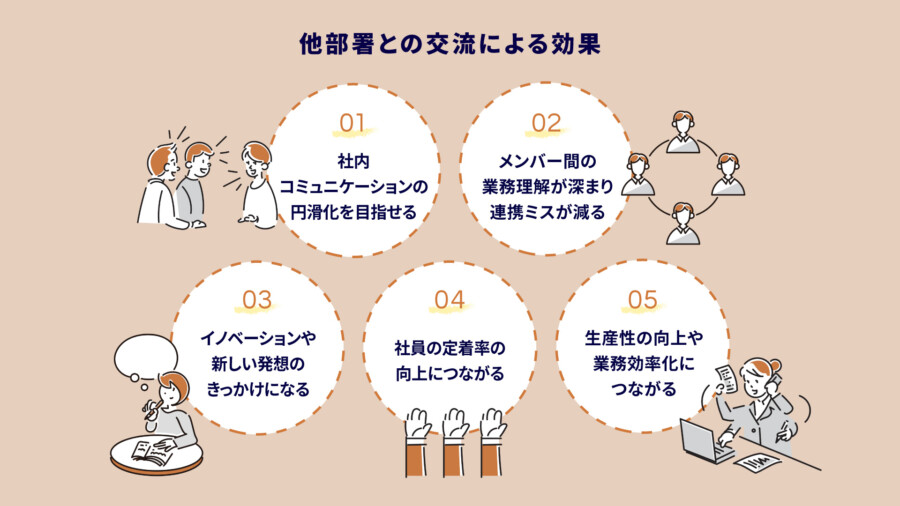

他部署との交流による効果

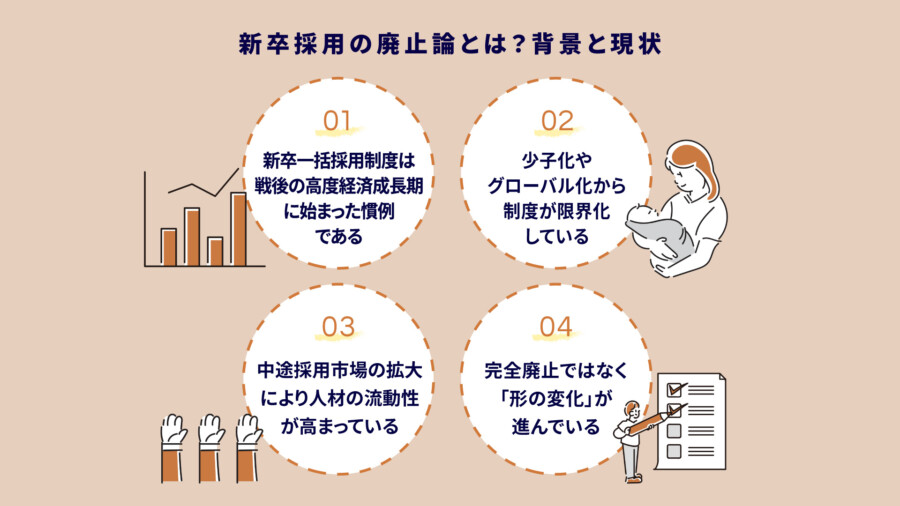

他部署との交流を促進することで、組織にはさまざまな好影響が生まれます。単なる「仲良しこよし」ではなく、具体的なビジネス成果につながる効果が期待できます。以下では、代表的な5つの効果について詳しく見ていきましょう。

- 社内コミュニケーションの円滑化を目指せる

- 従業員間の業務理解が深まり連携ミスが減る

- イノベーションや新しい発想のきっかけになる

- 従業員の定着率の向上につながる

- 生産性の向上や業務効率化につながる

社内コミュニケーションの円滑化を目指せる

部署間の壁を取り除くことで、情報共有や意思疎通がスムーズになり、組織全体のコミュニケーションが活性化します。例えば、営業部門と開発部門が定期的に交流することで、お客様のニーズが開発チームにリアルタイムで伝わり、より市場に適した製品開発が可能になります。

また、人事部門と各事業部門が密に連携することで、採用活動において現場の声を反映した人材要件の設定ができ、ミスマッチの防止につながります。

これまで「メールでの連絡が多く、相手の状況がわからない」「会議で他部署の発言の意図が理解できない」といった課題が解決され、より建設的で効率的なコミュニケーションが実現できるでしょう。

従業員間の業務理解が深まり連携ミスが減る

他部署の業務内容や役割を深く理解することで、ミスや無駄な手戻りが大幅に減少します。例えば、マーケティング部門が製造部門の生産スケジュールを理解していれば、現実的でない納期での販促企画を立ててしまうリスクを回避できます。

また、経理部門と営業部門の交流が深まれば、請求書処理や経費精算のルールについて営業担当者の理解が進み、事務手続きのミスが減ります。

このように、他部署の制約や業務フローを理解することで、「なぜこの手続きが必要なのか」「どのタイミングで情報共有すべきか」が明確になり、コミュニケーションのすれ違いや認識の齟齬が大幅に軽減されます。

イノベーションや新しい発想のきっかけになる

部署を超えた視点の交換は、新たなアイデア創出の強力な原動力となります。異なる専門性や経験を持つメンバーが交流することで、一つの部署では思いつかない革新的な解決策が生まれる可能性が高まります。

例えば、IT部門のシステム知識と営業部門の顧客課題が組み合わさることで、新しいデジタルサービスのアイデアが誕生するかもしれません。

また、人事部門の組織運営ノウハウと製造部門の効率化経験が融合すれば、働き方改革の新しい取り組みが考案される可能性もあります。多様な知見がかけ合わさることで、従来の枠組みを超えた創造的な発想が生まれ、競争優位性の源泉となるイノベーションの土壌が育まれます。

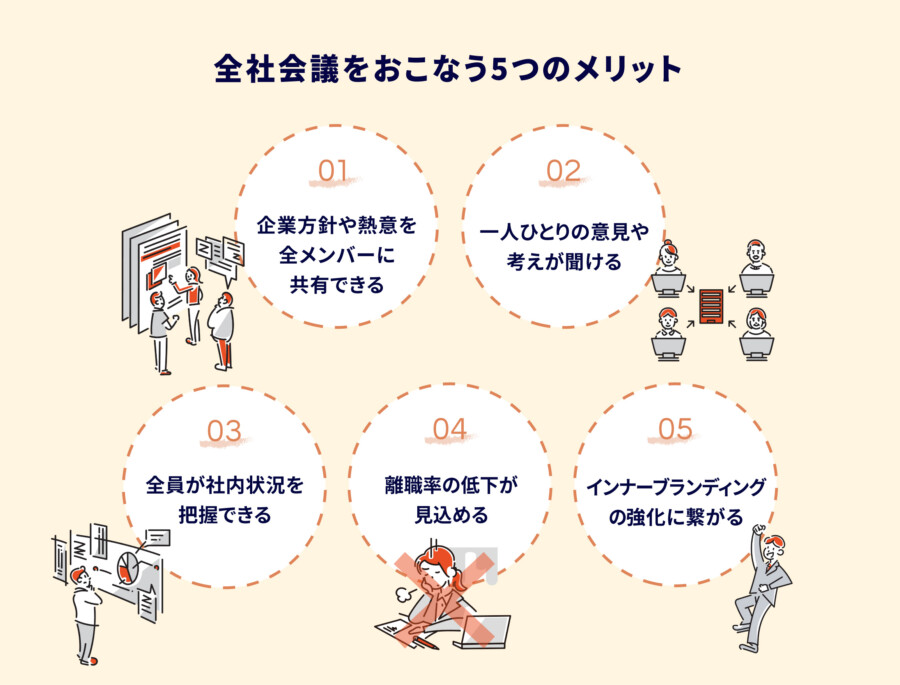

従業員の定着率の向上につながる

他部署との交流が活発な職場では、従業員の帰属意識や職場満足度が向上し、結果として定着率の向上が期待できます。自分の部署以外にも親しい同僚がいることで、「この会社には自分を理解してくれる人がたくさんいる」という安心感が生まれます。

また、他部署の業務内容を知ることで、自分の仕事が組織全体のなかでどのような価値を生み出しているかを実感しやすくなり、仕事へのやりがいや誇りが高まります。

さらに、部署を超えた人間関係があることで、キャリア相談や悩みごとを話せる相手が増え、ストレス軽減にもつながります。このような職場環境の改善により、離職率の低下や優秀な人材の長期定着が実現し、組織の安定性と成長力が向上するでしょう。

生産性の向上や業務効率化につながる

部署間の連携がスムーズになることで、業務の重複やムダが減り、組織全体の生産性が大幅に向上します。

例えば、複数の部署で似たような資料作成業務が発生していた場合、交流を通じて情報共有することで、一つの部署が作成した資料を他部署でも活用できるようになります。

また、お客様対応において、営業部門とカスタマーサポート部門が密に連携することで、お客様からの問合わせに対してより迅速で的確な回答が可能になり、お客様満足度の向上と業務効率化の両立が実現できるでしょう。

他部署と交流を深める方法|効果的な取り組み施策

他部署との交流を活性化させるには、具体的な施策を計画的に実施することが重要です。ここでは、企業規模や業種に関わらず参考にできる実践的な取り組み方法をご紹介します。各施策について、どのような目的で実施し、どのような効果が期待できるかを明確に説明していきます。

- 1on1や部署シャッフルミーティング

- 社内報・チャットツールの活用

- ランチ会・社内イベントの開催

- 部署共有の休憩施設を設置

1on1や部署シャッフルミーティング

部署を越えた1対1の面談やシャッフルミーティングは、直接対話による深い相互理解を促進する効果的な手法です。通常の業務では接点の少ない他部署のメンバーと個別に話す機会を設けることで、お互いの業務内容や課題、考え方を深く知ることができます。

1on1では、相手の専門分野について学んだり、自分の業務について説明したりすることで、信頼関係の構築が期待できます。シャッフルミーティングの例として、毎月異なる部署のメンバー3〜4名でランダムにグループを組み、30分程度のディスカッションをおこなう取り組みがあります。

効果的な運営のポイントとしては、事前に話しやすい議題を設定し、月1回程度の適切な頻度で継続実施することが挙げられます。また、ファシリテーションスキルを持つメンバーが進行役を務めることで、より活発な意見交換が促進されるでしょう。

社内報・チャットツールの活用

社内報やチャットツールは、部署間の情報格差を減らし、横断的な連携を促進する重要な役割を果たします。デジタルまたは紙の社内報を通じて、各部署の取り組みや成果を全社に共有することで、他部署の業務内容への理解が深まります。

例えば、月次で各部署の主要な活動や成功事例を紹介するコーナーを設けることで、「あの部署はこんな工夫をしているのか」という気付きが生まれます。チャットツール(ChatworkやSlackなど)の活用では、部署横断的な情報共有チャンネルを設置し、気軽にコミュニケーションを取れる環境を整備します。

具体的には、全社向けの「お知らせチャンネル」や「雑談チャンネル」、プロジェクトごとの「連携チャンネル」などを設置することで、業務に関する質問や相談が部署を超えて活発に行われるようになります。

ランチ会・社内イベントの開催

ランチ会やカジュアルな社内イベントの開催は、食事やレクリエーションを通じて部署を超えた自然な会話のきっかけを作る効果的な方法です。リラックスした雰囲気のなかで交流することで、普段の業務では見えない相手の人柄や価値観を知ることができ、より親密な人間関係の構築につながります。

イベント企画時の工夫として、「新しいメンバーの歓迎会」「季節のイベント」「趣味を活かした部活動」など、参加しやすいテーマ設定が重要です。また、参加の負担を軽減するため、業務時間内での開催や会費の企業負担、自由参加制の徹底などの配慮も欠かせません。定期開催することで、継続的な交流機会を確保できます。

オンライン環境においても、Web会議ツールを活用した「オンラインランチ会」や「バーチャル懇親会」などの開催により、リモートワーク環境でも部署間交流を促進することが可能です。

部署共有の休憩施設を設置

部署をまたいで利用できる共有の休憩スペースを設けることで、日常的で自然な交流機会が大幅に増加します。専用の休憩室やラウンジエリアがあることで、コーヒーブレイクや昼休憩の際に、偶然他部署のメンバーと出会う機会が生まれます。

リラックスした環境でのコミュニケーションは、職場の垣根を取り払い、より率直で親しみやすい関係性の構築に役立ちます。施設の具体例として、カフェコーナー、ソファが配置されたラウンジスペース、簡単な調理ができる共有キッチンなどが挙げられます。コーヒーマシンや電子レンジ、冷蔵庫などの設備を充実させることで、利用頻度が高まり、自然な交流の場として機能します。

スペース活用を促進するため、利用ルールやマナーの共有も重要で、掲示物や社内イントラでの案内により、全メンバーが気持ちよく利用できる環境を整備することが大切です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

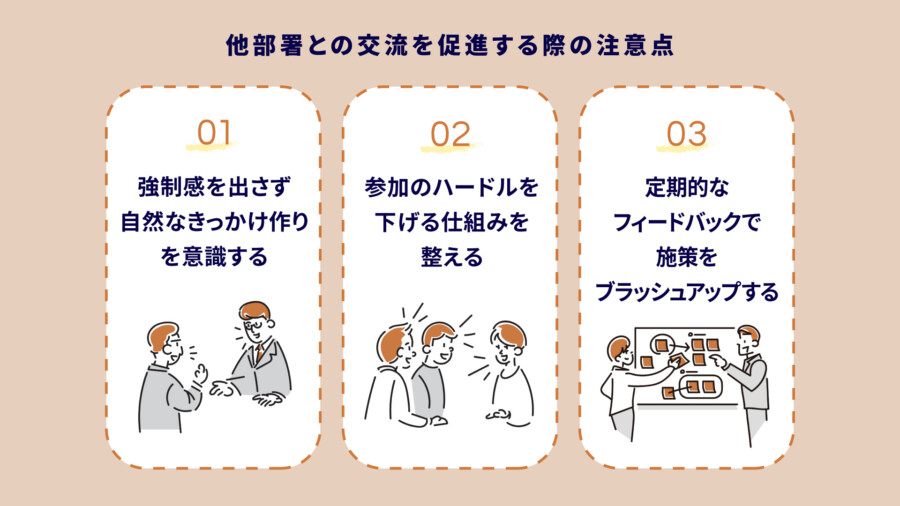

他部署との交流を促進する際の注意点

他部署交流を成功させるためには、単に施策を導入するだけでなく、運用面での重要なポイントを押さえる必要があります。現場でよくある失敗や課題を踏まえ、交流施策が形骸化しないための実践的な注意点をご紹介します。

- 強制感を出さず自然なきっかけ作りを意識する

- 参加のハードルを下げる仕組みを整える

- 定期的なフィードバックで施策をブラッシュアップする

強制感を出さず自然なきっかけ作りを意識する

「交流しなければならない」という強制的な雰囲気が生まれてしまうと、参加者にとってストレスとなり、本来の目的である自然なコミュニケーションが阻害されてしまいます。交流は本質的に自発的な行動であり、義務感からの参加では真の関係構築は期待できません。

自然で気軽な交流のきっかけを作るためには、「共通の趣味を活かした読書会やスポーツ観戦イベント」「季節のイベントに合わせたカジュアルなパーティー」「業務の合間に気軽に参加できる雑談チャンネル」など、楽しさや興味を軸とした企画が効果的です。

また、「参加は完全に自由意志」であることを明確に伝え、参加しない選択肢も尊重する姿勢を示すことが重要です。強制感を避けることで、本当に参加したいメンバーが集まり、参加率の向上や継続性の確保につながり、より質の高い交流が期待できます。

参加のハードルを下げる仕組みを整える

交流会への参加が億劫にならないよう、誰でも簡単に参加できる仕組み作りが成功の鍵となります。参加したい気持ちがあっても、手続きが複雑だったり、時間的な制約が大きかったりすると、参加を諦めてしまう可能性があります。

具体的な工夫として、業務時間内やランチタイムなど参加しやすい時間帯での開催、オンライン・オフライン両方の選択肢提供による場所の利便性確保、完全自由参加制の徹底などが挙げられます。

また、事前の予約や申し込み手続きを最小限に抑え、「思い立ったらすぐ参加できる」環境を整備することも重要です。例えば、チャットツールでの簡単な参加表明や、当日の飛び込み参加も歓迎するなどの柔軟性を持たせましょう。

定期的なフィードバックで施策をブラッシュアップする

他部署交流施策は一度導入して終わりではなく、継続的に改善していくことで真の効果を発揮します。参加者のニーズや状況は時間とともに変化するため、定期的に現状を把握し、柔軟に調整していく姿勢が不可欠です。

アンケート調査やインタビューなどで参加者の率直な声を収集し、「参加してよかった点」「改善してほしい点」「新たに希望する企画」などの意見を把握します。また、参加率や継続参加者数などの定量的なデータも分析し、客観的な効果測定を行います。

収集したフィードバックをもとに、開催頻度や内容、開催形式、時間設定などを柔軟に見直していきます。例えば、「もう少し頻繁に開催してほしい」という声があれば回数を増やし、「内容がマンネリ化している」という指摘があれば新しい企画を検討するなど、参加者の声に真摯に応える改善サイクルを回すことで、より効果的でメンバーに愛される施策へと進化させることができます。

まとめ|他部署交流は仕組み化がカギ

他部署との交流活性化は、組織の競争力向上と従業員満足度の両面で大きな効果が期待できます。社内コミュニケーションの円滑化、業務理解の深化、イノベーション創出、定着率向上、生産性向上といった具体的なメリットを実現するためには、1on1やシャッフルミーティング、社内報・チャットツール活用、イベント開催、共有スペース設置などの施策を組み合わせることが効果的です。

ただし、強制感を避け、参加のハードルを下げ、継続的な改善をおこなうことが成功の条件となります。他部署交流は一時的な取り組みではなく、組織文化として根付かせるための仕組み化が重要となるでしょう。

また、Cultiveでは他部署交流をはじめとする社内イベントの企画/立案から実施までのサポートをしております。企業の理念や文化を深く理解し、メンバーのエンゲージメントにつながるようなオリジナルのアイデアをご提案しますので、ご検討中の方はぜひお問合わせください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)