年々高まる動画撮影の依頼

近年、動画制作の需要は一層高まりを見せています。SNSを活用したマーケティング動画はもちろん、社内イベントにおけるエンゲージメント強化のための動画も例外ではありません。

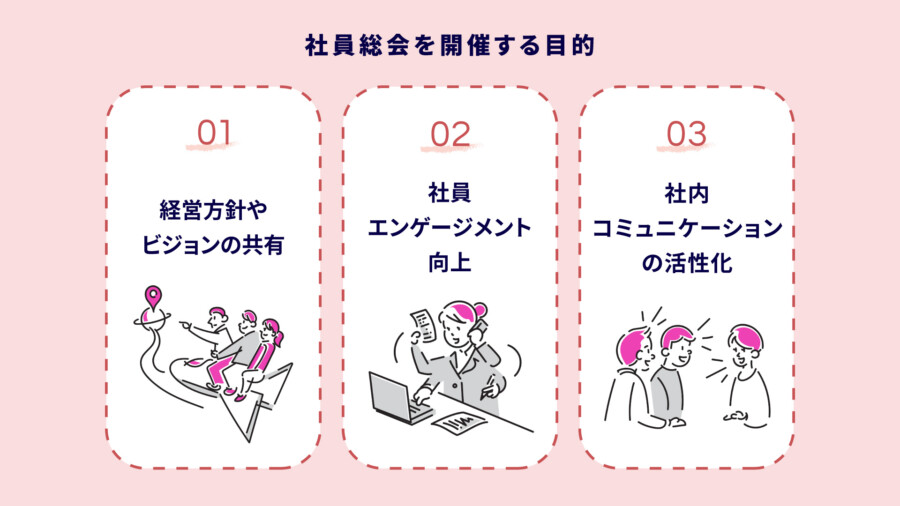

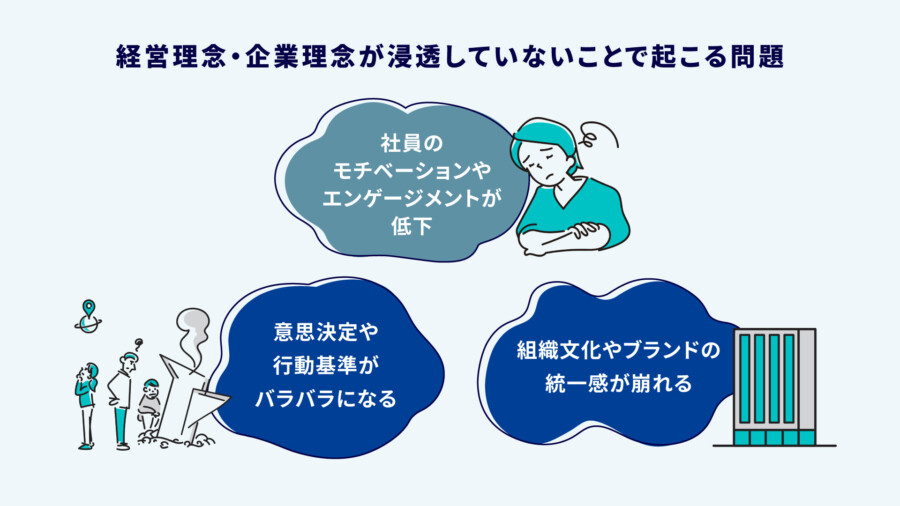

その背景には、新型コロナの流行や社会の変化によって働き方への価値観が多様化したことが挙げられます。企業が人材を「選ぶ」時代から、企業と社員が「選び合う」時代へと変化した今、経営理念への共感を育むことや社員のモチベーションを維持することは、企業にとってより重要な課題となりました。

そうした中で、多くの企業が単なる慰労や娯楽の場ではなく、企業メッセージを伝える重要な機会として社内イベントを実践しています。その中心的な手段として、動画を用いた情報発信やストーリーテリングの活用も急速に広がっているのです。

代表的なイベントムービーの種類

イベントムービー(動画)には、シーンや目的に応じてさまざまな種類があります。まずは代表的な種類と、それぞれの特徴を確認してみましょう。

| ムービー(動画)の種類 | 上映シーン・活用場面 | 特徴 |

|---|---|---|

| オープニングムービー | 開会直後・オープニングセレモニー | イベント開始時に会場の雰囲気を高め、期待感を演出する |

| アタックムービー | イベントの節目・転換シーン | イベントの趣旨やメッセージをテンポよく伝え、参加者の関心を引きつける |

| エンディングムービー | 閉会式・クロージング | イベントのハイライトや参加者の声を盛り込み、感動的に締めくくる |

| ティザームービー | SNS・Webサイトなどでの事前告知 | イベントの概要や見どころを紹介し、開催前の期待と参加意欲を高める |

| プロモーションムービー | Web広告・展示会・採用イベントなど | 企業やイベントの魅力を広く伝える |

| デジタルサイネージムービー | 展示会ブース・ロビー・受付周辺 | 会場内モニターで案内や演出を行う |

| セミナー動画 | オンライン配信やアーカイブ公開に活用 | 登壇者の講演内容をわかりやすく映像化したもの |

それぞれの動画は、使用シーンや狙いが異なります。目的に合ったムービーを選ぶことで、より強く印象づけることができます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

イベントムービーを制作する5つのメリット

イベントムービーを制作すると、会場の雰囲気づくりや情報発信がより効果的になります。ここでは、イベントムービーを導入する5つのメリットを紹介します。

- 臨場感をもって情報を発信できる

- 後から見返して次回イベントの参加率を上げられる

- ユーザーのエンゲージメントを高めやすい

- 集客や宣伝に活用できる

- 記録として終了後も長く活用しやすい

詳しく解説します。

臨場感をもって情報を発信できる

イベントムービーの最大の魅力は、臨場感を伴って情報を伝えられることです。オープニングやエンディングなど、イベント当日に上映する映像では、映像と音楽の演出によって会場全体の一体感を生み出し、文章や写真では伝えきれない「熱気」や「雰囲気」をリアルに届けることができます。

それだけでなく、優れた成果を出したチームの紹介ムービー、価値を生み出し続ける現場を紹介するインタビュー映像、会社の理念や目標を共有する訴求ムービーなど、会の主旨に合わせた映像を制作することで、関わる人々のリアルな想いを増幅して届けることが可能です。

また、イベント開催時の様子をアーカイブとして残しておくと、遠方で参加できなかった人や次回の参加を検討している人にも、登壇者の表情や観客の反応などを通してイベントの雰囲気を伝えられます。

ムービーは、言葉だけでは表現しきれない「その瞬間の熱気」や「胸に秘めた想い」を共有し、ブランドやメッセージへの共感をより深める力を持っています。

後から見返して次回イベントの参加率を上げられる

イベント当日の様子を記録したムービーは、次回イベントの集客にもつながります。

社内イベントであれば、ダイジェスト動画を公開することで情報共有や理念訴求をすることができ、社員に「次は参加してみたい」と感じてもらえるきっかけにもなります。

また、対外イベントの場合は、SNSやWebサイトでの拡散もしやすく、イベント自体の知名度や信頼度を高める効果も期待できます。映像によって主催者の姿勢や運営クオリティを視覚的に示すことで、「しっかりしたイベントだ」という印象を与えられるのも大きなメリットです。

このように、 イベントの記録ムービーを上手に活用することで、次回以降の集客やファンづくりにもつながります。

ユーザーのエンゲージメントを高めやすい

各種ムービーの配信は、視聴者との関係性を深めるうえで効果的です。

Webサイトなどで配信した動画は、再生回数や視聴完了率などのデータから、どのコンテンツに関心が集まっているのかを可視化できます。これにより、次回のイベント企画や広報施策にも活かせる具体的なヒントが得られます。

また、コメント機能やSNSでの共有によって、ユーザーの感想や反応をリアルタイムで集めやすく、双方向のコミュニケーションが生まれます。さらに、関連動画の紹介や次回イベントへの告知など、映像内に自然な導線を設けることで、イベント後も継続的な接点を持てるのが強みです。

単なる「視聴コンテンツ」にとどまらず、ユーザーと主催者のつながりを育てる重要なコミュニケーション手段となります。

集客や宣伝に活用できる

映像は、開催前・当日・開催後のすべてのフェーズで活用できるコンテンツです。

例えば、オープニング映像の一部を予告編のように再編集すれば、次回のイベント告知動画としてSNSやWebサイトで発信できます。スポンサー報告や社内プレゼンにも活用でき、企業のブランディングや信頼構築にも寄与します。上映用の映像を再利用することで、制作費用の価値を長期的に発揮できるのもポイントです。

1本のムービーを多角的に展開することで、コンテンツの価値を最大限に引き出せます。

記録として終了後も長く活用しやすい

イベントムービーは、一度制作すれば長期的に活用できる大きな資産となります。オープニングやエンディングなどの上映用ムービーも、編集や再構成によって新たな場面で再利用が可能です。

例えば、新入社員研修や社内報、広報資料などに活用すれば、制作コストの費用対効果を最大化できます。映像はテキストよりも直感的に理解しやすく、他部署や外部パートナーへの共有資料としても有効です。

さらに、イベントを記録した映像を保存・整理しておくことで、企業の歴史や活動実績を蓄積するアーカイブとして機能します。過去の内容を振り返ったり再編集したりする際にも役立ち、企業活動の継続性を支える重要な資産となります。

イベントを一過性のものにせず記録として残すことで、企業全体の信頼性や一貫性の向上にもつながります。

よくある外注トラブルと対策

イベントムービーの外注では、思わぬトラブルが起こることもあります。

- 撮影した映像がイメージと違う

- 完成映像がイメージと違う

- 納品形式でのトラブル

- 独断で事例としてサイト掲載する

それぞれのトラブル内容と、その防止策について解説します。

撮影した映像がイメージと違う

動画制作を外注する際に多いのが、「撮影した映像がイメージと違う」というトラブルです。打ち合わせで方向性をすり合わせたつもりでも、実際の仕上がりを見て「思っていた雰囲気と違う」と感じるケースは少なくありません。

原因の多くは、言葉だけのやり取りでは完成イメージを正確に共有できないことにあります。こうしたズレを防ぐには、打ち合わせ時に客観的な参考資料を共有することが大切です。

過去の映像作品や広告を例に、「カメラの距離感」「色味」「テンポ」などを具体的に示すと、制作側も意図を把握しやすくなります。また、制作会社が抽象的な提案をしてきた場合は、「参考になる映像はありますか?」と確認しましょう。

また、共有した客観的イメージをもとに、絵コンテやシナリオを制作することも重要です。

撮影前に双方が同じ完成イメージを持てるよう、視覚的な情報で擦り合わせることが、後のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。

完成映像がイメージと違う

撮影が順調でも、完成映像が「思っていたのと違う」と感じるのは、編集段階で起こりやすいトラブルです。

例えば、訴求したいポイントが弱くなってしまったり、テンポが悪くて飽きてしまったり、映像のトーンがブランドイメージに合わないといったケースがあります。

こうしたズレを防ぐには、編集前のすり合わせが大切です。動画の目的やターゲット、伝えたいメッセージ、映像の長さなどを事前に明確にし、制作会社と共有しておきましょう。また、編集途中の仮映像(ラフ版)を確認できる場合は、早い段階で方向性を確認するのが理想です。

修正の範囲や回数、納期などもあらかじめ取り決めておくことで、完成後に「想像と違う」と感じるリスクを最小限にできます。

納品形式でのトラブル

納品形式とは、完成した映像データのファイル形式や保存方法のことを指します。

イベントで上映する場合、会場の設備によって「MP4」「MOV」など指定の形式が決まっているケースもあります。さらに、PC再生かDVD/Blu-ray再生かによっても適した形式が異なります。

よくあるトラブルは、会場設備と納品データの形式が合わず「再生できない」「画質が粗い」といった事態になるケースです。事前に投影方法と対応フォーマットを確認し、制作会社へ正確に伝えることが重要です。

また、上映用データは容量を抑えるために圧縮されていることが多く、高解像度のマスター版を社内資料として残したい場合は、あらかじめその旨を伝えましょう。

納品後に追加形式を依頼すると、変換作業費が発生することもあります。事前確認と明確な取り決めが、トラブル防止のポイントです。

独断で事例としてサイト掲載する

動画制作会社では、制作実績として過去の作品を自社サイトやSNSに掲載することがあります。これは、制作力を示す重要なプロモーション手段ですが、発注側の了承なしに公開されるとトラブルにつながる場合があります。

例えば、社内資料やイベント映像に機密情報・社員の顔・未公開の企画内容などが含まれているケースです。こうした映像を無断で「制作実績」として掲載されると、情報漏えいや社内外からの誤解を招くおそれがあります。

防止策としては、契約書や発注書の段階で「公開可否」「使用範囲」「掲載時のクレジット表記」を明確に取り決めておくことが重要です。掲載を許可する場合でも、公開範囲(社名を出さない/一部映像のみなど)を具体的に指定しておくと安心です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

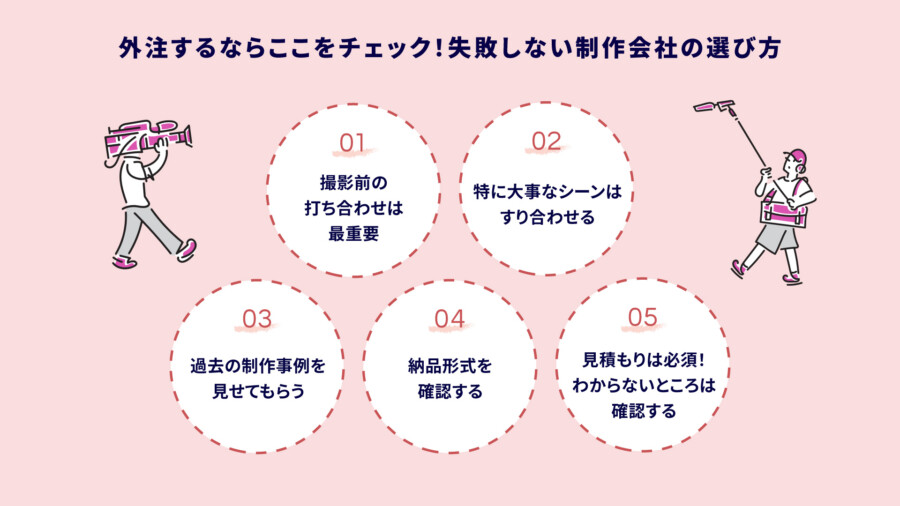

外注するならここをチェック!失敗しない制作会社の選び方

イベントムービーの品質は、制作会社選びで大きく変わります。ここでは、外注する際にチェックしておきたいポイントを整理しています。

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 制作実績(得意分野・事例) | これまでに手がけた動画のジャンル・テイストを確認。 自社の目的(イベント・採用・PRなど)と近い実績があるかをチェック。 |

| 企画・構成力 | 単に撮影・編集だけでなく、コンセプト提案やシナリオ設計までサポートしてくれるかを確認。 |

| コミュニケーション体制 | 担当者の対応の早さ・ヒアリングの丁寧さ・修正への柔軟性など。やり取りのスムーズさは完成度に直結。 |

| 費用見積もりの明確さ | 費用の内訳(企画・撮影・編集・BGM・ナレーションなど)が明記されているか。追加料金が発生する条件も確認。 |

| 修正対応・納期管理 | 修正回数の上限や、納期の厳守体制をチェック。契約書に明記があると安心。 |

| 契約内容・著作権の扱い | 納品後のデータの権利や、制作実績としての掲載可否などを事前に確認。 |

| 動画制作後のフォロー体制 | 制作後のフォロー体制があると、動画を完成させたあともスムーズに活用できる。 どこまでフォローしてもらえるかを把握しておくと安心。 |

| 口コミ・評判 | 公式サイトの事例だけでなく、GoogleレビューやSNSなどで実際の評判を確認。 |

これらをしっかり確認することで、信頼できる制作会社を見極めやすくなります。

イベントムービーが大当たり!成功事例3選

h3の導入+後続のH3を箇条書きで列挙

祝福の声を盛り込んだ、圧倒的な称賛を贈る表彰アタックムービー

全社表彰式は優れた成果を評価するだけでなく、理念の体現行動や価値創出におけるマインドを分かち合い、全社的な一体感を醸成する大切な機会です。

その中でも特にメッセージが伝わりやすいのが、受賞者を紹介するムービーです。

ある企業では、それぞれの部門受賞者に「圧倒的な称賛を贈りたい」という想いから、異例の長さのアタックムービーを制作。

通常、登壇者の呼び込みに使われるアタックムービーは数十秒から数分程度でまとめられますが、関係者からのコメントなどを収録して10分以上の映像となりました。特にMVP獲得者の映像は20分を超える大作となり、多くの仲間や上長からのコメントが収録されました。

さらに、映像内ではご家族のサプライズ登場もあり、受賞者ご本人や周りの仲間が涙を浮かべて見るものとなりました。

この背景には、共に働く仲間を想い、価値を生み出すための“人同士のつながり”を重んじる企業文化があります。

一人ひとりの想いやドラマを分かち合い、つながりを深め、会社をもっと好きになってもらえるように、という願いの込められた演出でした。

まだ訪れていない未来を表現し、顧客との関係を深めるコンセプトムービー

まだ実現していない未来への願いを共有する。映像にはそのような力もあります。

ある企業では、プロダクトの20周年を記念したPRイベントで、プロダクトが今後叶えていく未来像を訴求する映像を制作されました。

今よりも少しだけテクノロジーが進化した未来。AIの力で物理的・時間的な制約が今以上に取り払われる。その世界で、プロダクトが叶えていく人と人とのつながりや、困っている人に向けて届けられる人のぬくもりを表現した映像です。

プロダクトの今後の成長イメージを訴求する内容で、その利便性や意義を訴えるために、ドラマ仕立てでプロダクトの利用シーンを紹介するというものでした。プロダクトが可能にすることや、それによって制約が取り払われた関係を表現するためにさまざまな映像手法を使用し、まだ訪れていない未来を感じさせるようなものとなりました。

「特別な技能がない人でもデジタルの恩恵が受けられる未来」を目指している企業の想いが込められた映像となり、来場していた顧客との関係を深めるきっかけとなりました。

理念の尊さを想う。顧客の声を取り入れたクロージングムービー

日々の業務の中で自分たちはどんな価値を生み出せているのか、それは本当に誰かのためになっているのか。

数字や目標達成に追われながら忙しく働くメンバーは、ふと、このような疑念を持ってしまいがちです。

その努力を称え、メンバーが生み出している価値と理念を紐付けて伝える上でも、映像は効果的な方法のひとつとなります。

ある企業では、全社表彰式の締めくくりとして理念の重要性を訴えるクロージングムービーを制作しました。

表彰式当日の様子を網羅した撮って出しの映像に、事前に収録していた顧客や経営者のインタビューを加え、映像全体で大きなメッセージが伝わるように構成された内容でした。映像の中では、イベント当日にピッチに立つ登壇者たちの様子や各部署の業務風景が映し出されます。さらなる価値を生み出そうと邁進するメンバーの様子のあとに、その想いが届く先として、顧客が感謝を伝えるインタビューが流れます。想いを込めた仕事が、たしかに誰かの心に届いていると実感できる構成です。映像の最後は経営者が登場し、メンバーへの感謝と、理念を胸に抱いて成長することの意義を語ります。そして、そのメッセージと重なるように、表彰式当日のメンバーの晴れやかな笑顔が映ります。

仕事の尊さを分かち合い、顧客からの言葉をメンバーに届けたいという願いをカタチにしたクロージングムービーでした。

“想い”を分かち合うムービー制作ならCultiveまで

イベントムービーは、企業の想いを伝え、会場の一体感を生み出す大切なツールです。

外注の際に制作会社とのすれ違いを防ぐには、目的の共有やイメージの可視化、納品形式や契約内容の確認といった、事前のすり合わせが欠かせません。

Cultiveでは、企画構成から撮影・編集・当日の演出までを一貫してサポートし、丁寧なヒアリングで「イメージと違った」を防ぎ、参加者と想いを分かち合える映像へと落とし込みます。

「他部署の取り組みや想いを知ってほしい」「例年のイベントから更新して期待感を持たせたい」という方は、ぜひCultiveへご相談ください。

企業の想いを“伝わるカタチ”に変える、最適なプランをご提案いたします。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)