風土の醸成とは

はじめに「風土の醸成」とは何かを正しく理解しましょう。

- 社内の風土とは何か?文化・制度との違い

- なぜ「風土の醸成」が注目されているのか

- 企業成長と組織風土の関係性

それぞれ詳しく解説します。

社内の風土とは何か?文化・制度との違い

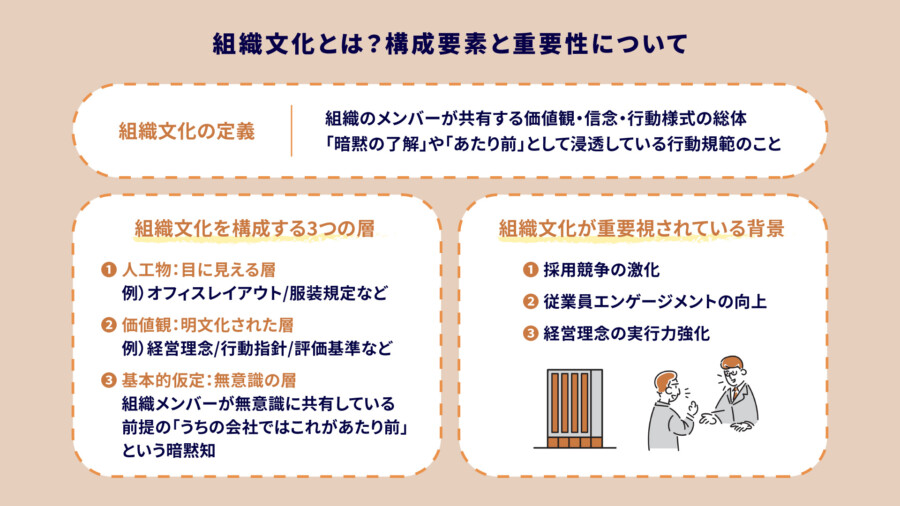

組織風土とは、組織の文化を受けて自然と定着した、社員の日々の行動や考え方のことを指します。

似た言葉に「組織文化」や「制度」がありますが、それぞれ役割は異なります。

組織文化は企業の価値観や考え方を表し、制度は評価・報酬・育成などの仕組みを指します。

風土は、それらが実際に現場でどう根付いているかを示すものです。

たとえば「新しい案を臆せずに言い出せる」「誰にでも気軽に声をかけられる」といった、文化の影響を受けて自然と取られている行動や思考の総称が風土となります。

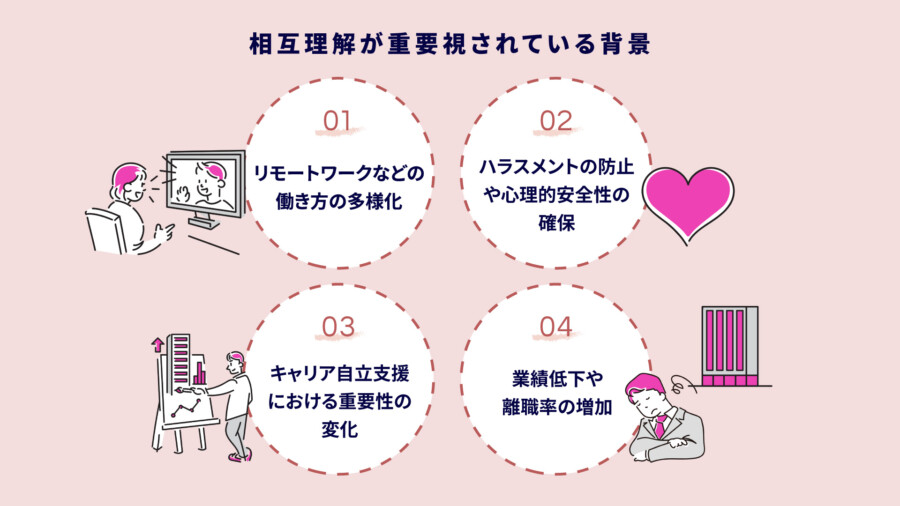

なぜ「風土の醸成」が注目されているのか

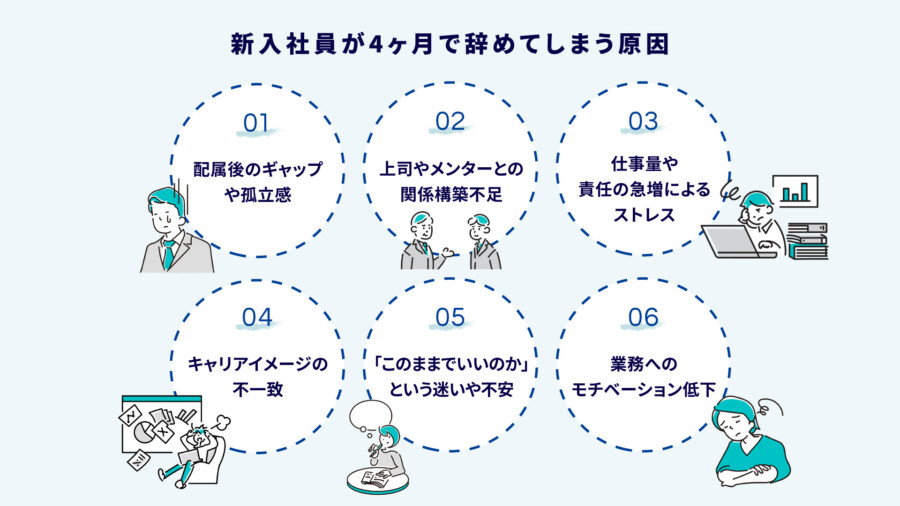

近年、企業では「心理的安全性の確保」や「多様性の受容」「離職防止」といった課題が重要視されており、これらを支える基盤として風土の醸成が注目されています。特にZ世代は、働きがいや自身の価値観と企業の理念がマッチしていることを重視する傾向があります。

さらに、リモートワークの普及によって、メンバー同士のつながりや一体感が希薄になりやすいという課題もあります。

こうした時代背景のなかで、一過性の施策にとどまらず、組織に根づく信頼と協働の風土づくりが求められています。

企業成長と組織風土の関係性

良い組織風土を持つ企業は、社員のエンゲージメントや定着率、生産性が高い傾向にあります。

たとえば、リンクアンドモチベーションと慶應義塾大学の共同調査では、こうした企業では退職率が低く、営業利益率も高いという結果が出ています。

信頼と協力が根付いた風土は社員が安心して意見を出し、協力しながら成果を上げる土壌となり、結果的に事業の成長スピードを高めます。

経営視点からも、風土づくりは中長期的な企業競争力の鍵を握る、重要な施策といえます。

出典:リンクアンドモチベーション モチベーションエンジニアリング研究所

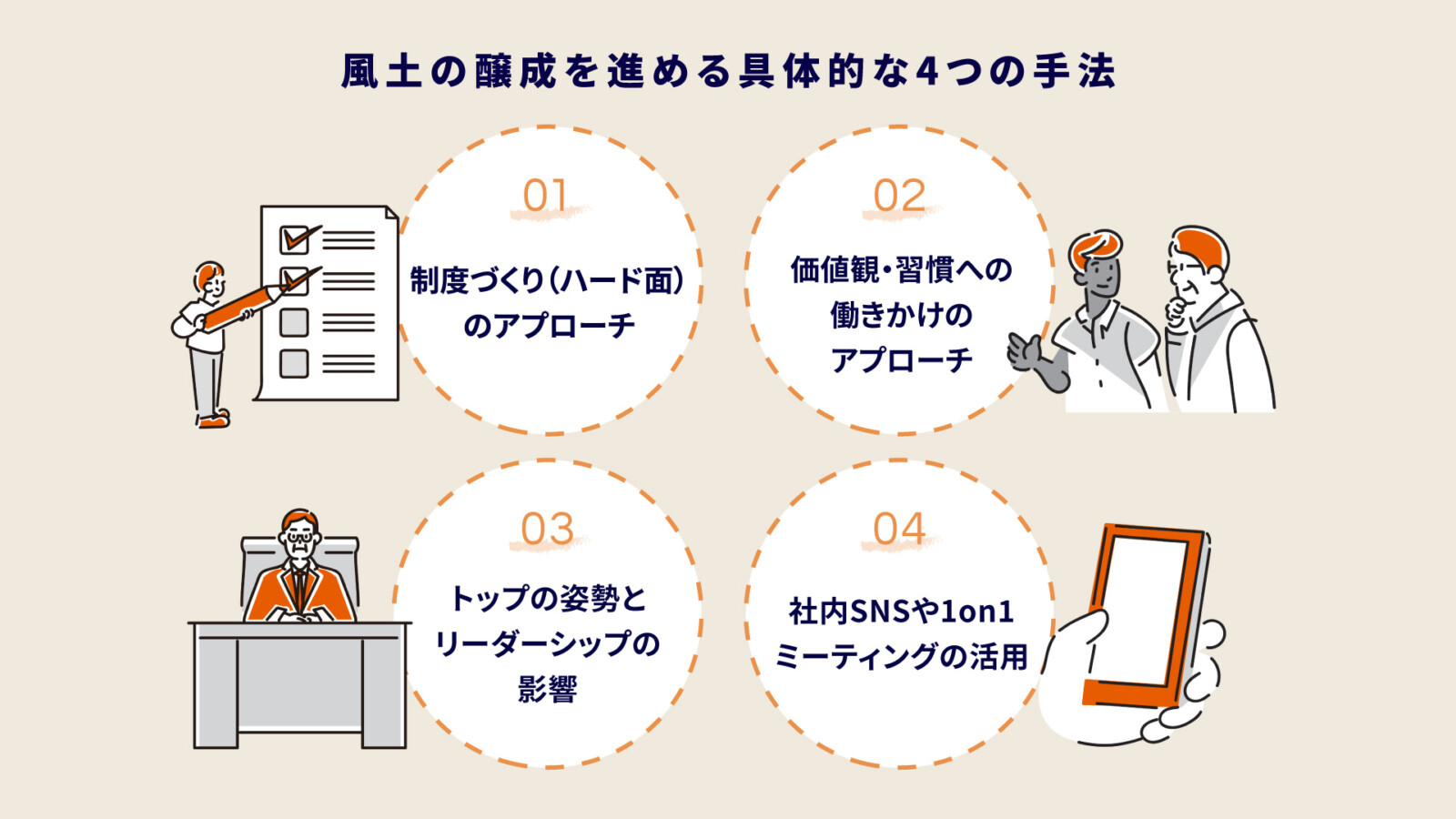

風土の醸成を進める具体的な4つの手法

風土の醸成は「自然に育つもの」ではなく、意図的な働きかけが必要です。

ここでは、具体的に取り組める手法を紹介します。

- 制度づくり(ハード面)へのアプローチ

- 価値観・習慣(ソフト面)へのアプローチ

- トップの姿勢とリーダーシップの影響

- 社内SNSや1on1ミーティングの活用

詳しく見ていきましょう。

制度づくり(ハード面)へのアプローチ

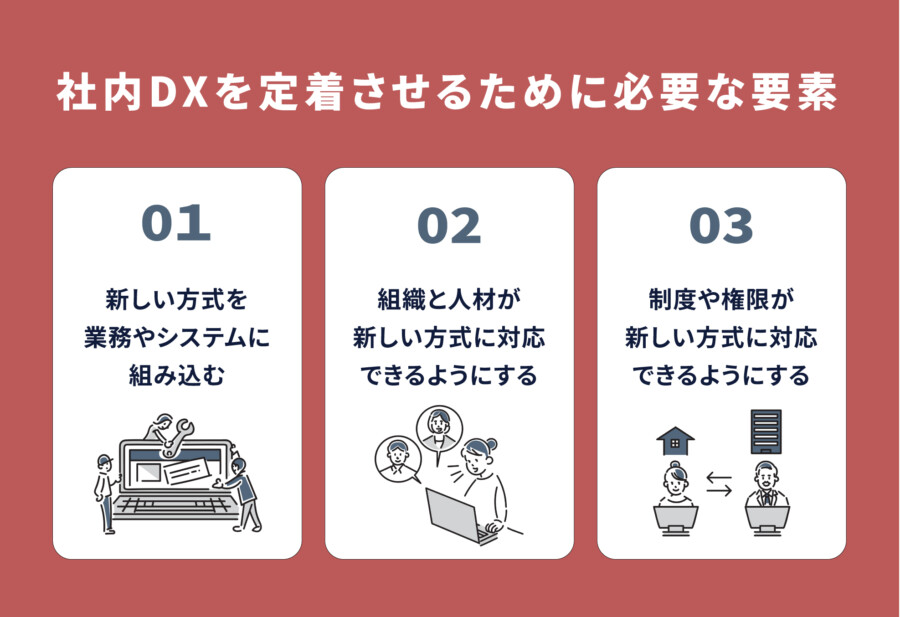

ハード面とは、評価制度・報酬体系・勤務形態など、仕組みや制度といった「目に見えるルールや構造」を指します。

風土醸成におけるハード面へのアプローチは、これらの制度設計を通じて、社員の行動や意識に働きかけることを目的としています。

たとえば「感謝の気持ちをポイント化し、社内で可視化・交換できる制度」や、「エンゲージメントスコアを賞与に反映する仕組み」などが実践例として挙げられます。

ただし、制度の運用にあたっては「公平性」や「一貫性」が欠かせません。

制度と実態にギャップが生じると不信感を招くおそれがあるため、丁寧な設計と継続的な見直しが重要です。

価値観・習慣(ソフト面)へのアプローチ

ソフト面とは、価値観や習慣といった「目に見えない部分」を指します。

これらに働きかけることは、組織内で共有される思考の枠組みやマインドセット、フィードバックの文化などに影響を与える重要なアプローチです。

共通の価値観や言葉(共通言語)を浸透させ、フィードバックを受け入れる文化が育つことで、社員の行動や意識は変化していきます。

朝礼での理念共有やストーリーの発信、スローガンの掲示といった日常的な工夫は、価値観を根づかせる有効な手段です。

また、トップダウンの発信に加えて、現場の声を活かすボトムアップの仕掛け作りも大切です。

社員が自発的に動ける環境づくりが、風土醸成の鍵となります。

トップの姿勢とリーダーシップの影響

組織風土は、経営層や管理職の言動が社員の行動基準となることで徐々に形成されていきます。特にトップの姿勢やふるまいは、風土づくりの要です。

たとえば理念や方針は言葉で語るだけでなく、行動として示すことが重要です。

率先して挨拶を交わす、挑戦を後押しする、フィードバックを素直に受け入れるといった「率先垂範」の姿勢が、風土づくりの土台となります。

さらに、「理念の語り直し」や「役員からの定期的なメッセージ配信」などを通じて、組織の価値観を言語化・共有することも効果的です。

トップが背中で示すことで、組織全体に一貫した方向性と信頼感が生まれ、風土の定着を後押しします。

社内SNSや1on1ミーティングの活用

社内SNSや1on1ミーティング(上司と部下が1対1で定期的に行う面談)の活用は、現代の組織において風土醸成を進める有効な手段です。

YammerやUnipos、TUNAGといった社内SNSは、部署を越えたつながりや感謝の可視化を促進し、心理的安全性や横断的な信頼関係の構築に役立ちます。

実際にUniposを導入した企業では、感謝の気持ちをオープンに伝える文化が根付きポジティブな声かけが日常化することで、組織全体に前向きな循環が生まれたという声が多く聞かれます(Unipos社調査より)。

また、上司と部下が定期的に1on1を行うことで、業務の進捗確認だけでなく感情面のフォローや信頼関係の構築も可能になります。

このように、ツールを上手に活用することで、組織の風土づくりをより確かなものにしていけます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

組織風土を可視化・測定する方法

組織風土は目に見えにくいものですが、可視化と測定で改善が可能です。

ここでは、その具体的な方法について解説します。

- 診断ツールやサーベイを活用する

- 数値化して成果と連動させる

それぞれのポイントを順に確認してみましょう。

診断ツールやサーベイを活用する

組織風土は目に見えないものですが、診断ツールや組織サーベイを使うことで、意識的に可視化することが可能です。

たとえば、wevoxやモチベーションクラウド、リンクアンドモチベーションの組織診断などは、心理的安全性・共感度・エンゲージメントといった指標を定量的に測定できます。

これらのツールは、部署間や時期ごとの「定点観測」や「比較分析」が可能で、施策の前後でどう変化したかを可視化できる点が大きな強みです。

実際、wevoxを導入した企業では月次でエンゲージメントを測定し、結果をもとにチームごとの振り返りや1on1の質向上に活用するなど、継続的な組織づくりに取り組んでいます。

数値化して成果と連動させる

風土の測定は「数値化して終わり」ではなく、その後のアクションにつなげることが重要です。

可視化された風土データは、具体的な取り組みや評価制度と連動させることで組織全体に変化を促す推進力となります。

たとえば、1on1の実施率をKPI(目標達成度を測るための定量的な指標)として設定したり、ピアボーナス(同僚同士で贈り合う報奨制度)の獲得数を見える化して評価に組み込むなど、日常の行動と指標を結びつける工夫が有効です。

風土は定性的に語られがちですが、あえて定量化することで組織内での共通認識が生まれやすくなります。

その実行には、人事部門と現場マネージャーの継続的な連携が欠かせません。

風土の醸成を図る際のよくある失敗例と注意点

風土の醸成を進めるときは注意が必要です。ここでは、よくある失敗例と注意すべき点を解説します。

- 風土改革を周知しても形骸化する

- トップダウン一辺倒な運営体制で浸透しない

- 社員の理解・共感を得られない

順に見ていきましょう。

風土改革を周知しても形骸化する

風土改革に取り組んだものの「スローガンを掲げただけで終わった」「理念を額縁に飾ったまま実態と乖離している」といった形骸化に陥るケースは少なくありません。

これは、取り組みが表面的で継続性がなく、現場での具体的な行動に落とし込まれていないことが主な原因です。また、リーダー自身が実践していないと、社員の共感も得られず浸透しません。

定着のためには「毎朝のあいさつ」「月1回の価値観共有ミーティング」など、小さな行動習慣への具体化が重要です。

あわせて、施策の効果を定期的に振り返る場を設け、現場の声を反映しながら柔軟に改善していく姿勢が求められます。

トップダウン一辺倒な運営体制で浸透しない

経営層だけで風土改革を推進し、現場の納得や実感が伴わないまま進めると「お仕着せ感」や「やらされ感」が強まり、結果的に浸透しづらくなります。

こうした状況では社員の主体性が損なわれ、風土改革の効果が限定的になることが多いです。現場の声を積極的に取り入れて、ボトムアップ型の仕組みや取り組みも行うようにしましょう。

たとえば、社内アンバサダーを活用したり現場メンバーによるワーキンググループを編成し、実際の課題やアイデアを反映させることで、社員の共感と参加意欲を高められます。

経営層と現場が意見を交換し合い、課題やアイデアを共有しながら組織風土改革を一緒に進める関係性が重要です。

社員の理解・共感を得られない

理念や行動指針が社員の心に響かず、日々の業務と結びつかないケースは少なくありません。

こうした共感不足の背景には、施策導入時の説明が不十分であったり目的が曖昧なまま進められたことが挙げられます。

その結果、社員は「なぜこの取り組みが必要なのか」を理解できず、風土改革に主体的に関わりにくくなります。

解決には、施策と現場の課題や価値観の「接点」を意識し、ミッションの語り直しやストーリーテリング、対話型の勉強会を活用することが有効です。

また、そもそも理念や指針が現場の実情とマッチしていないというケースもあります。たとえば、理念で「顧客にとことん向き合う」ということが語られていても実際は成果主義であったり、社員が疲弊しすぎていて顧客に向き合う余裕を持てないといったケースです。

こういった現場の状況を無視した理念や、実際の評価と異なるような内容であったりすると、メンバーからの不信を買ってしまい風土は醸成されません。

社内の共感が得られていないと感じるときには、メンバーの声に耳を傾けて原因を探ることが大切です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

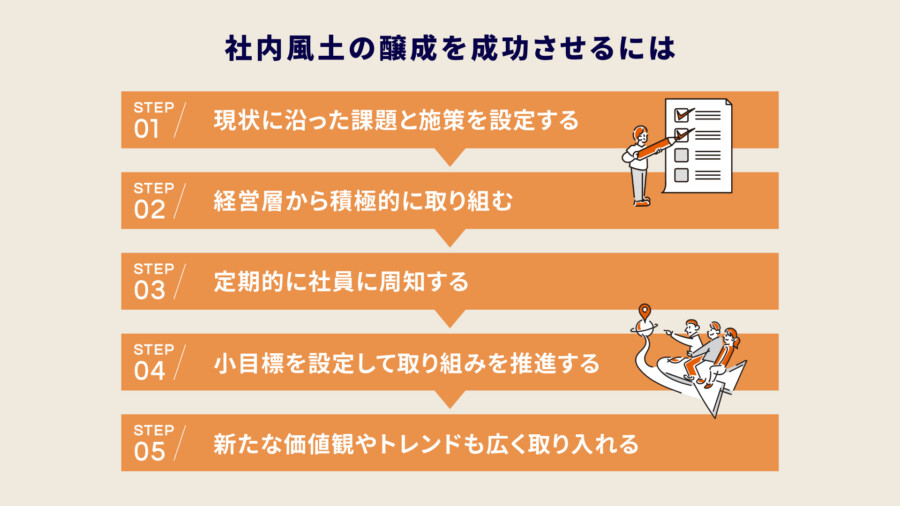

社内風土の醸成を成功させるには

ここでは、風土醸成を成功に導くために重要な5つの視点と、具体的な進め方を紹介します。

- 現状に沿った課題と施策を設定する

- 経営層から積極的に取り組む

- 定期的に社員に周知する

- 小目標を設定して取り組みを推進する

- 新たな価値観やトレンドも広く取り入れる

それぞれのポイントを順に見ていきましょう。

現状に沿った課題と施策を設定する

風土醸成を理想論だけで進めると、現場の実態と乖離し失敗するリスクが高まります。

まずはサーベイや1on1、ヒアリングなどを活用して部署別や年代別など多角的に現状を可視化しましょう。

たとえば、風土醸成が浸透しにくい理由が「共通言語の不足」なのか「心理的安全性の欠如」なのかを明確にすることで、的確な課題設定が可能になります。

こうした現状把握は、施策を効果的に設計・実行するための土台であり、風土改革の出発点です。

実務担当者がこのステップを丁寧に踏むことが、成功への第一歩となります。

経営層から積極的に取り組む

経営層の関与は、組織風土醸成において欠かせない重要な要素です。

「風土はトップの姿勢が決める」と言われるように、経営陣が自ら理念を語り施策に積極的に参加し評価することで、社員に「本気度」が伝わります。

たとえば、社長や役員が社内報でメッセージを発信したり、全体朝礼や動画配信で直接取り組みを共有するケースも増えています。

こうしたトップの行動は、社員の温度感を高め、組織全体の共感や参加意欲を促進します。

実務担当者は、経営層と連携し強力な後押しを得ることが、風土醸成成功に不可欠であることを理解しましょう。

定期的に社員に周知する

施策を導入しても、社員にしっかり周知されなければ効果は限定的にとどまります。

重要なのは「定期的に」「多チャネルで」情報発信を行うことです。社内SNSやポスター、全体会議、メルマガなどを組み合わせて、繰り返し伝える工夫が欠かせません。

また「なぜこの取り組みを行うのか」という背景や目的を、ストーリー性を持たせたり動画で伝えたりすることで、社員の理解と共感を深めることができます。

こうした継続的な周知活動が組織内での共通言語化を促し、風土醸成の基盤を強化します。人事やマネジメント担当者は、多様な手段を駆使して全社に浸透させる仕組みづくりを心がけましょう。

小目標を設定して取り組みを推進する

組織風土を一気に変えようと大きな目標を掲げると、社員にとって負担が大きく取り組みが進みにくくなります。

そこで「行動指針を日常に浸透させる」「ありがとうカードを100枚集める」など小さく具体的な目標を設定し、段階的に進めることが効果的です。こうしたスモールステップを踏むことで、目標の達成状況が可視化され、振り返りや改善がしやすくなります。

PDCAサイクル(計画・実行・振り返り・改善を繰り返す手法)やOKR(目標と成果指標を明確にする管理手法)を活用しながら成功体験を積み重ねることで、社員の自信とモチベーションが高まり、風土改革が自然と組織に根づいていきます。

新たな価値観やトレンドも広く取り入れる

社内風土は固定的なものではなく、社会や世代の変化に合わせて柔軟に進化させる必要があります。

近年「ダイバーシティ・インクルージョン」の推進が社会的な重要課題となっています。リモートワーク時代における心理的安全性の確保やZ世代の台頭など、多様な背景や価値観を持つ人々を尊重し、活かすことが一層求められています。

こうした変化を取り入れるために、他社事例の研究や外部講師・ファシリテーター(議論を円滑に進める進行役)の招へい、ラーニングカルチャーの促進など、外部の知見を積極的に活用することが効果的です。

変化に柔軟に対応できる風土こそが、時代の波を乗り越えるしなやかで強い組織をつくる鍵となります。

“らしさ”が武器に変わるカルチャーづくりならCultiveへ

風土の醸成は、組織の持続的成長や社員の定着に欠かせない要素です。

具体的な施策を現場と連携しながら継続的に進めることで、共感と信頼に基づく強い組織風土が育まれます。

会社の理念や歴史、そしてメンバーの本音と向き合いながら「うち“らしい”カルチャー」を目指して挑戦してみてください。

なお、Cultiveでは、会社の“らしさ”をメンバーと分かち合えるような社内イベントや施策を幅広く支援しています。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを企画としてご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまでー。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

「みんなが安心して働ける組織文化を」「対話を深めて新たな価値創造を」

そのような課題に取り組まれている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)