部署間の連携が不足すると、情報の行き違いやミスが起きやすくなり、社員のモチベーション低下や組織全体の生産性低下といった悪影響を及ぼすおそれがあります。

その結果として、業務の停滞やトラブルが発生し、お客様への対応の遅れや売上機会の損失につながる可能性もあります。

部署ごとに目標や立場、役割が異なることから、連携のハードルが高くなり、協力体制の構築が難しいと感じている担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、部署間の連携が取れている状態の特徴や、連携がうまくいかない主な理由、強化するための具体的な方法を、事例を交えながらわかりやすく解説します。社内の連携に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

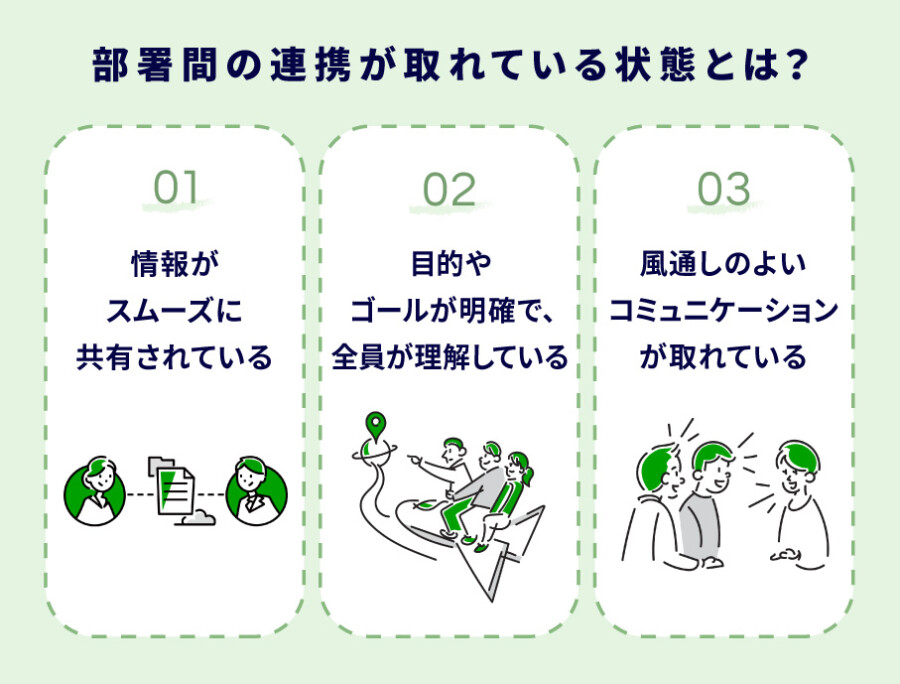

部署間の連携が取れている状態とは?3つの特徴を紹介

部署間の連携が取れている状態には、いくつかの共通した特徴があります。

- 情報がスムーズに共有されている

- 目的やゴールが明確で、全員が理解している

- 風通しのよいコミュニケーションが取れている

このような状態を実現できれば、業務の質やスピードが向上し、組織全体の生産性にもよい影響を与えます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

情報がスムーズに共有されている

まず重要なのは、「必要な情報がタイムリーに共有されている」ことです。

部署間で円滑に連携を取るためには、互いにどのような情報が必要かを理解し、必要なタイミングで情報が届く体制を整える必要があります。

情報の透明性が高い環境では、誤解や伝達ミスが起こりにくくなり、作業のやり直しや無駄な調整の手間を減らせます。結果として、業務のスピードと正確性が向上するでしょう。

目的やゴールが明確で、全員が理解している

次に大切なのが、「共通の目的に向かって連携して行動できている」ことです。

部署ごとに業務内容や優先順位は異なりますが、最終的に目指すゴールが明確であれば、協力し合う体制を構築しやすくなります。また、役割分担が明確であれば、互いの強みを活かして業務を進められるため、効率も高まります。

目的の共有は、組織全体の方向性を統一するために欠かせない要素といえるでしょう。

風通しのよいコミュニケーションが取れている

最後に、「部署をまたいだコミュニケーションのしやすさ」も、部署間の連携の質に影響を与える要素です。

他部署のメンバーと気軽に意見交換や相談ができる環境が整っていれば、連携に対する心理的な負担の軽減が期待できます。また、信頼関係を構築するのにも役立つため、いざというときのスムーズな連携にもつながります。

円滑なコミュニケーションは、組織全体の一体感を高める土台となります。

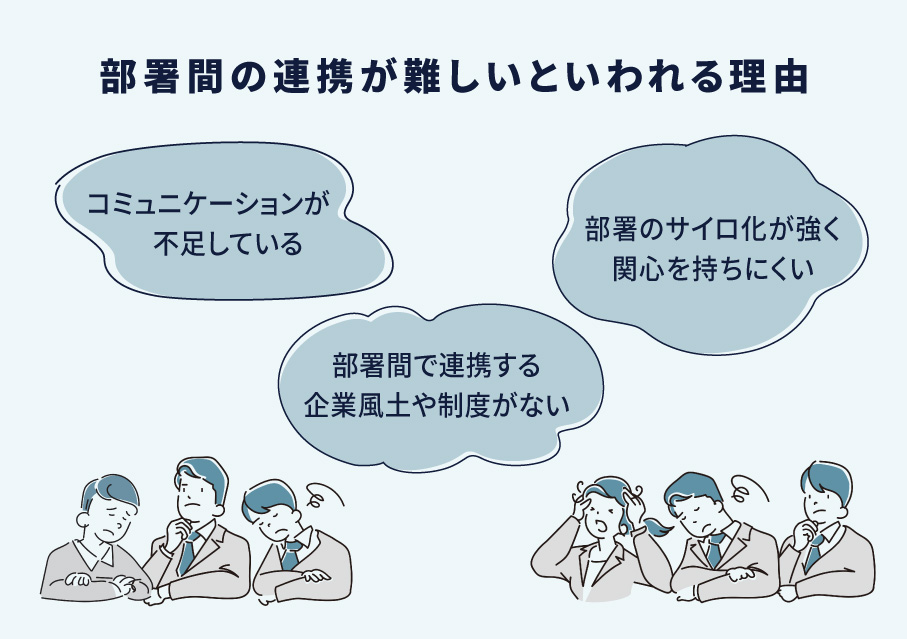

部署間の連携が難しいといわれる理由

部署間の連携がうまくいかない背景には、主に3つの要因があります。

- コミュニケーションが不足している

- 部署間で連携する企業風土や制度がない

- 部署のサイロ化が強く、関心を持ちにくい

これらの要因が複雑に絡み合うことで、部署間の連携を妨げる要因となっています。それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

コミュニケーションが不足している

まず大きな要因として、「部署間のコミュニケーション不足」が挙げられます。情報や意見を交わす機会が少ないと、業務に関する認識のずれが生じやすくなります。その結果、誤解や連携ミスが起こり、業務の停滞や信頼関係の悪化につながります。

円滑な連携のためには、日常的に情報を共有し合い、相互理解を深めることが欠かせません。意思疎通が不足している状態では、組織全体のパフォーマンスが低下してしまいます。

部署間で連携する企業風土や制度がない

次に、「部署を越えた連携を支える文化や制度の欠如」も課題です。

日頃から他部署との交流機会がほとんどないと、部門をまたいだ協力体制を築きにくくなります。また、連携を評価する仕組みがない場合、部署ごとの目標達成が優先され、協力意識が育ちません。

こうした状況では、組織内に連携を促進する基盤が整わず、連携が一時的・形式的なものになりがちです。連携を定着させるには、風土や制度面での整備が必要です。

部署のサイロ化が強く、関心を持ちにくい

さらに注意が必要なのが、「部署のサイロ化」が進行している場合です。

サイロ化とは、部署ごとの情報の孤立化が進み、他部門との交流や連携がほとんどおこなわれない状態のことです。このような状況では、他部署の業務や課題に関心を持ちにくくなり、各部門が自部門の成果のみを重視する傾向が強まります。

その結果、組織全体を見渡す視点が薄れ、部署間で連携する必要性が認識されなくなります。サイロ化を防ぐためには、情報共有の活性化や、部門を超えた共通の目的意識を育てる取り組みが不可欠です。

部署間の連携を強化するメリット

部署間の連携を強化することで、企業全体に以下のようなメリットがもたらされます。

- 業務の効率化が進み、生産性が向上する

- イノベーションの創出につながる

- 問題発生時に柔軟な対応が可能になる

- 従業員のモチベーションが向上する

それぞれのメリットを具体的に紹介します。

業務の効率化が進み、生産性が向上する

部署間の連携が円滑になり、必要な情報がタイムリーに共有されるようになると、業務の重複や手戻りが減り、無駄な作業が削減されやすくなります。

また、関係各所との調整もスムーズになり、意思決定のスピードが上がることで、全体の業務フローが最適化されます。こうした仕組みは、組織全体の生産性向上に直結する重要なポイントといえるでしょう。

イノベーションの創出につながる

異なる知識や視点を持つ部署同士が連携することで、新たな発想や価値が生まれやすくなります。具体的には、営業部門と開発部門が連携すれば、顧客ニーズを的確にとらえた商品やサービスの企画・開発が可能になります。

このような部門横断の取り組みは、企業の競争力を高めるだけでなく、新規事業の立ち上げにもつながるなど、持続的な成長を後押しする原動力となるでしょう。

問題発生時に柔軟な対応が可能になる

トラブルや予期せぬ課題が発生した場合でも、連携体制が整っていれば迅速な対応が可能です。たとえば、ある部署で起きた問題に対して、他部署が連携して解決にあたることで、被害の拡大を防ぎつつ、より実効性のある対処が可能になります。

また、複数の視点から課題を分析できるため、再発防止策にも多角的なアプローチが取れるようになります。

社員・従業員のモチベーションが向上する

風通しのよい職場では、部署の垣根を越えて意見交換や協力がしやすくなり、自然と働きやすさが向上します。

さらに、他部署と協力して成果を上げた経験は、達成感や成長の実感につながり、社員一人ひとりのやる気を引き出します。こうした前向きな気持ちは、エンゲージメントの向上や離職防止にも効果的です。

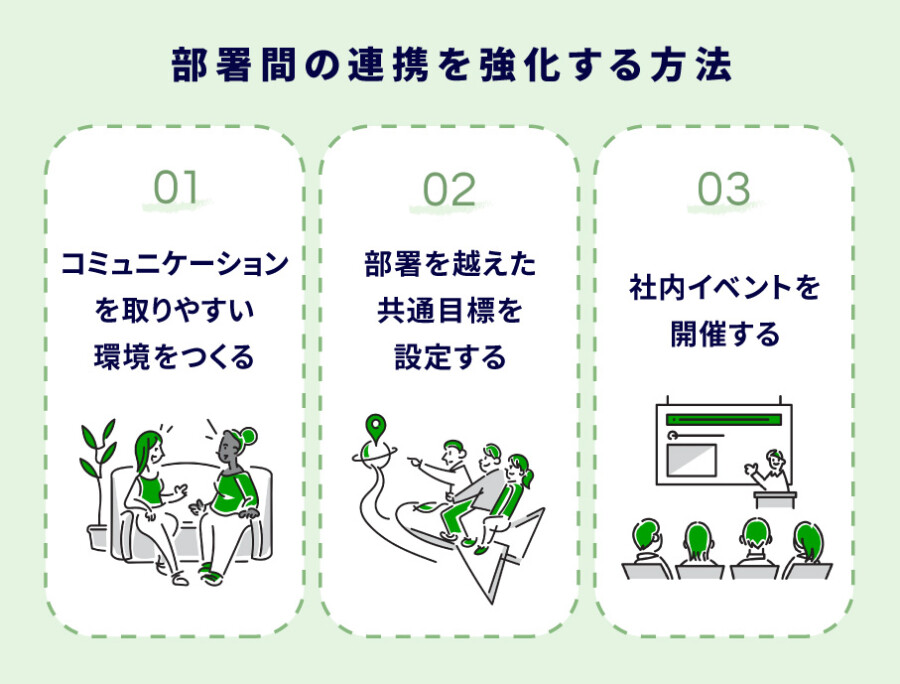

【具体例付き】部署間の連携を強化する方法

部署間の連携を強化するためには、実際に機能する取り組みを導入することが重要です。

- コミュニケーションを取りやすい環境をつくる

- 部署を越えた共通目標を設定する

- 社内イベントを開催する

それぞれの方法について、具体例を交えながら紹介していきます。

コミュニケーションを取りやすい環境をつくる

部署間の連携には、日常的にコミュニケーションを取りやすい環境が欠かせません。

物理的または心理的な距離があると、報告・連絡・相談に負担を感じやすくなり、結果として連携の機会が失われてしまいます。

そこで、日常的に話しかけやすく、情報が流れやすい環境を整える必要があります。以下は、コミュニケーションを活性化させるための工夫の具体例です。

<例>

- フリーアドレス制の導入で他部署との会話を促す

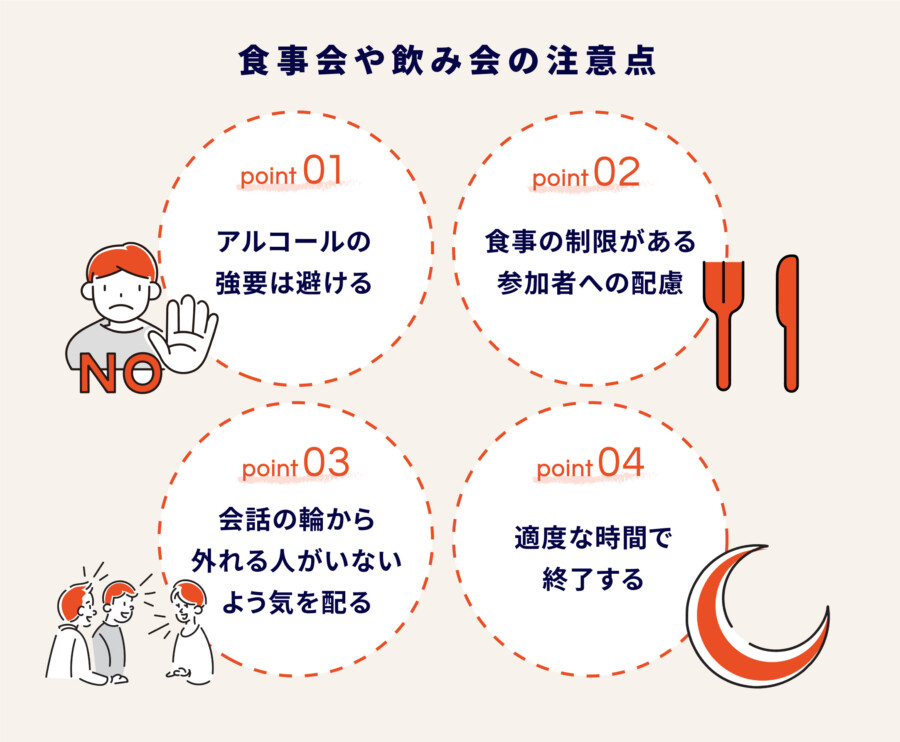

- ランチ会や懇親会など、気軽な交流の場を定期開催する

- 社内チャットに雑談用のチャンネルを設ける

部署を越えた共通目標を設定する

部署ごとの成果だけに焦点を当てた体制では、他部署との協力が軽視され、連携が後回しになる傾向があります。

このような状況を改善するには、部署横断の共通目標を設定し、業務のなかに自然と連携が組み込まれる仕組みをつくることが効果的です。

具体的な取り組みとしては、以下のような方法が挙げられます。

<例>

- 異なる部署で混成チームを組み、共通のプロジェクトに取り組む

- KPIに「他部署との協力成果」を加え、行動を具体的に評価する

- 全社的な目標を掲げ、部門間で進捗を共有する

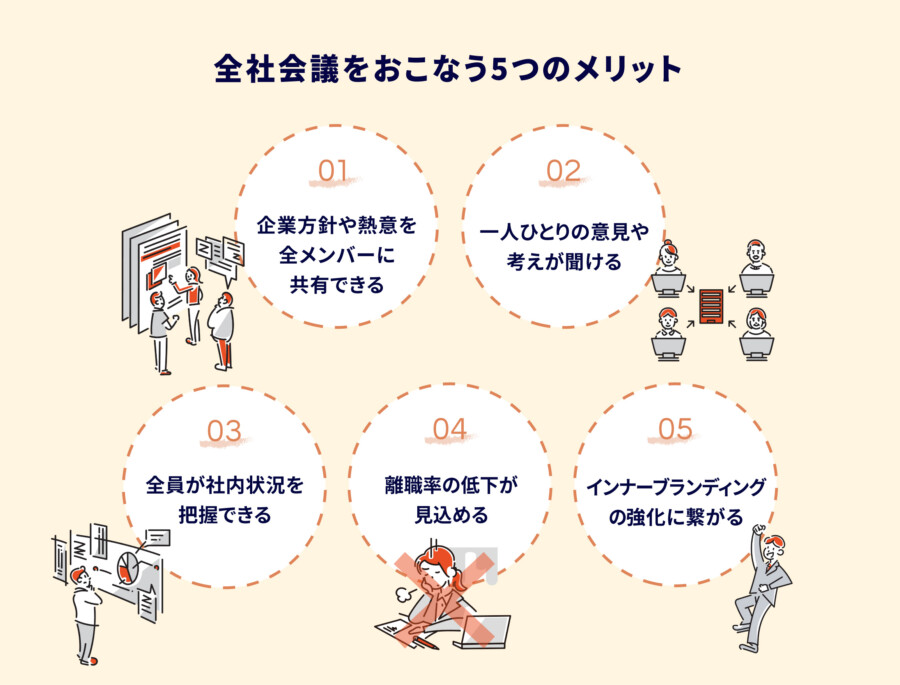

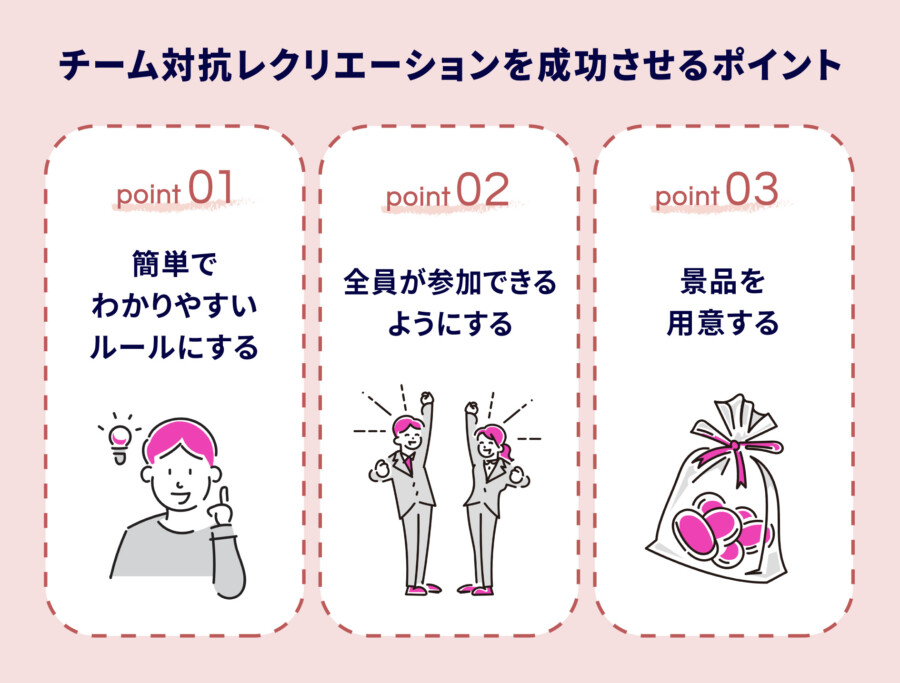

社内イベントを開催する

仕事以外の場でも接点を持ち、価値観や感情を共有することは、信頼関係の構築に大きく貢献します。

特に、日常業務で関わりの少ない社員や他部署のメンバーと交流することで、コミュニケーションの幅が広がり、心理的なハードルが下がります。

こうした部署間の信頼関係を築くためのきっかけとして、社内イベントは非常に有効な手段といえるでしょう。

<例>

- 企業理念を共有する全社イベントを実施する

- 部署間連携を称える表彰制度を設ける

- 部門混合のチームで参加するレクリエーションを開催する

まとめ

部署間の連携は、業務効率や生産性の向上だけでなく、従業員のエンゲージメントを高めるうえでも重要です。

連携しやすい環境が整えば、信頼関係が生まれ、仕事の意義やチームへの愛着も高まりやすくなります。結果として、モチベーションの向上や離職の防止にもつながります。

もし、部署間の連携に課題を感じている場合は、Cultive(カルティブ)の組織づくり支援サービスをご活用ください。

Cultiveでは、コミュニケーション設計や組織開発の支援に加え、キックオフイベントをはじめとする社内イベントの企画・立案・実施もサポートしています。企業の理念や文化を理解したうえで、つながりを深めるオリジナルの施策をご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください

企画やご予算、期日でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

オススメの事例

株式会社シーユーシー・ホスピス

シーユーシー・ホスピス様のイベント『エピソードキャンバス』をお手伝いさせていただきました!

サイボウズ株式会社様の「新人卒業式」のお手伝いをさせいただきました!

お役立ち情報[CULTIVE BLOG]