会社経営におけるエンゲージメントとは

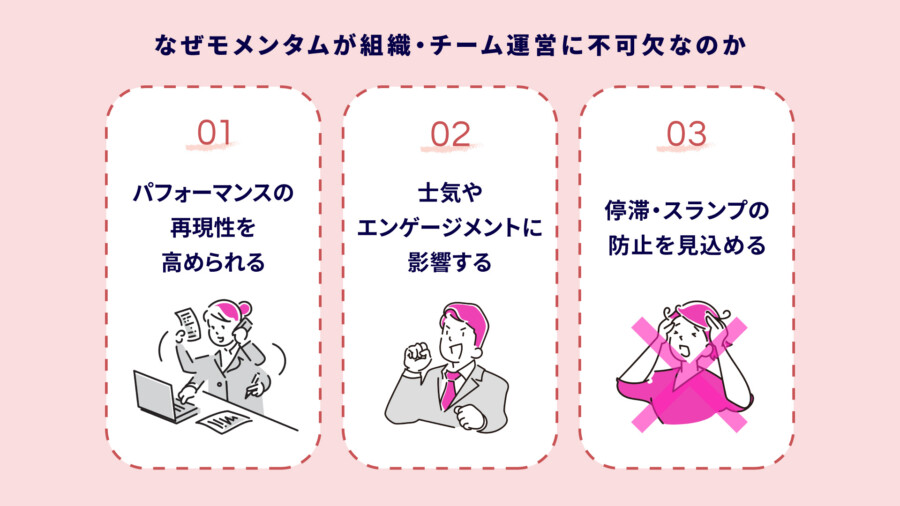

企業の持続的な成長には、メンバー一人ひとりのモチベーションや主体性が欠かせません。

その中核となるのが「エンゲージメント(従業員エンゲージメント)」です。

エンゲージメントとは、自らの仕事や会社にどれだけ愛着や信頼を持ち、貢献意欲を高めているかを示す指標です。

本章ではまず、エンゲージメントの基本的な意味や、類似概念との違いをご紹介します。

- エンゲージメントの意味・定義

- エンゲージメントが低いとどうなる?よくある悪影響とは

ひとつずつ順番に解説いたします。

エンゲージメントの意味・定義

社員エンゲージメントとは、社員が自身の仕事や職場に対してどれだけ「信頼」「愛着」「貢献意欲」を持っているかを示す概念です。単なる職場環境の快適さや満足度とは異なり、「この会社のために自らの力を発揮したい」と主体的に思えるかどうかに重きが置かれます。

エンゲージメントの高い社員は、企業の理念や目標に共感し、自律的に行動する傾向があります。これは、業務の成果や職場の活性化にも好影響を与えるため、多くの企業が強化に取り組んでいます。

また、厚生労働省も「社員エンゲージメントの向上が働きがいのある職場づくりに寄与する」として、その重要性を発信しています。

参考リンク:働きがいのある職場づくりのため、エンゲージメント向上に取り組みましょう!│厚生労働省愛媛労働局

従業員満足度との違い

「従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)」は、社員が給与や福利厚生、職場環境、人間関係などにどれだけ満足しているかを測る指標です。企業が提供する制度や環境への「受け身の評価」に近く、必ずしも社員の主体的な行動や成長意欲には直結しません。

一方で「従業員エンゲージメント(EE:Employee Engagement)」は、社員が会社や業務にどれだけ信頼・愛着を持ち、自ら進んで貢献しようとする姿勢を示す概念です。

例えば、満足度が高くても「現状に満足して挑戦を避ける」ような社員は、エンゲージメントが高いとはいえません。満足度とエンゲージメントは似て非なるものであり、両方をバランスよく高めることが、組織の活性化には欠かせません。

社員エンゲージメントが低いことによる悪影響

「エンゲージメントが低い」状態は、企業にとって見過ごせないリスクをはらんでいます。まず最も顕著なのが離職率の上昇です。日々の業務にやりがいや意義を感じられないメンバーは、いずれ転職を考えるようになります。

「とりあえず今の仕事をこなしているが、いつでも辞められる」といった空気が蔓延すれば、組織の安定性が揺らぎます。

また、生産性の低下も避けられません。エンゲージメントが高いメンバーは課題に前向きに取り組みますが、低い場合は「指示待ち」や「最低限の対応」に終始しがちです。その結果、チーム全体のスピードやクオリティが落ち、業績にも影響します。

さらに、職場の雰囲気の悪化も深刻です。会議での発言が減り、雑談も少なくなり、互いに関心を持たなくなると協力関係が希薄になっていきます。これにより、部署を超えた連携や新しいアイデアが生まれにくくなるでしょう。

こうした問題はすぐに表面化しないため、「業務は回っているが活気がない」といった日常の違和感があれば、エンゲージメント低下の兆候を疑ってみることが大切です。気付かないうちに組織の地盤が弱っている可能性があります。

ギャラップ調査:日本は世界最低水準の5%

ギャラップ社が毎年発表している「State of the Global Workplace」調査によると、日本の社員エンゲージメント率はわずか5%と、世界でも極めて低い水準にあります。これは、世界平均の21%を大きく下回る数値です。

例えば、東アジアでエンゲージメント率がもっとも高いモンゴルは、37%と日本の7.4倍にのぼります。この差は、企業文化や働き方の違いを反映しており、日本企業が抱える課題の深刻さを示しています。低いエンゲージメントは、離職率の増加や生産性の低下といった問題に直結するため、改善が急務です。

こうした調査結果は、単なる数字以上に、日本の職場環境や組織運営に対する見直しを迫る重要な指標となっています。

日本企業がこの課題に真剣に向き合うことで、組織の活性化が期待されます。

出典:State of the Global Workplace Report – Gallup

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

会社のエンゲージメントが低い兆候|見逃されがちなサインとは

エンゲージメントの低下は、数字や指標に表れる前に、メンバーの行動や職場の雰囲気にあらわれます。しかし、そのサインに気付かず見過ごしてしまうと、深刻な問題へとつながりかねません。

このセクションでは、会社のエンゲージメントが低下していることを示す代表的なサインを、実例とともに紹介します。

- 社員の離職率・欠勤率が高い

- 社員の遅刻や欠勤が多い

- 発言が減り職場が静かになる

- 成果が出ていてもモチベーションが低い

- 会社や業務に対する不満が多い

- 会社の方針やビジョンに対する理解が薄い

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

社員の離職率・欠勤率が高い

エンゲージメントが低下すると、会社への帰属意識や仕事への貢献意欲が弱まり、結果として離職率や欠勤率が上昇します。エンゲージメントが高いと、メンバーは自分の仕事に意味を見出し、組織の一員として積極的に行動しますが、その意識が薄れると「少しの不満」で離職や欠勤を選びやすくなります。

特に注意すべきは、早期離職の増加や有給休暇の急激な取得増、突発的な欠勤の頻発などです。これらは個人の都合に見えても、実は組織全体のエンゲージメント低下のサインである可能性があります。

また、離職者が増えると残ったメンバーの業務負担が増し、さらなるモチベーション低下を招く悪循環に陥るリスクもあります。早期対策ができるよう、「最近、急な退職者が増えていないか」「有給消化率が異常に高まっていないか」など、客観的なデータを定期的に確認しましょう。

社員の遅刻や欠勤が多い

エンゲージメントが低下しているメンバーは、会社や仕事に対する関心や責任感が薄れ、日常的な勤怠の乱れとして表れることがあります。離職ほど極端ではなくても、「毎日のように数分遅れて出社する」「月曜日の朝は特に出社率が低い」などの傾向が見られる場合、業務に対して心理的な距離を感じているサインかもしれません。

遅刻や欠勤が目立つようになる背景には、「やる気が出ない」「職場に行くことが憂うつ」といった倦怠感やストレスが潜んでいることがあります。こうした状態は、長期的に放置するとパフォーマンスの低下や体調不良、さらには退職へとつながる可能性も否定できません。

特定の曜日や部署に偏って発生している場合は、業務内容や職場環境に問題があるケースも考えられます。単なる勤怠の乱れとして見過ごすのではなく、メンバーの内面にある「会社からの心理的な離脱」の兆候ととらえ、早めにヒアリングやケアをおこなうことが重要です。

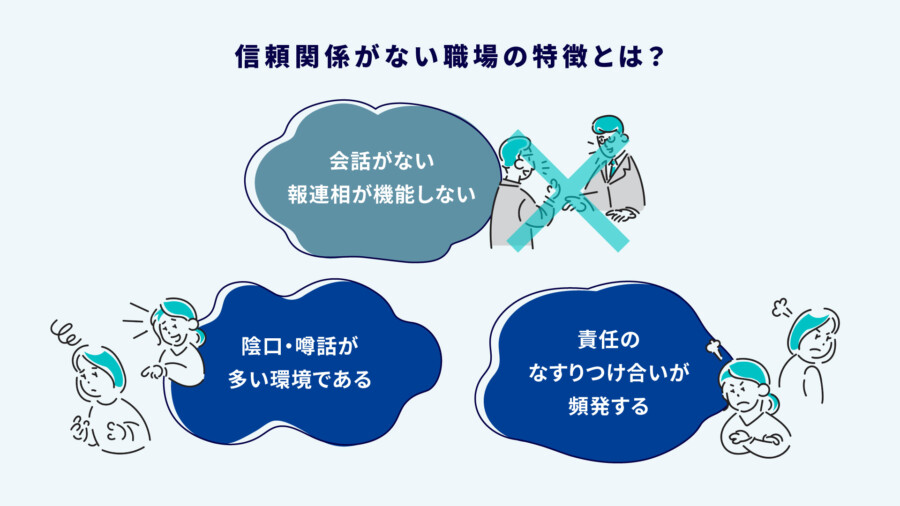

発言が減り職場が静かになる

エンゲージメントが低下している職場では、発言や提案が減少する傾向があります。会議やミーティングで手が上がらなくなる、質問やフィードバックが出なくなるといった変化は、職場に広がる無関心や閉塞感の表れです。

背景には、「どうせ意見を出しても反映されない」「何を伝えても状況は変わらない」といった諦めや不信感があります。その結果、会話が減り、職場全体が静まり返るようになります。

雑談の消失や相談の減少は、組織内の関係性や心理的安全性の低下とも関係しています。活発なコミュニケーションがおこなわれない環境では、業務の非効率化や孤立感の助長につながるため、早めの対策が必要です。

成果が出ていてもモチベーションが低い

売上や業績などの数字は順調に見えるのに、表情が硬く、職場に活気がない状態が続いている場合も、エンゲージメントの低下が潜んでいる可能性があります。

これは「業務をこなす義務感」が動機となっており、本来のモチベーションや主体性が失われていることが原因です。エンゲージメントとは「会社や仕事に対して自発的に貢献したいという意欲」を指し、単なる業務遂行とは異なります。

例えば、「成果は上がっているが、仕事を楽しんでいる様子が見られない」「評価されてもうれしそうでない」「目標に対して受け身の姿勢で向き合っている」などの兆候が見られる場合、組織としての活力が失われつつあるサインです。こうした状態を放置すると、やがて成果にも陰りが見える恐れがあるため注意が必要です。

会社や業務に対する不満が多い

メンバーからの不満やネガティブな声が目立つようになった場合、それはエンゲージメントが低下しているサインかもしれません。業務へのモチベーションが高いときは、問題があっても建設的にとらえ、改善に向けた動きが見られます。しかし、不満が多くなってきた場合には「納得できていない」「期待していない」といった心理が背景にあることが考えられます。

主な不満の要因は、「制度が不透明・不公平」「自身の役割や仕事内容に対する不信感」「評価が実態に見合っていない」といったものが挙げられます。また、直接声に出さずとも、SNSや社内チャット、飲み会の場などで陰口や愚痴が増えているようであれば注意が必要です。

これらの声は、エンゲージメント低下の兆候であると同時に、職場の雰囲気を悪化させる要因にもなります。見逃さず、早期に対話や仕組みの見直しをおこなうことが重要です。

会社の方針やビジョンに対する理解が薄い

メンバーが「会社がどこに向かっているのか分からない」と感じている状態は、エンゲージメント低下の大きな要因になります。組織としての方針やビジョンが示されていない、もしくは伝わっていない場合、日々の業務に意義を見出せず、ただ作業をこなすだけの状態に陥ってしまいます。

例えば、「経営層だけが理解していて現場には情報が入ってこない」「スローガンや理念はあるが、具体的な行動と結びついていない」などのケースが挙げられます。こうした状況では、メンバーが会社の進むべき方向に納得感を持てず、自身の役割や貢献の意義を感じにくくなるでしょう。

組織全体でビジョンや方針が共有されていないと、当事者意識の低下につながり、主体的な行動も生まれにくくなります。エンゲージメントを高めるためには、ビジョンを「掲げる」だけでなく、それを現場レベルにまで「伝え、理解され、共感される」状態にすることが求められます。

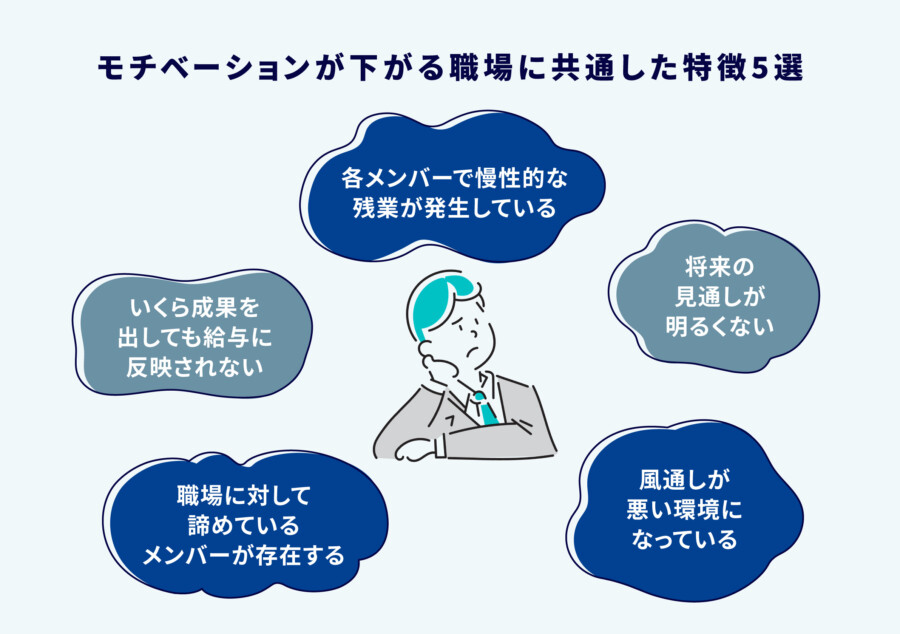

エンゲージメントが低くなる原因10個と解決策

エンゲージメントが低下する背景にはさまざまな要因が存在します。ここでは、代表的な10の原因を挙げ、それぞれ具体的な事例を示すとともに、初期段階で取り組みやすい解決策を紹介します。課題の理解と対策をセットで把握することで、効果的な改善につなげられます。

- ①評価制度・報酬制度への不満

- ②キャリアパスが不透明な組織体制

- ③上司とのコミュニケーション不足

- ④経営理念やビジョンの浸透不足

- ⑤働きがい・やりがいがない評価制度

- ⑥業務の意義や目的が不明確

- ⑦改善が見られない古い運営体制

- ⑧納得感のない人員配置や権限付与

- ⑨社員のワークライフバランスが不安定

- ⑩社員の福利厚生が不十分

①評価制度・報酬制度への不満

公平性や透明性が欠けた評価制度は、メンバーのやる気や会社への信頼を大きく損なう原因です。例えば、「なぜその評価なのか理由が説明されない」「年功序列が強く実績や成果が正当に反映されない」といった不満が多く聞かれます。このような制度はメンバーのモチベーション低下や離職率増加を招く恐れがあります。

解決策としては、評価基準を明確かつ公正なものに見直し、具体的なフィードバックを定期的におこなう仕組みを整えることが重要です。これにより自分の成長や課題を把握しやすくなり、納得感が生まれやすくなります。

②キャリアパスが不透明な組織体制

メンバーが自身の将来像を描けない状況は、エンゲージメント低下の大きな要因です。例えば、昇格ルートが不透明で「どのように評価され、いつ昇進できるのか分からない」状態や、専門職としての成長機会が限られ、スキルアップの道筋が見えないケースが挙げられます。特に若手や中堅メンバーは将来に不安を抱きやすく、モチベーションが下がることがあります。

こうした課題には、定期的なキャリア面談で個々の希望や課題を把握し、ジョブローテーションを導入して多様な経験を積ませることが効果的です。これによりメンバーの成長意欲が刺激され、組織への定着が促進されます。

③上司とのコミュニケーション不足

管理職が多忙で部下との対話が十分に取れず、1on1が形だけになっているケースが多く見られます。その結果、部下は「相談できない」「フィードバックがない」と感じ、心理的な孤立感を深めてしまいます。こうした状況はエンゲージメントの低下につながるため注意が必要です。

解決策としては、1on1ミーティングを制度として定着させ、定期的に実施する仕組みを整えましょう。また、上司が部下の話をしっかり聴くための傾聴スキル研修を実施し、コミュニケーションの質を向上させる取り組みも効果的です。

④経営理念やビジョンの浸透不足

「なぜこの仕事をしているのか」「会社の方向性がわからない」と感じる状況は、エンゲージメント低下の大きな要因です。経営層が経営理念やビジョンを頻繁に発信していても、現場に具体的な形で届いていないケースが多く見られます。その結果、自身の仕事が会社全体の目標とどうつながっているのか理解できず、当事者意識が薄れてしまいます。

改善には、経営理念やビジョンを見える化し、具体的な行動指針や目標と結びつけることが重要です。また、現場のメンバーも巻き込んだ策定プロセスを導入することで、理念の理解と共感を深められます。

⑤働きがい・やりがいがない評価制度

仕事内容が単調で作業的だと、自己成長や社会的意義を感じにくくなります。ルーティン業務が中心で、「成果とやりがいが結びつかない」という不満が出る背景には、仕事の目的が明確でないことが挙げられます。このような状況では、モチベーションが低下し、エンゲージメントにも悪影響がおよびます。

改善には、仕事の目的を具体的に言語化し、メンバーが自身の役割や貢献を理解できるようにすることが効果的です。また、成果や進捗を見える化することで、やりがいを実感しやすくなり、働きがいの向上につながります。

⑥業務の意義や目的が不明確

特に中間工程やサポート職などでは、「自分の仕事が何のためにおこなわれているのか」が見えにくい構造的な課題があります。その結果、「ただ言われたとおりに動くだけで、自分の業務が会社全体にどう貢献しているのか分からない」という声が多く聞かれます。このような状況は、モチベーション低下やエンゲージメントの低迷につながりかねません。

解決策としては、まず業務フローを再整理し、それぞれの工程や役割が会社の目的にどう結びついているかを明確にすることが重要です。また、メンバー同士や上司との対話の場を設け、業務の意義を共有・確認できる仕組みづくりも効果的です。こうした取り組みにより、理解と納得感が深まり、業務への主体的な取り組みが促進されます。

⑦改善が見られない古い運営体制

昭和型の年功序列制度や紙文化、無駄な会議が続くなど、変化に対応できていない組織体制は多くのメンバーにとってストレスの原因となります。こうした古い体制は、効率の悪さや意思決定の遅さを招き、不満やフラストレーションが溜まりやすいポイントです。特に若手は柔軟な働き方や効率的な業務を求める一方で、旧態依然とした体制に不満を感じています。

改善には、デジタル化を進めて業務の効率化を図ることや、メンバーの意見を反映しやすいボトムアップ型の改革を導入することが効果的です。これにより、組織全体の活性化とエンゲージメント向上が期待できます。

⑧納得感のない人員配置や権限付与

適材適所が実現できておらず、本人の適性や希望と異なる部署に配置されることでモチベーションが低下する原因です。例えば、営業職を希望しているのに総務部に配属されたり、本来のスキルや経験が活かせない業務を担当させられることが挙げられます。このような配置のズレは、メンバーの不満ややる気の低下を招き、エンゲージメントの低下につながります。

解決策としては、職務内容を明確にしたジョブディスクリプションの見直しや、本人の意向や適性を反映した人事制度の導入が有効です。これにより、自身の役割に納得し、能力を最大限に発揮できる環境が整います。

⑨社員のワークライフバランスが不安定

長時間労働や休日出勤、リモートワークの環境が整っていないなど、働き方に関する課題が多い職場では、メンバーの心身の余裕が失われやすくなります。こうした状況はエンゲージメントの低下につながり、仕事への意欲や集中力の減退を招きます。特に、無理な働き方が続くと、疲労やストレスが蓄積し、仕事とプライベートのバランスが崩れるため、メンバーの満足度や定着率にも悪影響を及ぼすでしょう。

解決策としては、フレックス制度の導入や業務量の調整、業務分担の見直しを進めることが重要です。これにより適切な働き方を選択でき、心身の余裕を保ちながら働ける環境を整備できます。

⑩社員の福利厚生が不十分

最低限の福利厚生しか整っていなかったり、制度が利用されなかったりすると、メンバーの満足感や会社への愛着が薄れ、エンゲージメントが低下します。例えば、「住宅手当がない」「育児支援が乏しい」など、生活や家庭に直結する支援が不足している場合、不満が募りやすくなります。

こうした課題を解決するには、まずメンバーの声をしっかり反映した制度設計が必要です。また、福利厚生の内容を十分に周知し、積極的に活用できる環境づくりを進めることも重要です。これにより、満足度向上とエンゲージメント強化につながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

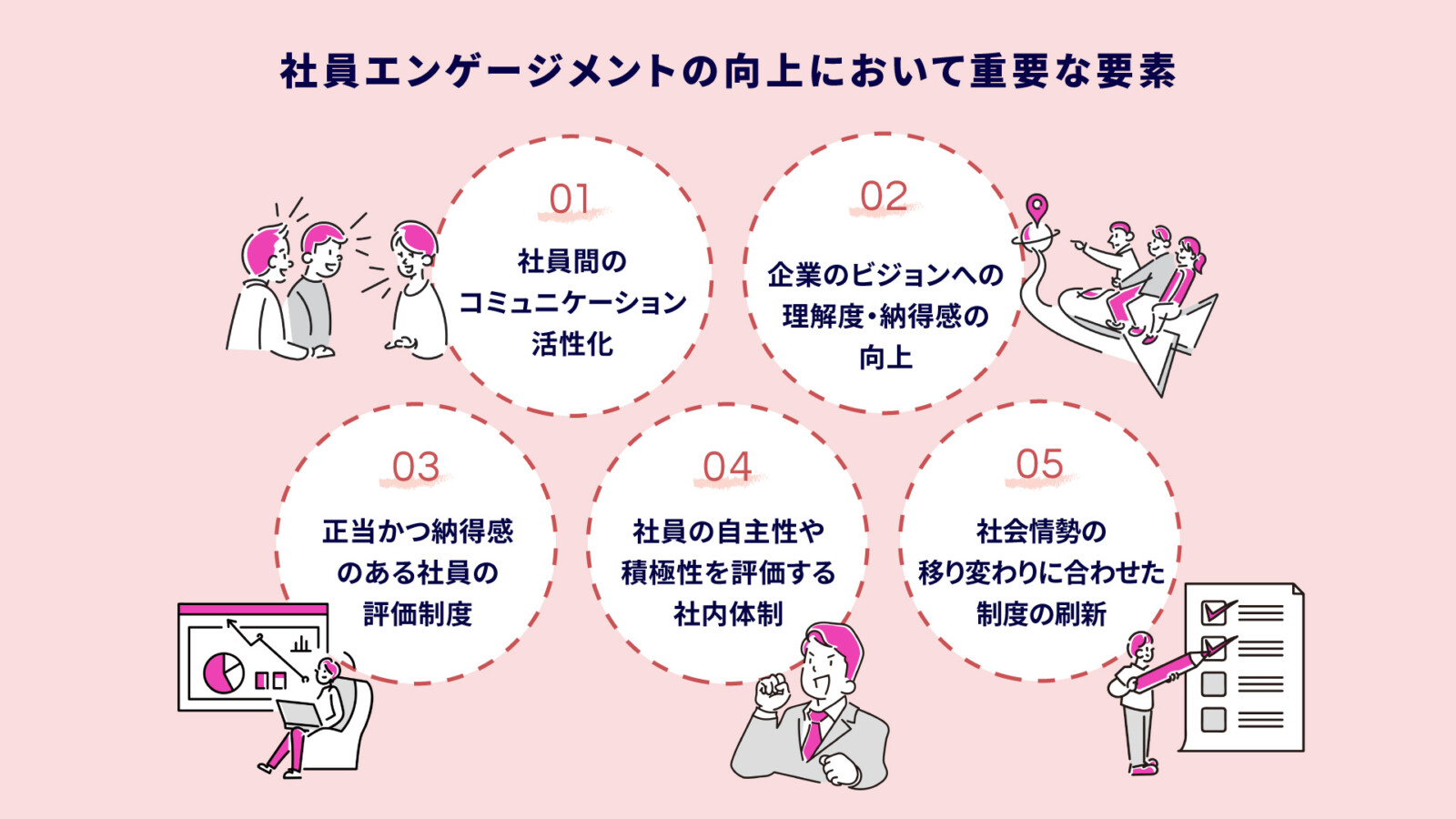

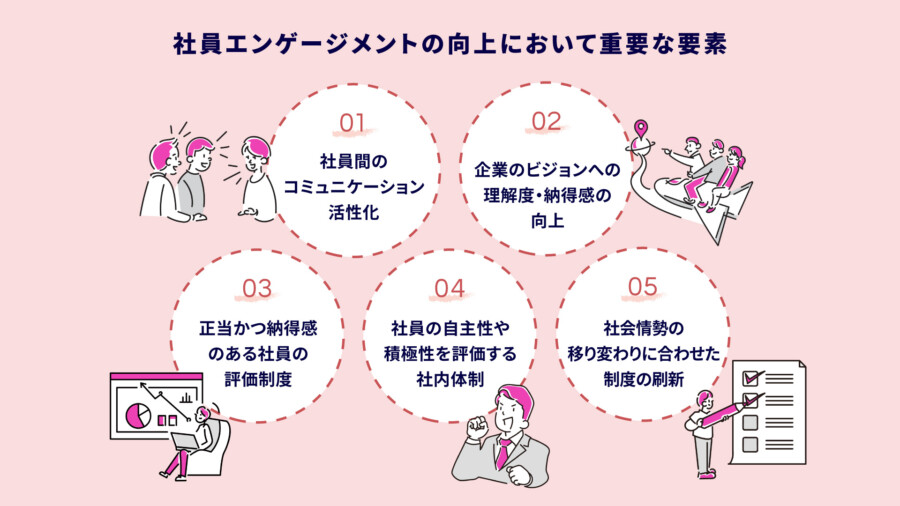

社員エンゲージメントの向上において重要な要素

社員エンゲージメントを高めるためには、単発的な施策だけでなく、日常の職場環境や企業文化全体に働きかけることが重要です。以下に挙げるような要素を意識することで、社員の貢献意欲や帰属意識を継続的に育むことができます。

- 社員間のコミュニケーション活性化

- 企業のビジョンへの理解度・納得感の向上

- 正当かつ納得感のある社員の評価制度

- 社員の自主性や積極性を評価する社内体制

- 社会情勢の移り変わりに合わせた制度の刷新

ひとつずつ順番に解説していきます。

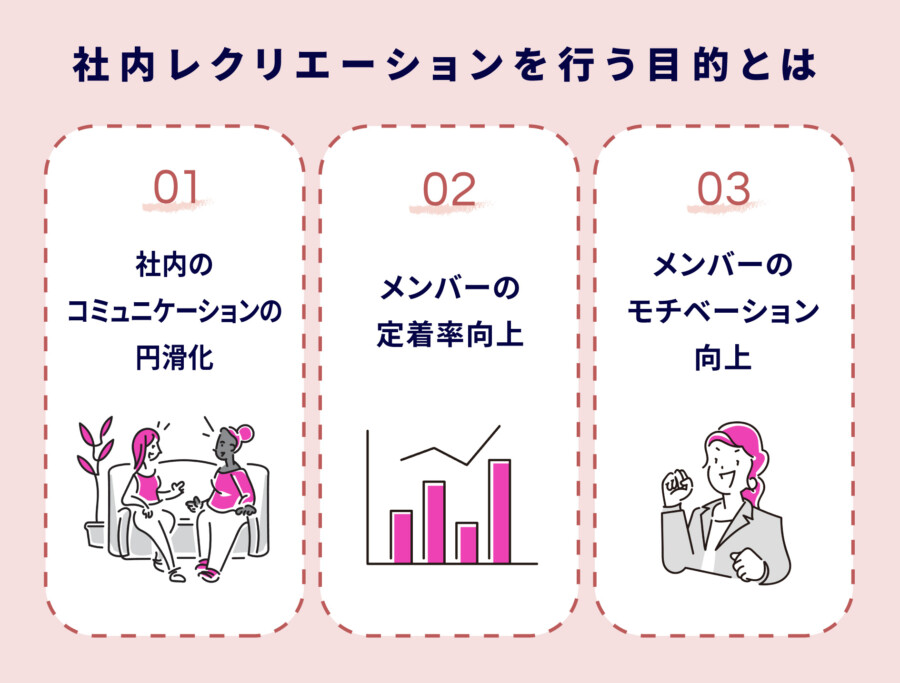

社員間のコミュニケーション活性化

社員エンゲージメントを高めるうえで欠かせないのが、職場内の円滑なコミュニケーションです。日常的なちょっとした雑談から、定期的な1on1面談まで、双方向でのやり取りが信頼関係を深め、心理的安全性を育む土台となります。心理的に安心して意見を言える環境があれば、社員は自分の役割に積極的に関わろうとする姿勢を持ちやすくなります。

また、SlackやMicrosoft Teamsなどの社内コミュニケーションツールを活用することで、部署を越えた交流や情報共有がスムーズになり、連携力の向上にもつながります。さらに、社員の努力を可視化し称える表彰制度や、チームビルディングを目的とした社内イベントも、コミュニケーションを促進する有効な手段です。

こうした日常的かつ継続的なコミュニケーションの積み重ねが、エンゲージメント向上に直結します。

企業のビジョンへの理解度・納得感の向上

社員が「何のために働いているのか」「自分の仕事が組織にどう貢献しているのか」を理解できているかどうかは、エンゲージメントに大きな影響を与えます。ビジョンやミッションに納得し、自らの役割と結びつけてとらえられる社員は、仕事に対して前向きな姿勢を持ちやすくなり、組織への貢献意欲も高まります。

そのためには、企業としての方向性や価値観を明確にし、それを継続的かつ多角的に伝える仕組みづくりが重要です。例えば、半期ごとの全社総会での経営層からのビジョン共有、社長メッセージの定期発信、社内報やイントラネットを通じたストーリー共有などが効果的です。

こうした取り組みにより、社員一人ひとりが自分の業務の意義を実感し、「この会社で働く意味」に納得感を持てるようになります。それが結果として、主体的な行動や長期的な定着につながります。

正当かつ納得感のある社員の評価制度

社員エンゲージメントを高めるためには、正当かつ納得感のある評価制度が不可欠です。評価の公平性・透明性が担保されていなければ、社員の信頼は得られず、「努力しても報われない」という不満が蓄積され、モチベーションの低下を招きます。

特に重要なのは、「結果」だけでなく「プロセス」も評価対象とする運用です。例えば、チームへの貢献度や改善提案、日々の主体的な行動など、目に見えにくい取り組みにも光を当てることが、社員のやりがいを支える要素となります。また、評価後に丁寧なフィードバックを行い、良かった点や今後の成長ポイントを伝えることも、納得感の醸成につながるでしょう。

さらに、評価基準やプロセスをあらかじめ明示することも重要です。社員が「どうすれば評価されるのか」を理解できていれば、目標達成への意識も高まり、前向きな行動が促進されます。

社員の自主性や積極性を評価する社内体制

エンゲージメントの高い組織づくりには、社員の自主性や積極性を正当に評価する体制が不可欠です。社員が自ら課題を見つけ、提案や挑戦を行える環境があれば、日々の業務に主体性を持って取り組むようになり、モチベーションも高まります。

そのためには、積極的な行動を称える仕組みの整備が効果的です。例えば、優れた提案や業務改善を表彰する社内アワード、日常の工夫を評価する社内賞などを導入することで、社員のチャレンジ精神を引き出せます。

また、「挑戦が失敗しても評価される」文化を根付かせることも重要です。失敗を学びとしてとらえる風土があれば、社員は安心して新たなことに挑戦でき、エンゲージメントの持続的な向上につながります。

社会情勢の移り変わりに合わせた制度の刷新

社員エンゲージメントを高めるには、社会や働き方の変化に柔軟に対応する制度設計が不可欠です。働き方改革やリモートワークの普及、副業解禁など、近年の変化は著しく、従来の制度では対応が難しい場面も増えてきました。

例えば、在宅勤務制度の導入やオンライン評価への対応、副業のガイドライン整備など、時代に即した制度を設けることで、社員は「会社が自分たちに寄り添っている」と感じやすくなります。反対に、制度が古いままでは不満が溜まり、エンゲージメントの低下を招く恐れがあります。

社員の多様な価値観やライフスタイルに応える柔軟な対応は、企業への信頼と納得感を育むうえで重要です。制度は一度作って終わりではなく、常に社会の動きに合わせて見直す姿勢が求められます。

会社のエンゲージメントを改善する方法|短期・中長期で実践可能

会社のエンゲージメントを改善するには、一朝一夕で結果を求めるのではなく、短期・中期・長期に分けて段階的に取り組むことが重要です。すぐに効果が現れる施策と、時間をかけて組織の基盤を整える施策を組み合わせることで、持続的にエンゲージメントを高められます。以下のポイントを参考に、計画的に改善策を進めていきましょう。

- 短期施策|1on1や表彰制度で「感謝と承認」を強化

- 中期施策|組織の目的やビジョンの浸透

- 長期施策|評価・制度改革とキャリア設計の見直し

- 施策の実行後は社員アンケートで効果を測定

短期施策|1on1や表彰制度で「感謝と承認」を強化

エンゲージメントを高めるためには、まずメンバーが「自分が見られている」「認められている」と実感することが重要です。そうした実感は、やる気や帰属意識を大きくあと押しします。

具体的な施策としては、定期的な1on1ミーティングの実施が挙げられます。上司からの声かけや相談の場を設けることで、メンバーは安心感や信頼感を持ちやすくなります。また、月間・週間MVPなどのライトな表彰制度を導入することも効果的です。これにより、小さな成果も見逃さずに評価され、モチベーションの向上につながります。さらに、感謝を可視化する仕組みとして、社内ピアボーナスやUniposのようなツールを活用するのも有効です。

これらの施策は導入コストが低く、すぐに実践可能なため、エンゲージメント改善の最初の一歩としておすすめです。

中期施策|組織の目的やビジョンの浸透

メンバーが「なぜこの会社で働くのか」という共通目的を持つことは、エンゲージメント向上に欠かせません。この共通目的の浸透により、仕事への意味付けや帰属意識が強まり、組織全体の一体感が生まれます。

具体的な施策としては、経営層がビジョンを語る場を設けることが挙げられます。朝礼や全社会議、社内報などを通じてビジョンを繰り返し伝えることで、メンバーの理解が深まります。また、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を現場レベルに落とし込むワークショップや、各部門でのビジョン解釈セッションの実施も効果的です。

こうした取り組みでは、「繰り返し伝える」「対話を重ねる」「メンバー一人ひとりが納得する」ことが重要なポイントです。中期的には3ヵ月から1年程度で成果が現れ始め、組織の方向性への共感や自発的な行動が増えていきます。

長期施策|評価・制度改革とキャリア設計の見直し

制度や組織の構造が整っていなければ、どれだけ努力をしてもエンゲージメントは根づきません。長期的な視点で取り組むべき施策として、まず納得感のある評価制度の構築が重要です。成果だけでなく、プロセスや行動も評価に含める設計が求められます。

また、等級制度や報酬体系の再設計も必要で、近年注目されるジョブ型雇用の導入動向にも触れつつ、自社に合った仕組みを検討しましょう。さらに、キャリア開発制度の見直しも欠かせません。自己申告制の異動やスキルアップ支援、メンター制度などを取り入れ、メンバーが自律的に働き続けられる環境を整備することが大切です。

制度改革には時間がかかりますが、これが根本的なエンゲージメント定着に不可欠な要素であることを理解し、着実に進めていく必要があります。

施策の実行後は社員アンケートで効果を測定

社員エンゲージメントを高める施策は、実行するだけで満足してはいけません。重要なのは、施策の効果を継続的に「測定し、改善につなげる」仕組みを持つことです。そのために有効なのが、社員アンケートの定期的な実施です。

アンケートでは、「会社のビジョンに共感できているか」「職場の人間関係に満足しているか」「上司の評価に納得しているか」などの項目を設け、社員が感じている課題や成果を数値化することで、客観的な判断が可能になります。こうしたデータは、次の施策の方向性を見極める材料として非常に有効です。

また、回答の匿名性を確保することで、社員が率直な意見を出しやすくなり、実態をより正確に把握できます。効果測定の習慣化は、エンゲージメント施策の質を高め、改善サイクルを回す原動力となるでしょう。

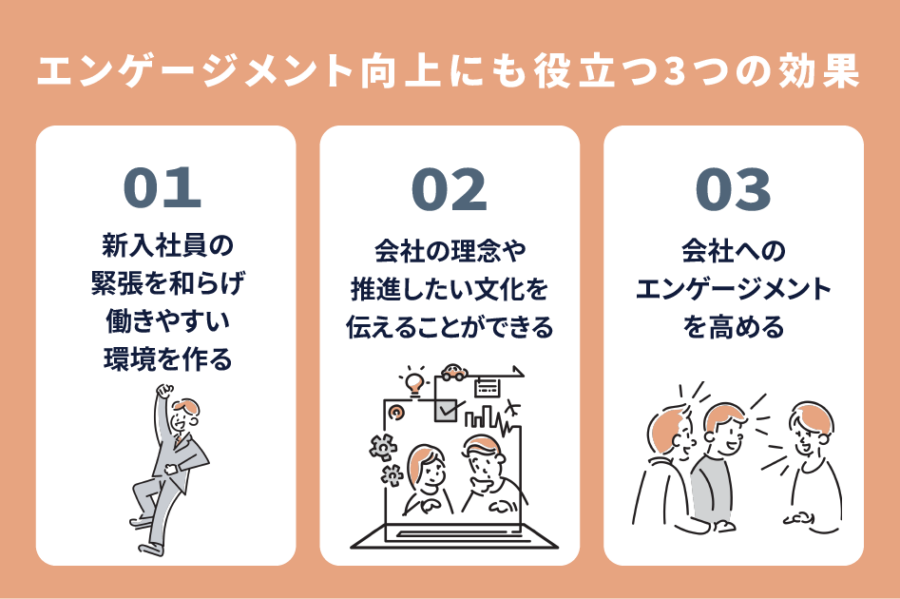

社員エンゲージメントを高める表彰式・アワードづくり

社員の努力や成果を可視化して称えることは、エンゲージメントの向上に直結します。特に、社内アワードや表彰制度は、社員のモチベーションを高め、組織全体に前向きな空気を生み出す効果があります。以下では、効果的な表彰制度の要素について詳しく解説します。

- アワード・表彰式を定期的に実施して社員を評価する

- 表彰式での受賞が給与や業務の評価につながる制度を採用する

- 社員の年齢や部署・勤続年数を問わず受賞の可能性を作る

- 全社表彰式など社内イベント化を検討する

アワード・表彰式を定期的に実施して社員を評価する

社員のがんばりを称えるアワードや表彰式は、エンゲージメントを高める有効な施策のひとつです。なかでも、こうした制度を「定期的に」実施することがポイントです。年1回の大規模な表彰だけでなく、四半期ごとや月ごとの表彰を取り入れることで、日々の努力や成果が早期に認められる機会が増え、社員のモチベーションを継続的に維持しやすくなります。

例えば、「今月の改善提案賞」や「四半期MVP」など、評価の軸を複数設けることで、さまざまな社員の活躍にスポットを当てることが可能になります。評価の可視化は、社員自身が「見てもらえている」という実感を持つきっかけとなり、会社への信頼感や帰属意識の向上にもつながるでしょう。

また、定期的な表彰が社内文化として根付くことで、互いに認め合う風土が形成され、チーム全体のエンゲージメントを底上げする効果も期待できます。

表彰式での受賞が給与や業務の評価につながる制度を採用する

表彰制度の効果を高めるには、単なる「名誉」にとどまらず、給与や昇進、人事評価と連動させることが重要です。受賞が実際の待遇に反映されることで、社員は「努力が報われる」と実感しやすくなり、さらなる意欲につながります。

例えば、表彰に応じた賞金や特別休暇、昇格候補としての推薦などを制度化している企業もあります。こうした取り組みにより、社員は日々の積み重ねやチームへの貢献も評価されることを理解しやすくなるでしょう。

このような制度は、社員のやりがいを高めるだけでなく、離職率の低下や人材の定着にも効果的です。表彰をセレモニーに終わらせず、キャリア形成の一環として機能させることが、エンゲージメント向上の鍵となります。

社員の年齢や部署・勤続年数を問わず受賞の可能性を作る

表彰制度を効果的に活用するには、特定の部署や役職に偏らず、すべての社員が対象となる仕組みづくりが欠かせません。営業職や管理職ばかりが評価される制度では、若手社員やバックオフィス部門の意欲を引き出すことは難しくなります。

誰にでもチャンスがあると感じられる制度であれば、「自分も評価されるかもしれない」という期待が生まれ、社員のモチベーション向上につながるでしょう。実際に、多くの企業では新人賞、努力賞、チーム賞など多様な表彰枠を設け、役割や貢献に応じた公平な評価を実現しています。

また、部門を越えた表彰を取り入れることで、社内の一体感や他部署への理解も深まりやすくなります。公平性のある制度は、信頼される組織文化の土台となります。

全社表彰式など社内イベント化を検討する

表彰制度をより効果的に運用するには、単なる手続きではなく、全社員が参加するイベントとして位置づけることが重要です。全社規模の表彰式を開催することで、組織全体に一体感が生まれ、社員同士が互いの成果を認識・称賛する文化が育まれます。

特に、普段関わりの少ない他部署の活躍を知る機会となり、社員の視野が広がるとともに、相互理解や協力体制の強化にもつながります。また、表彰式は会社のビジョンや方向性を共有する場としても活用でき、組織全体の意識統一に貢献します。

さらに、このようなイベントを社外へ発信することで、企業ブランディングにも効果を発揮し、採用活動や広報施策に活かすことも可能です。

社員エンゲージメントの向上施策を導入するならCultiveへ!

会社のエンゲージメント向上は、メンバー一人ひとりの主体性や信頼関係を深め、業務効率の改善につながります。

会社の理念や価値観、目指している世界観をあらためて見つめ直し、メンバーの本音と向かい合うことでその土壌は形成されていくでしょう。

ぜひ、自社らしいカルチャーづくりに挑戦してみてください!

また、Cultiveでは全社総会やキックオフをはじめとする社内イベントや、エンゲージメント向上につながる文化醸成施策を幅広くサポートしております。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまでー。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

企業の文化形成やエンゲージメント施策をご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)