インターナルマーケティングとは

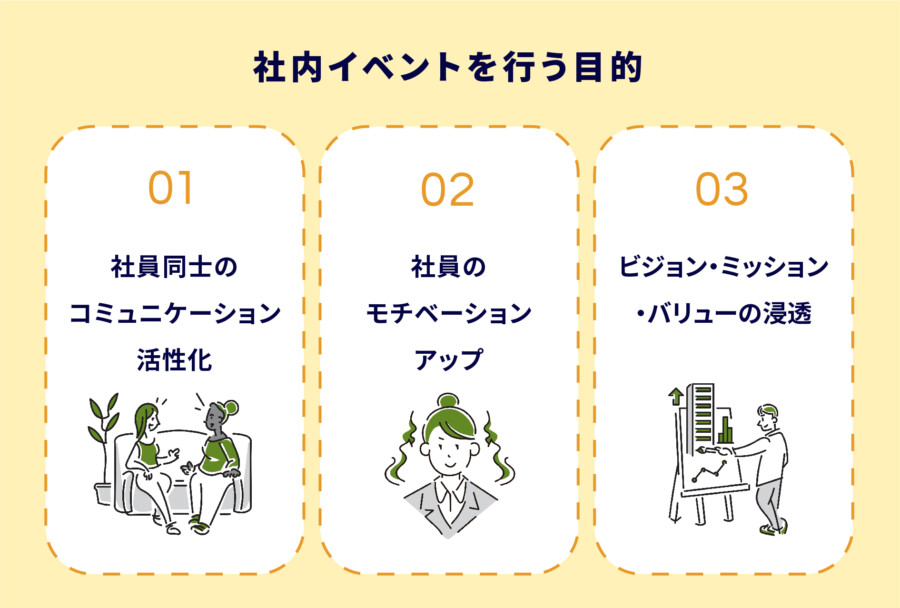

インターナルマーケティングとは、従業員を「内部顧客」ととらえ、彼らの満足度やモチベーションを高めることで、企業全体のパフォーマンス向上を目指す取り組みです。

外部顧客に向けた従来のマーケティングとは異なり、社内の従業員に焦点を当て、働きやすい環境づくりや企業理念への共感を育むことを重視します。

社員満足度の向上は顧客満足度の向上につながり、企業の収益や競争力の強化に貢献します。人材の流動性が高まる現代において、インターナルマーケティングは優秀な人材の定着や離職率の改善に欠かせない重要な経営手法です。

エクスターナルマーケティングとの違い

インターナルマーケティングとよく似た言葉に、「エクスターナルマーケティング」があります。

インターナルマーケティングとエクスターナルマーケティングの最も大きな違いは、施策の対象です。インターナルマーケティングが社員に対する内部向けの施策であるのに対し、エクスターナルマーケティングはお客様や市場といった外部向けの施策を指します。

| インターナルマーケティング | エクスターナルマーケティング | |

|---|---|---|

| 対象 | 社員 | 顧客、市場 |

| 目的 | 社員満足度向上、モチベーション向上 | 顧客満足度向上、売上向上 |

| 手法 | 研修、社内コミュニケーション、評価制度 など | 広告、広報、販売促進 など |

一般的にマーケティングと聞くと、エクスターナルマーケティングをイメージされる方が多いでしょう。しかし、社員の満足度が上がれば、顧客へのサービス品質も向上し、結果として企業のブランド価値が高まります。

このように、インターナルマーケティングとエクスターナルマーケティングは、両方を連動させることでより高い効果を発揮します。

インターナルブランディングとの違い

さらに、インターナルマーケティングと混同されやすい言葉として「インターナルブランディング」があります。両者の主な違いはその目的にあります。

インターナルマーケティングの目的は、社員満足度の向上や社員のモチベーションを高めることです。一方で、インターナルブランディングは、企業の理念やブランド価値を社員に浸透させることを目的としています。

| インターナルマーケティング | インターナルブランディング | |

|---|---|---|

| 目的 | 社員の満足度向上、動機づけ | 理念・ブランド価値の浸透 |

| 手法 | 研修制度、社内コミュニケーション、報酬制度の見直し など | 理念共有のためのワークショップや研修の実施 など |

どちらも社内活性化の手段であり、社員の働きがいを高めるという共通の目標を持ちます。

インターナルブランディングによって企業のブランド価値が社員に浸透すれば、社員はより主体的に働き、インターナルマーケティングの効果がさらに高まります。このため、両者は相互補完的な関係にあり、併用されることが多いです。

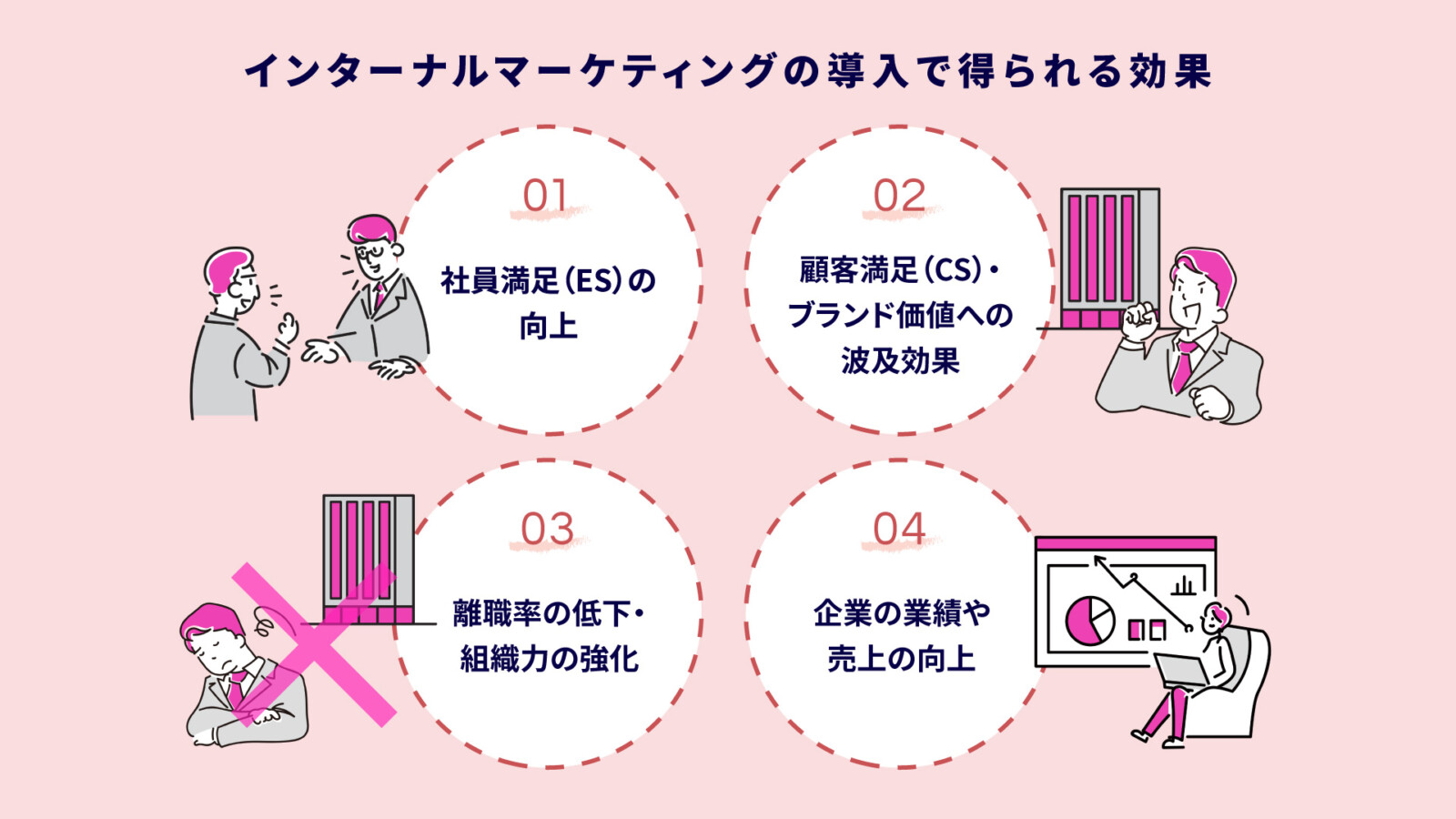

インターナルマーケティングの導入で得られる効果

ここでは、インターナルマーケティングの導入で得られる主な効果を紹介します。

- 社員満足(ES)の向上

- 顧客満足(CS)・ブランド価値への波及効果

- 離職率の低下・組織力の強化

- 企業の業績や売上の向上

詳しく見ていきましょう。

社員満足(ES)の向上

インターナルマーケティングは、社内制度や評価体制、職場環境の見直しを通じて、社員満足( ES:Employee Satisfaction)の向上を目指す取り組みです。

社員が「自分の意見が聞き入れられている」「努力が認められている」と感じられる環境は、日々の仕事へのモチベーションを高めます。

具体的には、社員の声が経営に反映される仕組みや適切な評価制度を導入することで、安心して働ける職場環境が整い、社員のエンゲージメント向上が期待できます。

顧客満足(CS)・ブランド価値への波及効果

社員満足度の向上は、結果として顧客満足度(CS:Customer Satisfaction)の向上にもつながります。なぜなら、社員が前向きに働くことで、顧客に対する対応の質やスピードが向上し、企業全体としての信頼感も高まるためです。

また、社内でブランド理念が浸透していると、サービス提供時の言動にも一貫性が生まれ、ブランドイメージの向上や口コミによる広がりが期待できます。

このように、社内での取り組みがそのまま外部からの評価につながる点が、インターナルマーケティングの大きな特徴です。

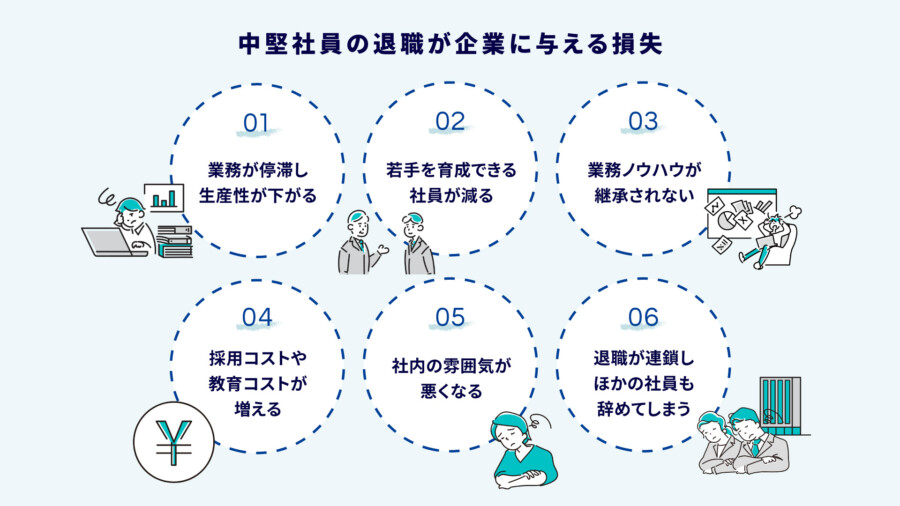

離職率の低下・組織力の強化

インターナルマーケティングは、離職率の低下や組織力の強化にも効果を発揮します。

明確な評価基準や公正な制度設計によって、社員が安心して働ける環境を整えることは、インターナルマーケティングの目的のひとつです。心理的安全性の高い職場では、社員が意見を出しやすくなり、部門を超えた連携やチームワークも活性化しやすくなります。

このように、「辞めにくくなる」だけでなく、「ここで働き続けたい」と思える前向きな組織文化が醸成されることで、雇用が安定し、組織全体の力が引き上げられていきます。

企業の業績や売上の向上

インターナルマーケティングは、社員満足の向上が顧客満足へとつながり、さらに組織力の強化へと発展する好循環を生み出します。その結果、売上や利益といった経営指標の改善にも寄与します。

例えばスターバックスにおいて、社員満足度の向上を重視した施策の実施により顧客ロイヤリティとリピート率が向上し、長期的な業績向上を実現しているのがよい事例です。

インターナルマーケティングは、単なる福利厚生の延長ではなく、経営成果に直結する重要な戦略であるといえるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

インターナルマーケティングの成功事例3選

インターナルマーケティングは、理論だけでなく実際に成果を上げている企業が多数存在します。ここでは、具体的な取り組みをおこなっている代表的な3社の事例を紹介します。

- ディズニー|徹底された理念共有と「バックステージ文化」

- スターバックス|社員満足から生まれる顧客体験

- ユニクロ|グローバル水準の教育制度とブランド理解の徹底

どの事例も、自社の理念や価値観を社内にしっかり浸透させることで、組織の一体感と顧客満足の向上につなげています。詳しく見ていきましょう。

ディズニー|徹底された理念共有と「バックステージ文化」

ディズニーは、インターナルマーケティングを企業文化の中心に据えています。

社員を「キャスト」と呼ぶことで、ゲスト(お客様)へ夢や感動を与える立場であるという意識を醸成しています。また、採用段階から企業理念を伝え、入社後には徹底した理念教育をおこなうことで、キャスト自身が誇りを持って働ける環境を整えているのも特徴です。

この「バックステージ文化」により、社員(キャスト)は顧客(ゲスト)に最高のサービスを提供しようと努めるため、インターナルマーケティングの成功事例として多くの企業から参考にされています。

スターバックス|社員満足から生まれる顧客体験

スターバックスでは、店舗スタッフを「パートナー」と呼び、一人ひとりの尊重を徹底しています。これは、パートナー体験(PX)の向上が顧客体験(CX)にも直接影響するという考えのもと、現場の裁量を重視した運営をおこなっているためです。

具体的には、スターバックスの社員は、マニュアルに縛られず、スタッフ自身の判断で最適なホスピタリティを提供することが奨励されています。また、社内表彰制度も充実しており、社員が仕事にやりがいを感じられる仕組みが整えられています。

“人”を中心に据えた取り組みが、お客様の満足とブランドの信頼を生み出しているといえるでしょう。

ユニクロ|グローバル水準の教育制度とブランド理解の徹底

ユニクロでは、社員を「ブランドの顔」と位置づけ、独自の社内研修制度をはじめ、OJTやマニュアルなどを通じて、企業理念やブランドの使命を社員一人ひとりに浸透させています。

また、国内外問わず、全社員に共通の価値観を共有することで、一貫した接客やサービスを実現しています。

人材育成とブランディングを同時に進めるこの仕組みは、インターナルマーケティングの好事例といえるでしょう。

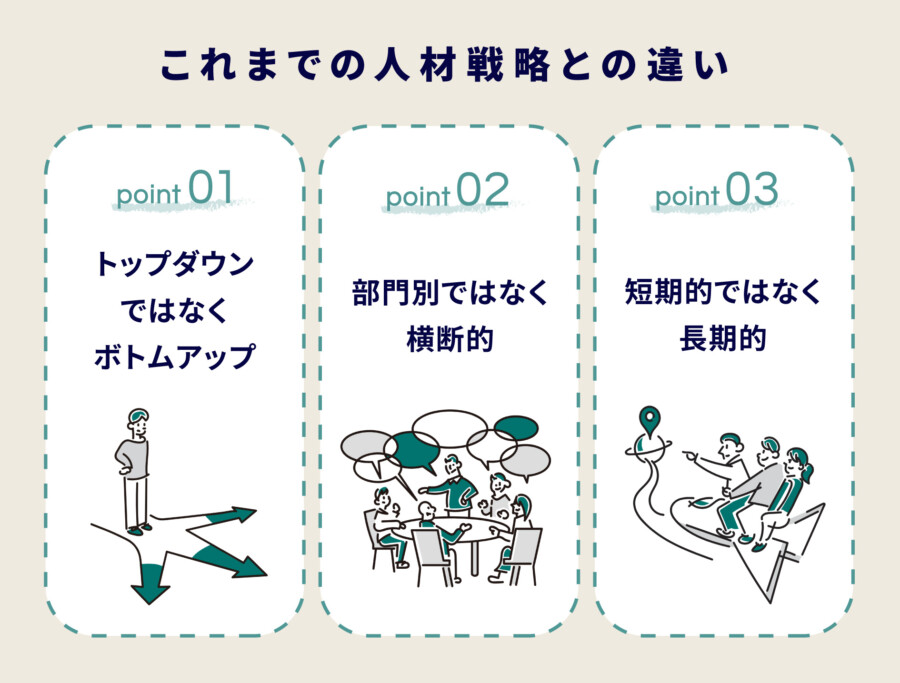

インターナルマーケティングを実践するためのステップ

インターナルマーケティングを効果的に進めるには、段階的に施策を展開することが重要です。ここでは、企業がインターナルマーケティングを導入する際の基本ステップを4段階に分けて紹介します。

- Step1:現状の課題・社員意識の見える化

- Step2:価値観・理念の共有と教育体制の整備

- Step3:モチベーションを高める報酬と制度

- Step4:社員の声を活かすフィードバック循環

順を追って取り組むことで、社員の納得感と施策の効果を高められます。

Step1:現状の課題・社員意識の見える化

インターナルマーケティングをはじめるにあたり、まずは社内の現状を把握する必要があります。社員アンケートや1on1ミーティング、エンゲージメントサーベイなどを通じて、社員がなにに課題を感じているのか、どのような意識を持っているのかを可視化します。

これにより、「評価制度が不透明」「理念が浸透していない」「部署間のコミュニケーションが不足している」など、具体的な課題が明らかになるでしょう。

経営者目線だけではなく、社員一人ひとりの声に耳を傾けることで、本当に必要な施策が設計可能になります。

Step2:価値観・理念の共有と教育体制の整備

次に、自社の価値観や理念を社員に深く理解してもらうための教育体制を整備します。理念マニュアルの作成や、入社後のオンボーディング研修、社内講座などを活用し、スローガンを周知するとともに、その背景にある考え方や世界観への共感を促すことが重要です。

理念が深く浸透することで、社員個々の判断や行動に一貫性が生まれ、組織全体として目指す方向性が明確になります。これにより、社員は自身の役割を理解し、主体的に業務に取り組めるようになります。

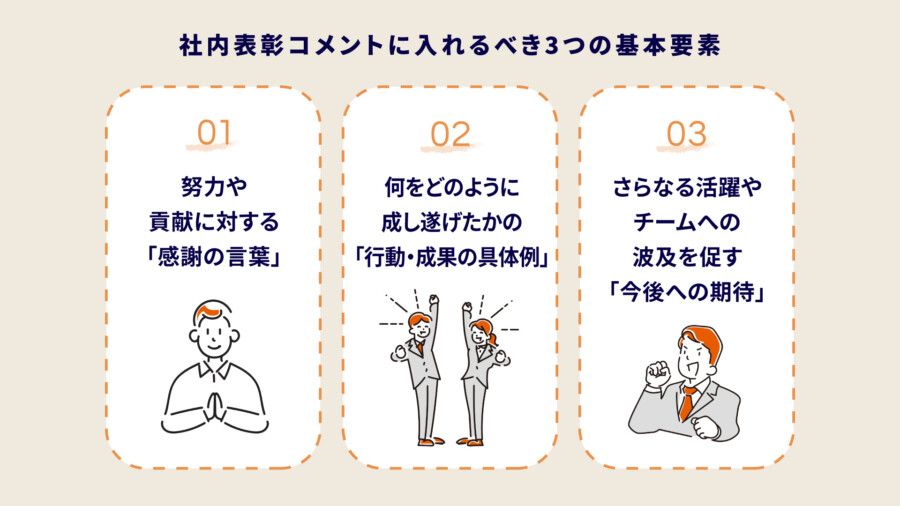

Step3:モチベーションを高める報酬と制度

インターナルマーケティングを継続させるためには、社員のモチベーションを高めるための報酬と制度が不可欠です。

成果だけでなく、理念を体現した行動やプロセスを正当に評価する表彰制度やインセンティブを導入することで、社員は認められていると感じ、さらなる成長意欲につながります。

また、金銭的な報酬だけでなく、キャリア支援制度やワークライフバランスを重視した福利厚生など、社員の自発的な意欲を高める制度を設けることも効果的です。

Step4:社員の声を活かすフィードバック循環

最後に、社員が自由に意見を発信でき、その声が経営に反映される仕組みを構築します。意見箱や社内SNS、タウンホールミーティングなどを活用し、社員の意見や改善提案を積極的に吸い上げましょう。

重要なのは、意見を聞いたあとに、その意見がどのように反映されたかを具体的に示すことです。これにより、社員は「自分の意見が組織を変える力になる」と実感し、会社に対する信頼と参画意識が高まります。

このフィードバック循環こそが、組織をよい方向へ導きます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

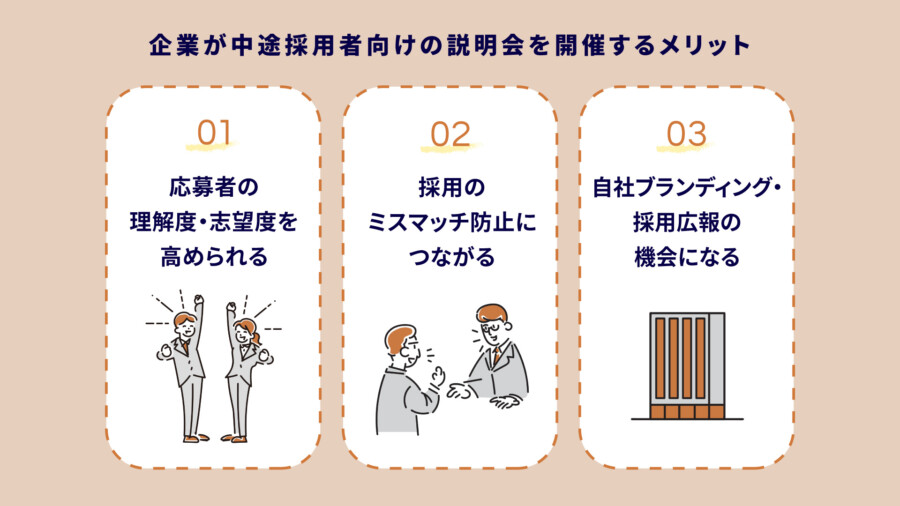

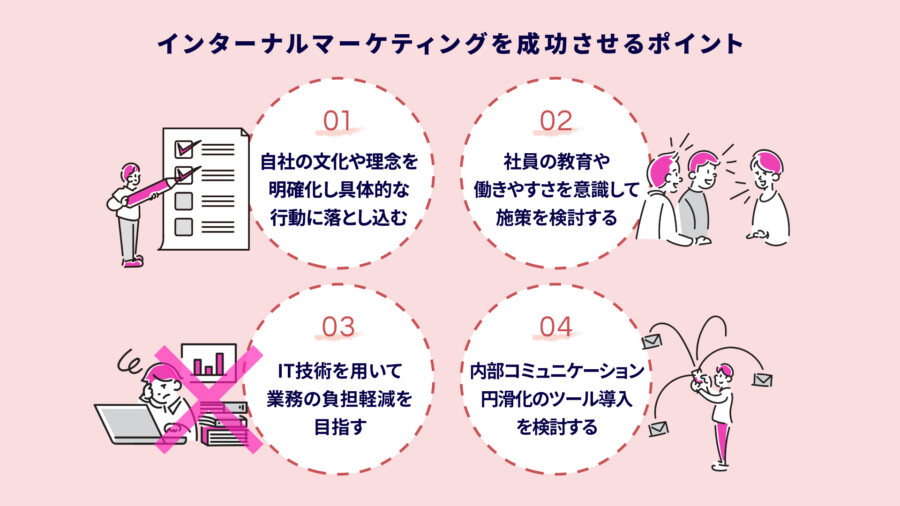

インターナルマーケティングを成功させるポイント

インターナルマーケティングを効果的に機能させるには、理念の具体化や教育体制、制度設計など、社内の仕組み全体を見直す視点が求められます。ここでは、成功企業に共通する4つの実践ポイントを紹介します。

- 自社の文化や理念を明確化し具体的な行動に落とし込む

- 社員の教育や働きやすさを意識して施策を検討する

- IT技術を用いて業務の負担軽減を目指す

- 内部コミュニケーションが円滑化するツール導入を検討する

どの項目も「形だけの取り組み」にならないために重要な要素であり、施策を社員が実感し、納得して参加するための土台となります。

自社の文化や理念を明確化し具体的な行動に落とし込む

インターナルマーケティングを成功させるためには、抽象的な理念や行動指針を、具体的な行動にまで落とし込むことが重要です。ただスローガンを掲げるだけでは社員に浸透しません。

例えば、「顧客第一」という理念を「お客様に笑顔で挨拶する」「お客様の声に耳を傾ける」といった具体的な行動規範として言語化・ビジュアル化することで、社員は日々の業務と理念がどうつながるかを理解し、納得感を持って行動できるようになります。

社員の教育や働きやすさを意識して施策を検討する

インターナルマーケティングは、社員の「働きやすさ」と「働きがい」の両方を高める必要があります。理念の共有だけでなく、社員のスキルアップを支援する研修や、柔軟な働き方を実現する制度の整備も必要です。

リモートワークや時差出勤、長期休暇制度などを導入することで、社員はワークライフバランスを保ちやすくなります。こうした教育と制度の両面からアプローチすることで、社員の定着率やモチベーションの向上につながります。

IT技術を用いて業務の負担軽減を目指す

インターナルマーケティングの目的のひとつは、社員の負担を軽減し、よりやりがいのある仕事に集中できる環境を創出することです。

RPA(※)や業務効率化ツールを導入して定型業務を自動化したり、勤怠管理や申請業務をDX化したりすることで、社員は本来注力すべきより重要な業務に時間を割けます。

このようにIT技術を活用して社員体験を向上させることは、結果的に社員満足度の向上にもつながります。

※Robotic Process Automationの略。これまで人間しか対応できなかった作業を、AIや機械で自動化する取り組みのこと。

内部コミュニケーションが円滑化するツール導入を検討する

リモートワークが普及する現代において、社員間のコミュニケーションを円滑にすることはインターナルマーケティングの重要な課題です。社内SNSやチャットツール、社内報などを導入することで、部署や役職を越えた横断的な交流を促進できます。

これにより、社員の心理的な距離が縮まり、エンゲージメントが高まります。重要なのは、ツールを導入すること自体が目的ではなく、導入後にどのように運用し、社員同士がどのようにつながるかという具体的な運用イメージを持つことです。

インターナルマーケティングは経営戦略の柱になる

インターナルマーケティングとは、社員を「お客様」ととらえ、満足度やエンゲージメントを高めることで、顧客体験の質や企業の業績向上につなげる戦略的な取り組みです。

社員の声を可視化し、理念の共有や評価制度の整備、フィードバックの循環を通じて組織全体の力を引き出すことが求められます。

とはいえ、「どこから手をつければよいかわからない」「施策が形骸化してしまいそう」と悩む方も多いのではないでしょうか。

Cultiveでは、企業ならではの“らしさ”を丁寧に言語化し、それを強みに育てていく文化づくりを支援しています。

全社的なヒアリングを通じて社員の本音を引き出し、理想とする組織像を共有しながら、実行可能な施策を共に設計していきます。

インターナルマーケティングを経営戦略の中核として根付かせたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)