課会とは部署単位の定例ミーティング

課会とは、課や部署単位で定期的に開催される社内ミーティングのことです。一般的に週1回から月1回程度の頻度で行われ、同じ部署に所属するメンバーが集まって情報共有や意見交換を行います。

課会は企業にとって重要な組織運営の仕組みとして位置づけられています。日々の業務に追われがちな職場において、メンバー全員が顔を合わせて話し合う貴重な機会となるためです。

例えば営業課であれば営業担当者と課長が集まって売上状況やお客様対応について話し合ったり、制作部であればクリエイターやディレクターが制作進捗や品質について情報を共有したりします。

テレワークの普及やプロジェクト単位での業務が増えるなかで、同じ部署のメンバー同士でも日常的にコミュニケーションを取る機会が減少しています。そのため課会は、チームの一体感を保ち、業務の方向性を合わせるための重要な役割を果たしています。

課会と通常会議との違い

課会は「身内での情報共有とチーム運営」、通常会議は「組織横断的な意思決定と戦略実行」という役割の違いが明確に存在します。

課会の特徴

- 規模:小規模(課内メンバーのみ、5〜15名程度)

- 目的:課内の業務進捗共有、課題解決、情報伝達

- 頻度:定期開催(週1回または月1〜2回)

- 参加者:課長と課員

- 例:営業課での月次売上報告、来月の目標設定

通常会議の特徴

- 規模:中〜大規模(複数部署、全社レベル)

- 目的:重要な意思決定、方針発表、プロジェクト推進

- 頻度:不定期または重要なタイミング

- 参加者:関係部署の代表者、役員、プロジェクトメンバー

- 例:四半期業績発表会、新商品開発会議、全社キックオフ

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

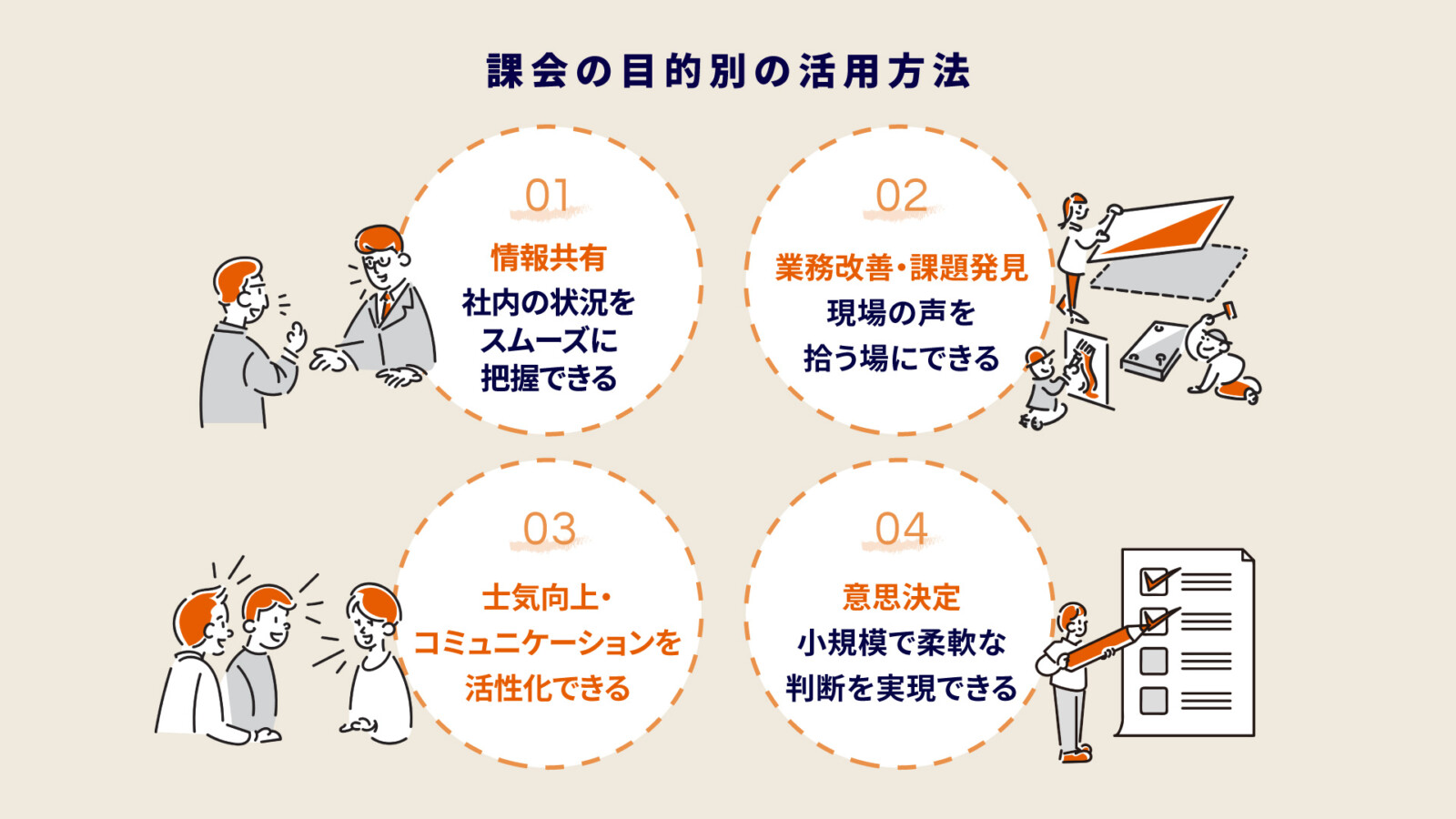

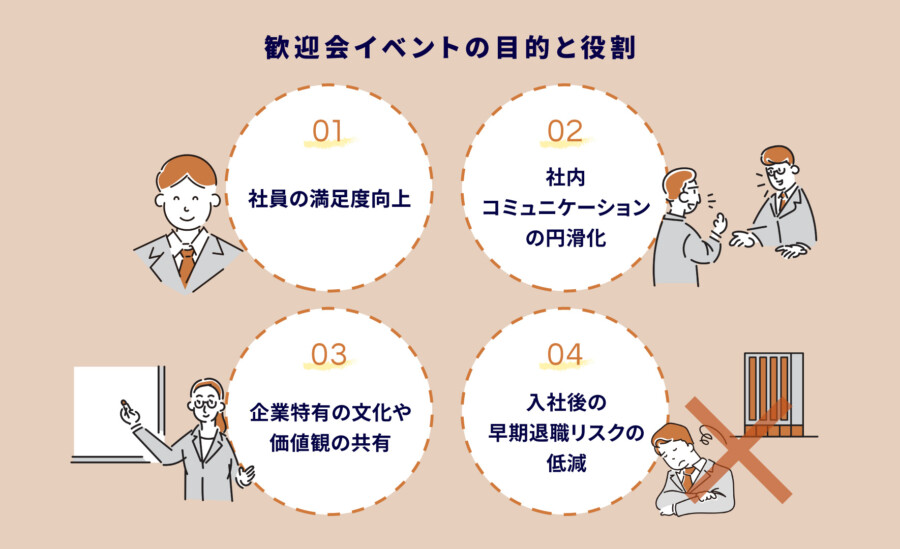

課会の目的別の活用方法

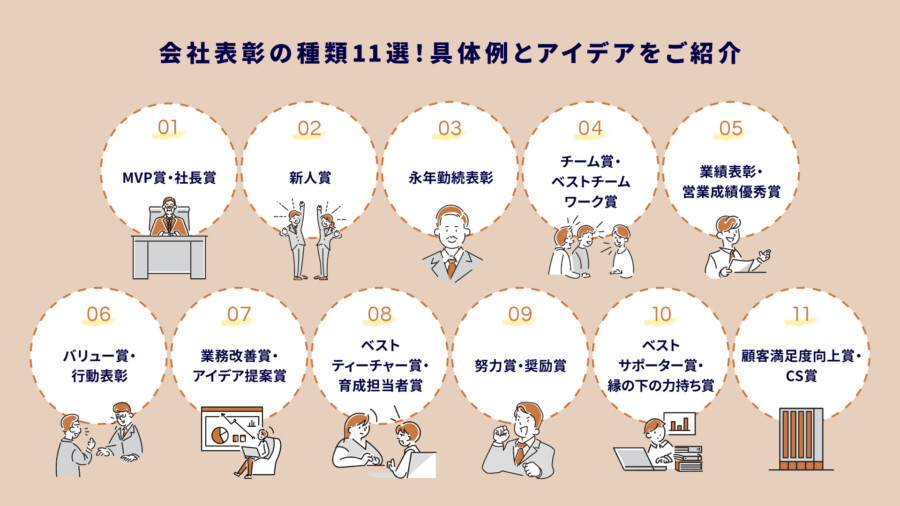

課会は多様な目的で活用でき、それぞれの目的に応じて進め方や内容を調整することで、より高い効果が期待できます。主な活用方法は次の4つに分類できます。

- ①情報共有|社内の状況をスムーズに把握できる

- ②業務改善・課題発見|現場の声を拾う場にできる

- ③士気向上・コミュニケーション活性化できる

- ④意思決定|小規模で柔軟な判断を実現できる

①情報共有|社内の状況をスムーズに把握できる

情報共有を目的とした課会では、部署内外の重要な情報を効率的に伝達し、メンバー全員が同じ認識を持てるようにすることが重要です。

効果的な情報共有のポイントは、情報の整理と優先順位づけです。売上実績やお客様からのフィードバック、新しい業務手順、他部署との連携事項など、業務に直接関わる情報を中心に共有します。

単なる数字の報告に終わらず、「なぜこの結果になったのか」「今後どう改善していくか」といった背景や今後の方針も併せて説明することで、メンバーの理解が深まります。

タイムリーさと透明性も重要な要素です。重要な情報はできるだけ早く共有し、よい情報も悪い情報も隠すことなく開示することで、メンバー間の信頼関係が築かれます。

②業務改善・課題発見|現場の声を拾う場にできる

課会を業務改善や課題発見の場として活用することで、現場で働くメンバーの生の声を収集し、実践的な改善策を見つけることができます。

効果的な業務改善課会を実施するには、参加者が安心して本音を話せる環境づくりが不可欠です。「問題を指摘しても批判されない」「小さな改善提案でも歓迎される」といった心理的安全性を確保することで、メンバーから率直な意見を引き出すことができます。

ファシリテーションのポイントは、まず問題の本質を深掘りすることです。「作業に時間がかかる」という課題が出た場合、「何の作業に」「どのくらい時間がかかって」「理想的にはどのくらいで終わらせたいのか」を具体的に聞き出します。

③士気向上・コミュニケーション活性化できる

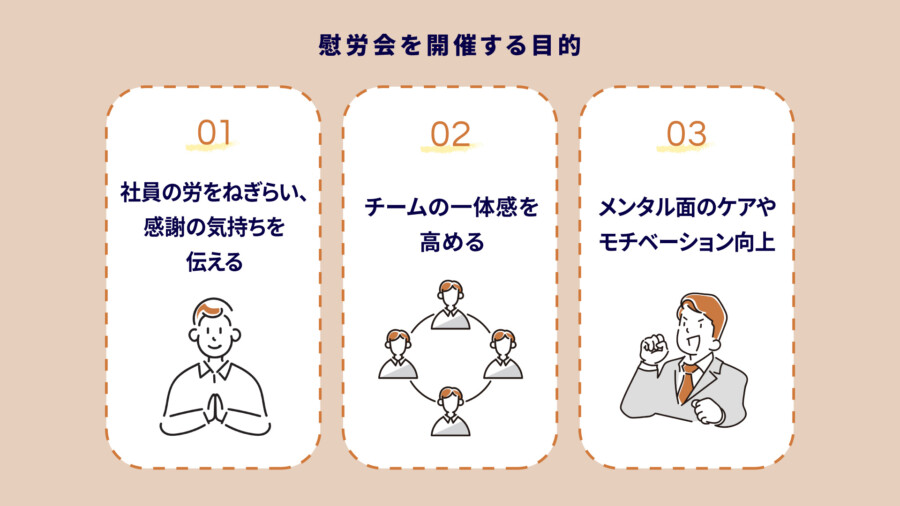

士気向上とコミュニケーション活性化を目的とした課会では、チームの一体感を高め、メンバー同士の信頼関係を深めることが重要です。

効果的な取り組み例として、成功事例やよい取り組みの共有があります。「今月のMVP発表」「お客様からの感謝の声の紹介」「他のメンバーへの感謝の言葉」などを通じて、互いの頑張りを認め合う文化を作ります。これにより、メンバーのモチベーション向上と自己肯定感の醸成が期待できます。

雑談やアイスブレイクの活用も効果的です。課会の冒頭で、最近の出来事や趣味の話、業界のトレンドなどを気軽に話し合うことで、緊張感をほぐし親しみやすい雰囲気を作れます。

心理的安全性を高めるポイントとして、失敗を責めるのではなく学びの機会としてとらえる文化づくりが重要です。「今回うまくいかなかったことから何を学べるか」「同じ失敗を防ぐにはどうすればよいか」といった建設的な視点で話し合うことで、メンバーが安心して挑戦できる環境が整います。

④意思決定|小規模で柔軟な判断を実現できる

課会を意思決定の場として活用することで、大規模な会議を開催せずとも、迅速で実用的な判断をおこなうことができます。

小規模な意思決定のメリットは、参加者全員の意見を聞きやすく、議論が活発になることです。例えば、新しい業務手順の導入やお客様対応方針の変更、予算配分の調整など、部署レベルで判断できる事項については、課会での決定が効率的です。

上長との距離感が近いことも利点で、現場の実情を理解した管理者が迅速に判断を下すことで、スピード感のある業務運営が実現できます。

効果的な意思決定課会の進め方として、まず判断すべき内容と期限を明確にします。「来月からの新しい報告書フォーマットを今日決定する」「次四半期の重点目標を3つ選ぶ」など、具体的なゴールを設定することが重要です。

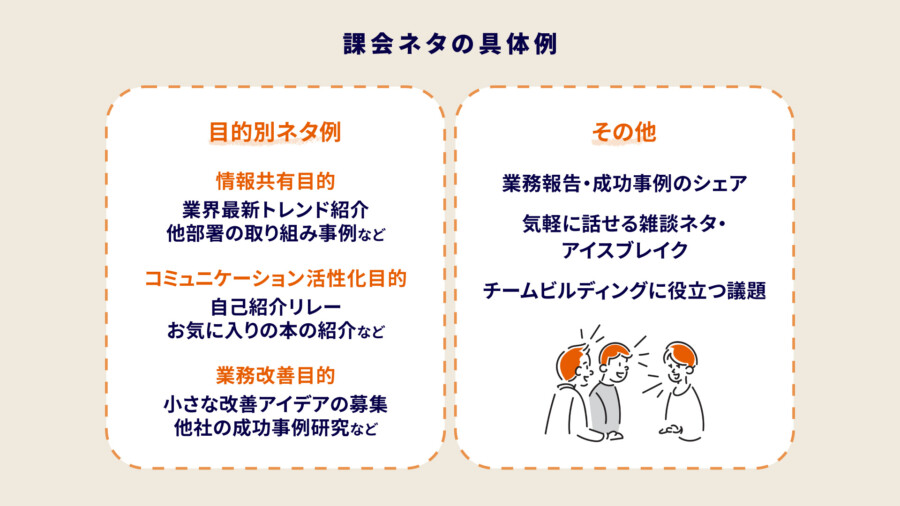

課会ネタの具体例|目的別・ケース別に紹介

課会を有意義なものにするためには、参加者が積極的に参加したくなるような魅力的なネタ選びが重要です。ここでは実際の課会で使える具体的なネタを、目的やケースに応じて体系的に紹介します。

- 目的別ネタ例|目的が明確だと会議が盛り上がる

- 業務報告・成功事例のシェア

- 気軽に話せる雑談ネタ・アイスブレイク

- チームビルディングに役立つ議題

- 課題抽出・改善提案のアイデア出し

目的別ネタ例|目的が明確だと会議が盛り上がる

目的別のネタ例を以下に挙げてみましょう。目的が明確になることで、参加者も発言内容を準備しやすくなり、より有意義な議論が期待できます。

情報共有目的:業界最新トレンド紹介、他部署の取り組み事例、新しいツールやシステムの説明、会社の方針変更についての解説、競合他社の動向分析

コミュニケーション活性化目的:自己紹介リレー(趣味や特技の紹介)、「今週のベストショット」写真共有、お気に入りの本や映画の紹介、地元グルメの紹介、最近始めた新しいことの共有

業務改善目的:「もし予算が無制限だったら何を改善したい?」のような仮想提案、小さな改善アイデアの募集、他社の成功事例研究

業務報告・成功事例のシェア

業務報告や成功事例の共有は、課会の定番ネタでありながら、工夫次第で大きな効果を生み出せる重要な要素です。単純な数字の報告に留まらず、背景やプロセス、学びも含めて共有することで、チーム全体のスキルアップにつながります。

効果的なシェア方法として、「今月の数字とその背景」「お客様からいただいたうれしいフィードバック」「失敗から学んだこと」「新しく試してみた手法の結果」などの視点で報告を構成することをおすすめします。また、成功の要因を分析し、他のメンバーも実践できる具体的なノウハウとして展開することが重要です。

成功事例を共有する際のポイントは、自慢話にならないよう配慮し、チーム全体の成果としてとらえる姿勢です。

気軽に話せる雑談ネタ・アイスブレイク

課会の開始時に雑談やアイスブレイクを取り入れることで、参加者の緊張をほぐし、発言しやすい雰囲気を作ることができます。季節感のある話題や共通の関心事を選ぶことで、自然な会話が生まれやすくなります。

具体的な雑談ネタ例として、「今朝の通勤で見つけた小さな発見」「最近ハマっている食べ物」「休日の過ごし方」「おすすめのスマートフォンアプリ」「地元の穴場スポット」「最近観た映画やドラマの感想」などがあります。また、「今日の気分を天気で表すと?」「今週を動物に例えると?」といった創意的な質問も場を和ませる効果があります。

雰囲気を和ませるコツは、管理職から率先して気軽な話題を提供し、参加者が安心して発言できる環境を整えることです。

チームビルディングに役立つ議題

チームの結束力や信頼関係を深めるための議題やアクティビティを課会に取り入れることで、単なる業務報告の場を超えた価値ある時間を創出できます。簡単な工夫で実施できるものから始めることをおすすめします。

効果的なチームビルディング議題として、「メンバーの意外な一面紹介」「チーム内での感謝リレー」「共通の目標設定と宣言」「お互いの強みを見つけ合うワーク」「チームのモットーやスローガンを考える時間」などがあります。また、「今月のMVP発表」や「相互表彰タイム」を設けることで、メンバー同士の貢献を認め合う文化を育むことも可能です。

実施時のポイントは、全員が平等に参加でき、誰も疎外感を感じないよう配慮することです。

課題抽出・改善提案のアイデア出し

課会を活用した課題抽出や改善提案は、現場の知恵を集めて業務効率化や品質向上を図る重要な機会です。参加者が率直に意見を出せるよう、批判的な雰囲気を排除し、建設的な議論を促進する進行が求められます。

効果的なアイデア出しの方法として、「KJ法」や「ブレインストーミング」を活用することをおすすめします。まず「量より質」の精神で、できるだけ多くのアイデアを出してもらい、そのあとで実現可能性や効果を検討する段階的なアプローチが有効です。

意見を引き出す質問例として、「日々の業務で『もっとこうだったらよいのに』と思うことは?」「他部署から学べそうなことはありますか?」などがあります。出されたアイデアは次回の課会でフォローアップすることが重要です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

課会を効果的に進めるコツ

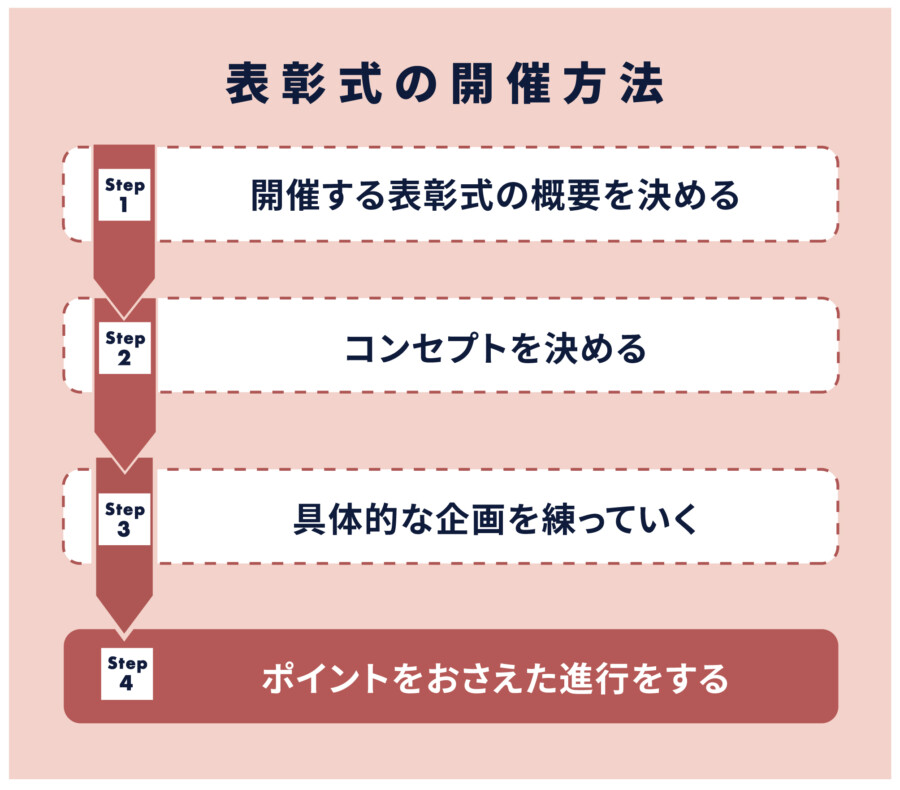

課会の成功は事前準備と当日の進行にかかっています。参加者にとって有意義で効率的な時間にするためには、計画的なアプローチが不可欠です。

- 事前アジェンダとタイムマネジメント

- 発言を促すファシリテーション術

- ネタ切れを防ぐ運営の工夫

事前アジェンダとタイムマネジメント

効果的な課会運営の基盤となるのが、事前のアジェンダ準備と適切な時間管理です。アジェンダには議題、時間配分、担当者を明記し、会議開始の1〜2日前には参加者に配布しましょう。

時間配分の目安として、30分の課会であれば「アイスブレイク5分、メイン議題20分、今後の予定確認5分」といった具体的な構成を事前に決めておくことが重要です。議論が白熱した場合は別途時間を設けることを提案し、予定時間内での終了を優先することが大切です。

発言を促すファシリテーション術

参加者全員の意見を引き出し、活発な議論を促進するファシリテーション技術は、課会成功の重要な要素です。まず、発言しやすい雰囲気作りから始めましょう。「間違いや失敗を恐れない」「どのような小さな意見でも歓迎する」というメッセージを明確に伝えることが大切です。

沈黙が生じた場合は、「今のテーマについて、まず隣の人と2分間話し合ってみましょう」といったペアワークを取り入れることで、発言のハードルを下げることができます。重要なのは、焦らずに参加者のペースに合わせることです。

ネタ切れを防ぐ運営の工夫

定例課会で最も多い悩みの一つが「話すことがない」というネタ切れです。これを防ぐためには、日頃からネタのストックを蓄積し、多角的な視点で話題を見つける習慣を身につけることが重要です。

「ネタ帳」の作成をおすすめします。日々の業務で気付いたこと、他部署の取り組み、業界ニュースなどを記録しておくことで、課会の話題に困ることがなくなります。

また、メンバーからも事前に話したいことを募集することで、参加者主導の議題作りも可能です。外部トレンドを取り入れることで、新鮮な視点や改善アイデアを提供できます。

まとめ|課会を目的に応じて活用しよう

課会は単なる定例的な集まりではなく、チームの成長と組織力向上のための重要な機会です。情報共有から業務改善、コミュニケーション活性化、迅速な意思決定まで、多様な目的に応じて効果的に活用することで、職場の生産性と満足度の向上が期待できます。

効果的な課会運営のポイントは、明確な目的設定と参加者全員が主体的に参加できる環境づくりにあります。事前のアジェンダ作成、適切なファシリテーション、そして継続的な改善により、マンネリ化を防ぎながら価値ある時間を創出できるでしょう。

また、Cultiveでは社内コミュニケーション活性化の企画・立案から実施までのサポートをしております。企業の理念や文化を深く理解し、メンバーのエンゲージメントにつながるようなオリジナルのアイデアをご提案しますので、ご検討中の方はぜひお問合わせください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)